Indice

Prefazione

Giovanni Azzone

Introduzione

Venti anni di impegno per un nuovo modello dell’abitare

Sergio Urbani – Fondazione Cariplo

Ritorno alla casa

Alessandro Balducci – FHS

PARTE I – Inquadramento del problema

Disagio abitativo tra mercato e politiche abitative

Elena Molignoni – Nomisma

La questione abitativa e l’accesso al mercato della casa in Italia

Lorenzo Bellicini – Cresme

PARTE II – Approfondimenti per guardare al futuro

Vent’anni di esperienze. Uno sguardo sul futuro

Giordana Ferri – FHS

SCHEDA A – Il PINQuA

Paola del Monte

Dinamiche dell’offerta abitativa sociale a Milano. Un nuovo ciclo di politiche abitative?

Francesca Cognetti e Alice Ranzini – DAStU

Politecnico di Milano

Strumenti finanziari per il social housing: una proposta

Niccolò Cusumano, Eleonora Perobelli, Raffaella Saporito, Veronica Vecchi – SDA

Bocconi, School of Management

SCHEDA B – Come viene finanziato il social housing nei paesi europei? Alcuni esempi.

Edoardo Nicolini

PARTE III – Quali sono gli impatti dell’ERS

Gli effetti degli interventi di housing sociale sul benessere degli inquilini. Un’analisi controfattuale del caso di Milano

Gian Paolo Barbetta, Paolo Canino, Vincenzo

D’Egidio, Beatrice Anna Maria Gallo – EvaLab

Rapporto sulla valutazione della performance sociale dei fondi di Social Housing in Italia

Giulia Alberio, Davide Dal Maso, Ani Sevinyan –Avanzi

SCHEDA C – L’esperienza progettuale: alcuni interventi realizzati

Giuliana Miglierina

Il tema del social housing è centrale nella strategia di intervento sul territorio di Fondazione Cariplo. Abbiamo introdotto nel nostro Paese questo tema, ne siamo stati alfieri in questi vent’anni, e abbiamo deciso di investire, attraverso fondi mission related – dedicati a progetti per la cui valenza strategica è possibile accettare un rendimento ridotto – 160 milioni di euro, una cifra che rappresenta il massimo livello consentito dal regolamento di Fondazione Cariplo. Quest’ultima potrebbe sembrare una cattiva notizia, perché vuol dire non sono disponibili molti altri fondi per il futuro, ma credo debba invece essere letta come una conferma che il social housing è effettivamente uno strumento in cui crediamo molto e per il quale speriamo di liberare ulteriori risorse.

La missione di una Fondazione come la nostra è quella di rendere la nostra comunità di riferimento più forte, e per noi una comunità forte è una comunità coesa socialmente, una comunità caratterizzata da poche disuguaglianze. Da questo punto di vista, la casa è a tutti gli effetti un fattore primario a Milano (e non solo) per la costruzione di una comunità coesa. La differenza fra qualità della vita media e qualità della vita bassa dipende infatti spesso dalla possibilità di accesso alla casa. Per noi, quindi, riuscire a fare in modo che il bisogno della casa sia soddisfatto per il numero più alto possibile di persone diventa fondamentale per rispondere alla nostra missione; proprio per questo lo perseguiamo in diversi modi, in particolare investendo nel social housing, ponendo una specifica attenzione alle popolazioni più fragili.

Dal 2000 Fondazione Cariplo ha contribuito alla creazione di circa 6000 posti alloggio equivalenti, soprattutto per i soggetti esclusi dall’accesso alla casa. In questi luoghi, non ci siamo limitati a finanziare la realizzazione di “muri”, ma abbiamo anche sostenuto interventi, forse ancora più importanti, che agevolassero la creazione in quei luoghi di una comunità attiva.

Oggi, anche il social housing è chiamato ad adattarsi a un mondo che sta cambiando in modo significativo e che richiede che la strategia del sostegno all’abitare sia integrata con altre politiche rilevanti. Faccio riferimento innanzi tutto all’andamento demografico; ci troviamo di fronte a un forte invecchiamento della popolazione che richiede una offerta diversa di alloggi per i più anziani. Il cambiamento complessivo della popolazione non può essere considerato irrilevante rispetto alle nostre politiche dell’abitare, abbiamo già oggi una presenza molto forte di anziani che vivono soli in case di grandi dimensioni e questo è un tema che credo debba essere preso in considerazione nel progettare il futuro.

Un altro fattore di cambiamento è la diffusione dello smart working, che può modificare, per alcune fasce di popolazione, il miglior bilanciamento fra casa e lavoro, rendendo più agevole localizzare la propria

abitazione in un luogo diverso da quello di lavoro. Politiche demografiche e politiche dello smart working devono quindi essere viste in modo integrato con le scelte sui temi dell’abitare.

Infine, la segmentazione della popolazione obbliga ad elaborare nuovi modelli “personalizzati”, come quello del senior housing, destinato come appena evidenziato, a diventare sempre più importante, o quello del “dopo di noi” per le famiglie che assistono figli in situazioni di fragilità. Sono modelli che richiedono servizi aggiuntivi e specifici rispetto a quelli pensati per gli studenti o per le giovani coppie. Personalmente, sono quindi convinto che dobbiamo sviluppare, per il futuro, una filosofia di intervento coerente con le trasformazioni della società.

L’avventura di FHS è iniziata vent’anni fa; oggi si tratta di un soggetto importante nel panorama delle politiche abitative: la sfida di essere presente e riconosciuto sul territorio e nella società è stata vinta. I prossimi vent’anni credo che saranno diversi ed altrettanto sfidanti. Oggi, un grazie va a tutti quelli che lavorano in Fondazione Housing Sociale, ma anche a chi l’ha pensata e realizzata; permettetemi in particolare di citare Giuseppe Guzzetti, Sergio Urbani e Sandro Balducci che, in ruoli diversi, hanno compreso prima di altri le potenzialità di questo strumento e hanno consentito l’avvio sul nostro territorio di una iniziativa davvero pionieristica e strategica.

Giovanni Azzone, Presidente Fondazione Cariplo

Venti anni di impegno per un nuovo modello dell’abitare

di Sergio Urbani

Fondazione Cariplo, Direttore Generale e CEO

Quando Fondazione Cariplo ha avviato il proprio impegno nel campo dell’housing sociale, questa definizione era ancora priva di un riconoscimento e, soprattutto, mancava un ecosistema capace di sostenere interventi strutturati, sostenibili e duraturi.

In questo contesto, la costituzione, vent’anni fa, di Fondazione Housing Sociale (FHS) su iniziativa di Fondazione Cariplo, ha rappresentato un passo strategico e necessario: non soltanto per sviluppare i contenuti di un progetto che Cariplo aveva immaginato, ma per contribuire alla formazione di un settore vero e proprio, fondato su criteri di accessibilità, sostenibilità sociale ed ambientale e innovazione. Si trattava di creare le condizioni per rendere possibile ciò che ancora non esisteva e molti non ritenevano nemmeno possibile: un terreno comune, professionale ed anche vocazionale, dove diversi attori potessero agire in modo coordinato e con una visione condivisa.

Fondazione Housing Sociale ha svolto, in questo senso, un ruolo abilitante e sistemico, ponendosi come piattaforma tecnica, culturale e relazionale a supporto dello sviluppo del social housing in Italia. Attraverso la definizione di modelli replicabili, il concepimento di strumenti finanziari innovativi, il dialogo con amministrazioni, investitori e operatori sociali, ha reso concretamente agibile nuove soluzioni e strumenti per intervenire rispetto al bisogno di casa, contribuendo a sviluppare una cultura dell’abitare sociale e un network di competenze diffuso e riconosciuto.

Fondazione Cariplo ha accompagnato questo percorso con continuità, utilizzando una pluralità di strumenti: dal sostegno ai servizi di prima accoglienza all’investimento in fondi immobiliari, dalla promozione di servizi di comunità al supporto di modelli di gestione sociale. Il focus è sempre stato rispondere al bisogno abitativo promuovendo coesione, prossimità, senso di appartenenza.

In questi vent’anni, il lavoro di FHS ha permesso di sperimentare e consolidare un approccio olistico, capace di mettere in relazione rigenerazione urbana, partecipazione, accompagnamento sociale e gestione collaborativa. Questo ha contribuito a trasformare il social housing da esperienza sperimentale a componente strutturale delle politiche urbane e sociali, aprendo spazi di collaborazione anche per nuovi operatori pubblici, privati e del terzo settore.

I dati raccolti in Lombardia offrono una fotografia concreta di questo percorso: oltre 3.000 famiglie coinvolte in attività di community engagement, 12 progetti avviati in questo ambito, 13 gestori sociali formati, 6 associazioni di abitanti costituite, 3 bandi congiunti per lo sviluppo di servizi residenziali, oltre 100 percorsi di accompagnamento per persone in situazione di fragilità, 50 azioni di supporto all’attivazione di servizi locali. E ancora, il progetto ARIA – Ex Macello a Milano, che rappresenta

disamina delle banche dati accessibili con copertura nazionale, si è scelto di elaborare i micro-dati della Banca d’Italia sui Bilanci delle famiglie italiane, sia perché consentono di incrociare e valutare congiuntamente la condizione economica e abitativa delle famiglie e i costi dell’abitare sia perché garantiscono un aggiornamento biennale, consentendo di tenere monitorato il fenomeno per orientare prima e valutare poi le politiche di contrasto al disagio abitativo.

Il disagio abitativo è stato declinato considerando tre potenziali fonti di difficoltà:

1) Il pagamento di un canone di locazione dell’abitazione di residenza; 2) Il pagamento di un mutuo ipotecario sull’abitazione di residenza; 3) La dimensione dell’abitazione di residenza rispetto al numero di componenti del nucleo.

Ciascuna di queste tre potenziali fonti di disagio è stata esplicitata mediante il calcolo di una serie di indicatori. Oltre a tali fattori, sono state considerate anche informazioni riguardanti la situazione economica familiare (reddito, ricchezza, risparmio), che serve a meglio definire l’intensità del disagio (ad esempio, due famiglie con la stessa quota di canone di affitto sul reddito avranno un differente disagio a seconda della ricchezza posseduta), e l’accesso a forme di protezione sociale da parte di persone con disabilità o problematiche sociali.

Ogni indicatore è stato codificato in valori tra 0 e 100 (dove 100 indica il massimo disagio mentre lo 0 l’assenza di disagio)2, e ottenendo uno score di sintesi mediante media ponderata dei singoli indicatori. Esso è stato poi suddiviso in 4 classi, espressione dei crescenti livelli di disagio abitativo: il valore dello score che demarca il passaggio dall’assenza alla presenza di disagio è stato fissato a 25, poiché è il valore che si ottiene nel caso di un nucleo familiare che paga un canone di affitto (oppure una rata del mutuo) pari al 30% del proprio reddito.

La stima del disagio abitativo così elaborata restituisce una quota di famiglie italiane pari al 15,5% del totale che manifesta differenti livelli di disagio.

Tra il 2020 e il 2022 la categoria in disagio “lieve” viene alimentata dalla categoria “disagio assente”, a conferma di uno scivolamento verso forme di disagio abitativo da parte di chi prima non risultava coinvolto. Nel cluster del disagio “lieve” si trovano principalmente famiglie proprietarie dell’abitazione con mutuo a carico la cui rata media di 680 €/mese incide per il 30% sul reddito familiare. Va comunque attenzionata la scarsa capacità di risparmio di questa categoria di famiglie che potrebbe scivolare nel cluster del disagio “grave” in assenza di azioni mirate.

Tab. 1 - Distribuzione delle famiglie per classi di disagio abitativo (stima al 2022). Fonte: Nomisma.

Dimensioni del disagio abitativo in Italia

Disagio abitativo in Italia (2022) 1,530 milioni di famiglie (5,8% delle famiglie italiane)

Disagio abitativo ACUTO 705 mila famiglie

Famiglie in affitto

• Canone medio di 400€/mese

• Elevata incidenza del canone di mercato sul reddito (>80% delle famiglie in disagio acuto)

• Oltre la metà con un ritardo prolungato nel pagamento del canone

Il disagio investe maggiormente le famiglie locatarie rispetto a quelle proprietarie essendo, rispettivamente, il 78% e il 22% dell’insieme delle famiglie in disagio abitativo. Con riferimento al livello più elevato di disagio, le famiglie in affitto sono quelle che concorrono maggiormente a definire questa categoria (circa l’82% delle famiglie di tale raggruppamento), con un valore medio di incidenza della quota di canone di locazione sul reddito superiore all’80%. Quasi la metà di tali famiglie (il 45%), inoltre, ha sperimentato un ritardo prolungato (superiore a 90 giorni) nel pagamento dell’affitto. Inoltre, il fenomeno del disagio abitativo, limitatamente alle famiglie in locazione, si concentra maggiormente nelle abitazioni di proprietà di privati e di enti di previdenza. Livello di disagio

Famiglie in proprietà

• Rata media del mutuo di 640€/mese

• Elevata incidenza della rata sul reddito (circa 80%delle famiglie in disagio acuto)

• Oltre la metà con un ritardo prolungato nel pagamento della rata

Entrambi i gruppi sono impossibilitati a risparmiare e ricadono nel primo quintile di reddito (quintile con il reddito più basso)

Disagio abitativo GRAVE 825 mila famiglie

Famiglie in affitto

• Canone medio di 600€/mese

• Alta incidenza del canone di mercato sul reddito (41% delle famiglie in disagio grave)

• Il 36% dichiara un ritardo prolungato nel pagamento del canone

Famiglie in proprietà

• Rata media del mutuo di 600€/mese

• Alta incidenza della rata sul reddito (circa 48% delle famiglie in disagio grave)

• Il 28% dichiara un ritardo prolungato nel pagamento della rata

Entrambi i gruppi presentano un basso tasso di risparmio (1,8%) e ricadono nel primo quintile di reddito (quintile con il reddito più basso)

Fig. 1 - Dimensione del disagio abitativo in Italia (stima al 2022). Fonte: Nomisma.

prezzi correnti

deflazione prezzi abitazioni usate

Fig. 5 - Consistenza dei depositi delle famiglie (miliardi di euro).

deflazione prezzi consumo

deflazione prezzi abitazioni nuove

Fonte: elaborazione CRESME/SI su dati Bankitalia e ISTAT (indici dei prezzi al consumo e delle abitazioni).

fino al 2022, per poi calare di 63miliardi di euro fra la media del 2022 e la media dei primi nove mesi del 2024: -4,7%. L’esercizio effettuato in seguito prende in considerazione la stessa curva, ma deflazionata con gli indici dei prezzi al consumo. In questo caso il crollo dei risparmi in termini reali è iniziato già da prima, nel 2022, e fra il 2021 e il 2024 la diminuzione reale dei risparmi è stata pari al -15%.

Sarebbe andata meglio per i risparmiatori se avessero investito in abitazioni usate: in questo caso, il risparmio deflazionato con l’indice ISTAT dei prezzi di abitazioni usate avrebbe perso, fra il dicembre 2022 e il settembre 2024, “soltanto” il 12% del valore dei propri risparmi. Ma l’aspetto che qui si vuole sottolineare è la componente del risparmio delle famiglie deflazionata con l’indice dei prezzi delle abitazioni nuove rilevato dall’ISTAT: fra l’aprile 2021 e il settembre del 2024, il risparmio sarebbe stato eroso del -25%, tornando a livelli più bassi del 2017 e degli anni precedenti.

Del resto, secondo l’osservatorio CRESME sui costi di produzione delle nuove abitazioni, costruire nella media Italia presuppone un costo di 1.530 euro al mq, se aggiungiamo gli oneri di urbanizzazioni (fissati convenzionalmente a 150 euro/mq)4 si perviene a un totale di 1.680 euro/ mq. Nelle aree più ricche del Paese siamo nell’ordine di 2.000 euro al mq e oltre. Se integriamo questo dato con il valore dell’area su cui insiste l’edificio, gli oneri finanziari sopportati dal promotore immobiliare e il margine di profitto dello stesso, verifichiamo che i prezzi di vendita delle abitazioni nuove diventano “fuori scala” rispetto ai prezzi delle abitazioni usate, che oltretutto vantano frequentemente una migliore posizione urbana e maggiore dotazioni di servizi. E infatti, secondo il nostro osservatorio sugli annunci, sul mercato si registra un prezzo di offerta delle abitazioni

nuove maggiore del 40% rispetto a quelle usate, mentre l’indice ISTAT sull’aumento dei prezzi denota una crescita, fra il 2015 e oggi, dell’8,4% per le abitazioni usate e del 30% per quelle nuove.

È evidente che tutto ciò inibisce la determinazione di una nuova offerta immobiliare, soprattutto nell’ambito dell’housing sociale, al di fuori di aree caratterizzate da prezzi di vendita particolarmente alti. In sostanza, vengono salvaguardate quelle iniziative che possono contare su una domanda solvibile che si orienta su prezzi superiori ai 4-5.000 euro/mq: una nicchia non di pochissimo conto, ma che non fa altro che polarizzare ancora di più le condizioni di accesso alla casa.

Sostenibilità: misurare le differenze territoriali per l’acquisto di una casa

In queste note abbiamo provato a misurare i caratteri del mercato immobiliare in termini di compravendite e di locazioni nei comuni capoluogo di provincia del nostro Paese, mettendoli a confronto con le capacità di reddito. L’obiettivo è la misurazione dell’affordability nei principali comuni italiani. Per quanto riguarda l’acquisto delle abitazioni, l’indice è determinato dalla misura degli anni di reddito necessari per acquistare un’abitazione di 90 mq. L’indice utilizza il reddito pro capite per contribuente del 2023, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, e il costo medio al metro quadro delle abitazioni al 2023 secondo i dati Osservatorio Mercato Immobiliare-Agenzia delle Entrate.

L’analisi dei prezzi del mercato immobiliare definisce con chiarezza le profonde differenze tra i principali comuni italiani: su 105 comuni capoluogo di Provincia5, solo 16 comuni presentano un mercato immobiliare con valori medi delle compravendete superiori ai 2000 euro al mq, e solo 6 con valori superiori ai 3.000 euro al mq. Nel 65% dei comuni capoluogo italiani il prezzo medio di una casa, calcolato sul valore di tutte le compravendite effettuate e contenute nei sistemi informativi dell’OMI, è inferiore a 1.500 euro, e per il 23% il prezzo medio di un immobile di 90 mq è inferiore ai 1000 euro al mq. Sono i prezzi delle abitazioni del mercato usato che presentano valori particolarmente contenuti rispetto ai costi di costruzione del nuovo, e tengono così gran parte dei comuni capoluogo italiani al di fuori della potenzialità di operare con modelli di PPP nel campo dell’housing sociale, determinando livelli di accessibilità al mercato molto diversi. Stimando il reddito medio annuo per comune capoluogo sulla base delle dichiarazioni dei redditi, è stato possibile comparare, grazie ai prezzi degli immobili, le annualità che servirebbero per acquistare un’abitazione di 90 metri quadri.

Fig. 1 - Distribuzione degli interventi convenzionati realizzati dai fondi immobiliari per numero di alloggi e tipologia di promotore. Elaborazione propria su dati Fondazione Housing Sociale 2024.

Cascina Merlata Social Village

Breda Bicocca Social Campus L’innesto Moneta

Ca’ Granda

Borgo Sostenibile

Tipologia alloggi

FIL 1

FIL 1 (In corso)

Fondo Ca Granda

Fondo Cascina Merlata

Fondo Residenze Social Housing

Pompeo Leoni

Fig. 2 - Distribuzione degli interventi convenzionati realizzati da altri operatori privati per tipologia di promotore. Elaborazione propria su dati Nomisma 2023.

Numero alloggi

Tipologia promotore

Società Immobiliari

Cooperative Edificatrici

Ca’ Granda

Ca’ Granda Padova 36

Ca’ Granda

Cenni di Cambiamento

Ca’ Granda

Quartieri ERP

Vivi Voltri

Ca’ Granda

Ca’ Granda

Ca’ Granda

Ca’ Granda

Green Between Urbana ARIA

Pompeo Leoni

5Square Amidani QUID Medici del Vascello 26

Redo Merezzate

via Ornato 140 via Litta Modignani 108-112

PII Eritrea

Cascina Merlata Certosa 295 PL Cosenz via Pastro-via Vigneti

via De Sica

via Taggia 15

via Fratelli Zoia

Numero alloggi 750

Quartieri ERP

Common Housing Bisceglie

Cohousing Base Gaia via Stamira D’Ancona 40 via Meucci 47 via Columella 40 via Vipacco 38

Rimembranze di Lambrate 3

via dei Canzi -via Crespi

Cohabitat Lambrate

via Cima

via Cantoni 14/16

Sei Milano via Pestalozzi 18

Barona 31/33

Ripamonti 200 via Gargano-Broni

via Chiesa Rossa Cascina Gerola

4.1 Dalle aree interstiziali ai grandi ambiti di trasformazione

Ad eccezione di tre progetti promossi dai fondi immobiliari che hanno recuperato patrimonio edilizio esistente15, gli interventi convenzionati, sia promossi dai fondi immobiliari che da altri operatori, hanno realizzato nuovo patrimonio su aree libere o dismesse, localizzate per la maggior parte nella corona più periferica della città, contribuendo negli anni al completamento del margine urbano.

I due segmenti di offerta, realizzata dai fondi immobiliari e da altri operatori privati, hanno avuto un avvio comune nel bando “3+8 aree” del 2008 con cui il Comune di Milano ha dato in concessione agevolata aree standard per l’edilizia in locazione a operatori privati. Attraverso questo strumento sono stati realizzati gli interventi pionieri di Cenni di Cambiamento e Borgo Sostenibile, su due delle tre aree destinate a operatori finanziari – via Cenni, via Rasario e via Ferrari – e cinque interventi sulle aree destinate ad altri operatori privati e pubblici di via Fratelli Zoia, via Voltri, via Chiesa Rossa, via Rizzoli e via Merezzate.

A partire da questa iniziativa, il segmento sviluppato da operatori privati come cooperative edificatrici e società immobiliari si è consolidato attraverso la realizzazione di nuovi interventi sulle aree individuate dal PGT come ambiti di pianificazione attuativa, seguendo le prescrizioni previste per la realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale.

Gli interventi sviluppati attraverso il sistema dei fondi immobiliari hanno avuto invece un andamento meno regolare, sperimentando usi differenti del fondo.

Nella maggior parte degli interventi sviluppati dai fondi immobiliari il FIL1 è stato promotore unico di interventi unitari, che hanno visto il contributo di altri soggetti a supporto del processo o come gestori dell’intervento. Al contempo, FIA e FIL1 hanno sperimentato anche un ruolo di integrazione a interventi promossi da operatori privati. Nei casi degli interventi di Pompeo Leoni e Vivi Voltri, i due fondi immobiliari hanno realizzato le quote di alloggi sociali mancanti a fronte della difficoltà di realizzazione delle previsioni in relazione alla sopraggiunta crisi economica sostenendo la nascita di fondi ad hoc (Lareno Faccini, 2017). In altri casi, invece, il FIL1 è subentrato agli operatori privati inizialmente concessionari delle aree pubbliche di via Merezzate e dell’area di via Breda, diventando il promotore unico dell’intervento. Nel caso del Fondo Ca Granda, invece, il FIA ha contribuito alla creazione del Fondo Ca Granda gestito da Investire Sgr in cui è stata conferita una parte del patrimonio immobiliare dell’Ospedale Policlinico e alla rimessa in uso del patrimonio per la locazione.

Più di recente sembra essersi affermata una nuova modalità di attivazione del fondo immobiliare in corrispondenza della trasformazione di grandi aree pubbliche messe a disposizione con il bando Reinventing

Residenze universitarie di proprietà o gestione degli atenei milanesi

Collegio Paolo VI Università Cattolica

Collegio Augustinianum Università Cattolica

Collegio Ludovicianum Università Cattolica

641 € / 536 €

ISt. Sacro Cuore Buonarroti Università Cattolica

690 € / -

Residenza Bocconi Università Bocconi

690 € / 581 €

Residenza lavotte Università Bocconi

350 € tariffa agevolata 250 €

800 € /Tariffa agevolata: 375-560 €

800 € /Tariffa agevolata: 375-560 €

Residenza Dubini Università Bocconi

Residenza Castigliani Università Bocconi

865 € /Tariffa agevolata: 415-615 €

931 € /(costo medio tra le diverse tipologie di stanza)

Collegio Marianum Università Cattolica

690 € / 581 €

Residenza Bligny Università Bocconi

Collegio Suore Orsoline Università Cattolica 350 € tariffa agevolata 250 €

Residenza Isonzo Università Bocconi

Collegio Suore Stimmatine Università Cattolica

Cascina Moncucco

815 € /Tariffa agevolata: 385-580 €

Residenza Cassinella Università Vita e Salute S. Raffaele

350 € tariffa agevolata 250 €

Residenza Spadolini Università Bocconi

827 € /Tariffa agevolata: 375-560 €

Cascina Melghera Università Vita e Salute S. Raffaele

Infografica 3 - Qui e pagine successive. Prospetto complessivo delle residenze universitarie milanesi e articolazione delle tipologie di offerta. Fonte dati MAUDlab DASTU, 2024; Nomisma, 2023.

Convenzionati Libero Mercato Totale posti letto DSU (bando regionale o di Ateneo)

Come viene finanziato il social housing nei paesi europei?

Alcuni esempi.

Testo a cura di Edoardo Nicolini

L’approfondimento che segue è parte di una ricerca che da anni FHS porta avanti sul confronto tra i modelli economici adottati dai diversi paesi europei per realizzare housing sociale. L’analisi e la comprensione dei modelli economici che supportano le policy dei diversi paesi sono un esercizio fondamentale perché consente di chiarire meglio le complesse strutture di partenariato pubblico-privato che regolano il sistema dell’housing sociale europeo, oltre a ricavare importanti spunti applicabili, con i dovuti adattamenti, alla nostra realtà.

Prima di entrare nel merito di alcuni modelli internazionali, è utile riprendere lo schema generale di blending [Fig. 1], caratteristico degli interventi di housing sociale1, per comprendere meglio i diversi modi di intervenire delle gestioni nazionali che vedremo. Lo schema mostra le possibili fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle provenienti dalla domanda e quelle legate all’offerta. Dal lato della domanda la principale fonte di finanziamento proviene dai canoni di locazione versati dagli inquilini o, in caso di vendita, dal prezzo di acquisto della quota di housing sociale, mentre solo in misura residuale, possono intervenire sussidi pubblici a supporto del pagamento dell’affitto. Dal lato dell’offerta, le risorse derivano generalmente da equity apportata dal promotore, prestiti bancari o obbligazioni (eventualmente garantiti da enti pubblici per calmierare il rischio dell’operazione e il costo dell’indebitamento), terreni in convenzione o co-proprietà per ridurre i costi di intervento, sussidi statali o locali (grant) e agevolazioni fiscali per agevolare l’intervento.

Lo schema mette in evidenza il rapporto tra fonti di finanziamento e obiettivi sociali dell’intervento. L’housing sociale rivolto alla cosiddetta fascia grigia si sostiene principalmente con i canoni versati dagli inquilini e con capitali privati, mentre quello destinato alle fasce più fragili prevede un sostegno pubblico più consistente, sia per gli inquilini sia per i promotori, al fine di garantire la sostenibilità economica nel tempo.

Una prima consapevolezza che si acquisisce attraverso il confronto dei diversi modelli è che la produzione di housing sociale nei diversi paesi non sempre è confrontabile se non si distingue quanta parte di questa offerta viene realizzata con risorse esclusivamente pubbliche e quanta con un mix di risorse private. Se L’Italia è connotata da un sistema rigidamente dicotomico che vede una separazione quasi netta tra casa pubblica e edilizia residenziale sociale realizzata da privati, ciò non avviene in molti dei paesi che rappresentano un riferimento a livello europeo. Per esempio, l’Austria, che si distingue, nel panorama europeo, per una produzione di housing sociale importante, presenta un sistema molto articolato che indirizza la risposta abitativa a diverse fasce sociali, usufruendo di risorse sia pubbliche che private. A Vienna gli alloggi di housing sociale rappresentano circa il 40% del patrimonio residenziale presente in città, di cui il 21% di proprietà del comune (Wiener Wohnen) e il 17% di proprietà delle Low Profit Housing Association (cooperative, associazioni low profit, enti no profit)2

Edoardo Nicolini

Affitto DOMANDA

Inquilini

Canone sostenibile per l’operatore e affordable per il mercato

Canone non sostenibile per l’operatore e sociale/affordable per il mercato

Politiche sociali di protezione

Spesa/supporto pubblico

Fig. 1 - Schema generale di blending

Prezzo di mercato

Prezzo Social Housing

Canone pagato da inquilini

Equity

Prestiti/ obbligazioni

OFFERTA

Investimento

• Variabile in base al track record finanziario promotore HS

Migliori condizioni se:

• Garanzie pubbliche

• Meccanismi di risk sharing

• Track record solvibilità finanziaria

• Terreno in convenzione

Terreno e co-proprità

Grant

• Community land trust

• Co-proprietà

• Grant statali/locali

• Vantaggi Fiscali

Supporto pubblico come garanzia/condizioni vantaggiose sul prestito

Il finanziamento dell’edilizia sociale in Austria è sostenuto da una quota fissa dell’imposta sul reddito, pari all’1% del reddito combinato di dipendenti e datori di lavoro (0,5% ciascuno), versata come contributo per la costruzione di abitazioni. Questa tassa genera annualmente circa 250 milioni di euro per Vienna, sui 400 complessivi per anno spesi per l’edilizia abitativa.

Il sistema fiscale fornisce quindi una base stabile per pianificare programmi complessi di housing sociale, che sarebbero impraticabili con politiche di mercato puro. Le Low Profit Housing Association austriache ricevono, per realizzare gli interventi, sussidi diretti pari al 35-40% del costo dell’intervento; questa percentuale aumenta nelle regioni dove i valori di mercato sono troppo bassi per produrre un margine tale da poter sostenere la porzione di alloggi non a reddito. Ai sussidi si aggiunge la possibilità, per i promotori di social housing, di accedere a un prestito al tasso dell’1% per 40 anni. Infine, al sistema di sussidi e agevolazioni rivolte ai promotori si affiancano le misure dirette agli inquilini: il costo mensile medio di un alloggio di housing sociale a Vienna è di circa 500€ per un appartamento di 70mq (7,40 mq/mese), e per le persone che non riescono a pagare questo affitto viene previsto un sussidio che compensa la differenza tra la rata dell’affitto, in housing sociale, e l’importo che il singolo può pagare. Prendiamo un altro esempio, la Germania. Nel 1989 la politica abitativa tedesca si è spostata dal sostegno alla produzione e gestione dell’offerta abitativa ai sussidi diretti agli inquilini, e la competenza è passata agli stati federali (Land) e ai comuni. Per questo motivo non esiste un modello universale di alloggi sociali che si applichi a tutta la Germania; gli attori principali del sistema sono i comuni e i Land e hanno grande discrezionalità sulla politica abitativa. In generale, essi hanno strutturato una politica di sussidi (sovvenzioni o sgravi fiscali) riconosciuti ai proprietari degli immobili per coprire il divario tra l’affitto di libero mercato e il canone di locazione calmierato richiesto agli inquilini. Questo sistema prevede

Sussidi

2. Il perimetro della valutazione

La presente analisi aggregata restituisce i risultati della valutazione di 107 iniziative di housing sociale, condotte tra il 2018 e il 20233. Di queste iniziative, 19 si trovano nella fase di progettazione, 9 hanno concluso la fase di realizzazione edilizia, e 79 si trovano nella fase di gestione a regime.

Rispetto al primo report (elaborato nel 2022 su dati raccolti tra il 2028 e il 2021), si sono aggiunte al perimetro di valutazione 13 iniziative, mentre sono 2 le iniziative uscite dal perimetro in seguito alla vendita della totalità degli alloggi realizzati4.

Nelle diverse fasi di valutazione delle 107 iniziative in questione, sono state effettuate:

• 57 valutazioni ex ante;

• 88 valutazioni in itinere (di cui 50 come prima valutazione delle iniziative già esistenti);

• 177 valutazioni ex post (di cui 79 in ciclo 1, 68 in ciclo 2, 30 in ciclo 3)5.

Le iniziative oggetto di analisi sono promosse da 13 fondi immobiliari gestiti da 4 Società di Gestione del Risparmio [Tab. 1].

La distribuzione geografica delle 107 iniziative valutate [Fig. 2] mostra una maggiore concentrazione di iniziative nelle regioni del Nord e del Centro Italia. In particolare, quasi la metà delle iniziative è situata in Lombardia ed Emilia-Romagna, con il 28% e il 19,6% rispettivamente. Gli altri progetti

Parma Social House

Veneto Casa

Housing Toscano

Investire

Redo

Ream

Deacapital

Emilia-Romagna Social Housing

Ferrara Social Housing

Housing Cooperativo Roma

IBI – Iccrea Banca Impresa

Immobiliare di Lombardia (comparto 1)

Immobiliare di Lombardia (comparto 2)

Piemonte C.A.S.E.

Housing Sociale Liguria

Civitas Vitae

Roma Santa Palomba SH

Tab. 1 - Fondi immobiliari di housing sociale coinvolti.

Alberio, Davide

Maso, Ani

Società di Gestione del Risparmio

Fondo immobiliare

Comuni con più di un’iniziativa presente

Milano - 19

Parma - 8

Prato - 6

Firenze - 5

Roma - 4

Padova - 4

Torino - 3

Rimini - 2

Reggio Emilia - 2

La Spezia - 2

Genova - 2

Brescia - 2

Bergamo - 2

Asti - 2

Ascoli Piceno - 2

Fig. 2 - Distribuzione geografica delle iniziative di housing sociale valutate.

sono principalmente distribuiti in Toscana (18,7%), Piemonte (12,1%) e Veneto (10,3%), con ulteriori presenze in Liguria, Lazio e Marche.

Oltre il 70% dei progetti è localizzato nei capoluoghi, di cui 35 nei capoluoghi di regione e 45 nei capoluoghi di provincia.

Le 107 iniziative valutate prevedono la realizzazione di 12.443 alloggi, di cui 7.006 (56%) sono già completati, mentre 5.437 (44%) sono ancora in fase di progettazione o costruzione. In media, ogni iniziativa realizza circa 116 alloggi (minimo 16, massimo 1.261). Oltre il 60% delle iniziative offre fino a 80 alloggi, mentre 13 iniziative (pari al 12% del totale) prevedono più di 200 alloggi, con 10 progetti a Milano, 1 a Roma, 1 a Segrate e 1 a Brescia.

BOERO, GENOVA

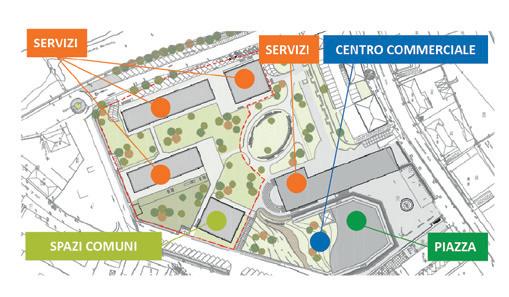

Situato nel quartiere Molassana di Genova, BOERO è parte di un più ampio programma di rigenerazione urbana che ha previsto l’integrazione di diverse funzioni, pubbliche e commerciali. Oltre all’intervento residenziale, sono infatti stati realizzati un parco urbano di oltre 10.000 mq, un supermercato e vari spazi di aggregazione, tra cui un auditorium e una biblioteca. Il complesso residenziale è costituito da quattro edifici, due torri e due edifici più bassi in linea, che completano l’isolato sul lato nord, organizzandosi attorno a spazi verdi comuni. La configurazione aperta del sistema edilizio permette una relazione visiva sul paesaggio circostante e, al contempo, garantisce qualità e protezione dalla strada adiacente.

I piani terra ospitano oltre 1.500 mq di servizi, compreso un asilo nido pubblico, contribuendo alla creazione di un ambiente sociale attivo. In questo contesto, la presenza di spazi e servizi accessibili consolida il ruolo del progetto come nuovo punto di riferimento per il quartiere.

L’intervento si qualifica così come un dispositivo urbano capace di integrare la dimensione abitativa, quella sociale e il contesto territoriale in una strategia integrata.

142 alloggi 90mq

• 117 Locazione a canone convenzionato o locazione con previsione di riscatto;

• 26 vendita convenzionata.

• Living Room;

• Sportello del Gestore Sociale;

• Palestra.

Fondo immobiliare Fondo Housing Sociale Liguria

Gestione del fondo e sviluppo immobiliare DeA Capital Real Estate SGR

Advisor tecnico e sociale Fondazione Housing Sociale

Gestore sociale YARD con Cooperativa Sociale Lindbergh

Progetto Studio Barreca e La Varra

Residenza Servizi integrativi per l’abitare Servizi locali e urbani

OPEN

• Asilo nido pubblico.

Foto di Carola Morello.