FIERA INTERNAZIONALE PER IL RISANAMENTO E L’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA

24 - 27 GENNAIO 2018 / BOLZANO

Mer-Sab: 9.00-18.00

CONVEGNO

QUANTO È ATTUALE LA SOSTENIBILITÀ?

ENERTOUR VISITE GUIDATE A CASECLIMA

8

STARTUP AWARDS NUOVE IDEE ED INNOVAZIONE

www.klimahouse.it

ESPOSIZIONE

argomenti

dipende tutto dalla progettazione!

intervista al dr Wolfgang Feist, direttore del Passivhaus

Institut di Darmstadt, in occasione del 25° anniversario della costruzione della prima casa passiva certificata

12 26 38

progetti

Un ufficio eccezionalmente verde

Uffici della Geelen Counterflow, Haelen (NL)

Architecten en Bouwmeesters, Herten-Roermond (NL)

Mediterraneo sostenibile

Villa, Monopoli (BA)

arch Francesco Longano con geom Antonella De Marco, Monopoli (BA)

Il risparmio energetico salverà il mondo

Padiglione del Tempio Zen Tochoji, Tokyo (J)

KEY ARCHITECTS, Tokyo (J)

azero

rivista trimestrale – anno 7 n 25, dicembre 2017

Registrazione Tribunale Gorizia n. 03/2011 del 29.7.2011

Numero di iscrizione al ROC: 8147

ISSN 2239-9445

Direttore responsabile

Ferdinando Gottard

Redazione

Lara Bassi, Lara Gariup, Gaia Bollini

Editore

EdicomEdizioni – Monfalcone (GO)

focus

Alla ricerca del Sole

Passive House, Cork City (IE)

Wain Morehead Architects Ltd , Cork (IE)

Sostenibilità energetica

Villa unifamiliare, Rovello Porro (CO)

Angus Fiori architects, Milano

Ca’ d’Oro

Bifamiliare, Udine

geom Paolo Paviotti, Udine

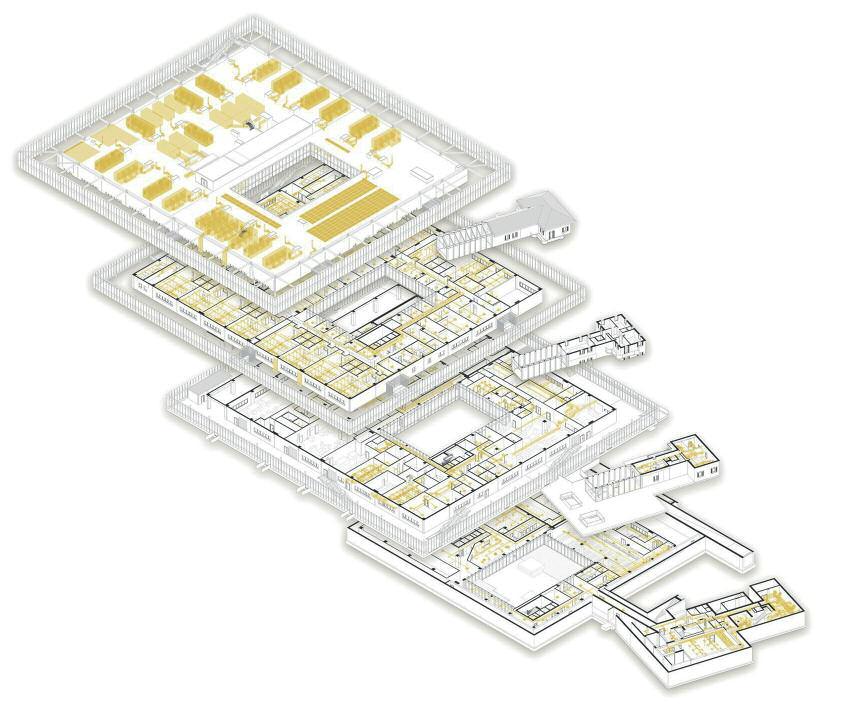

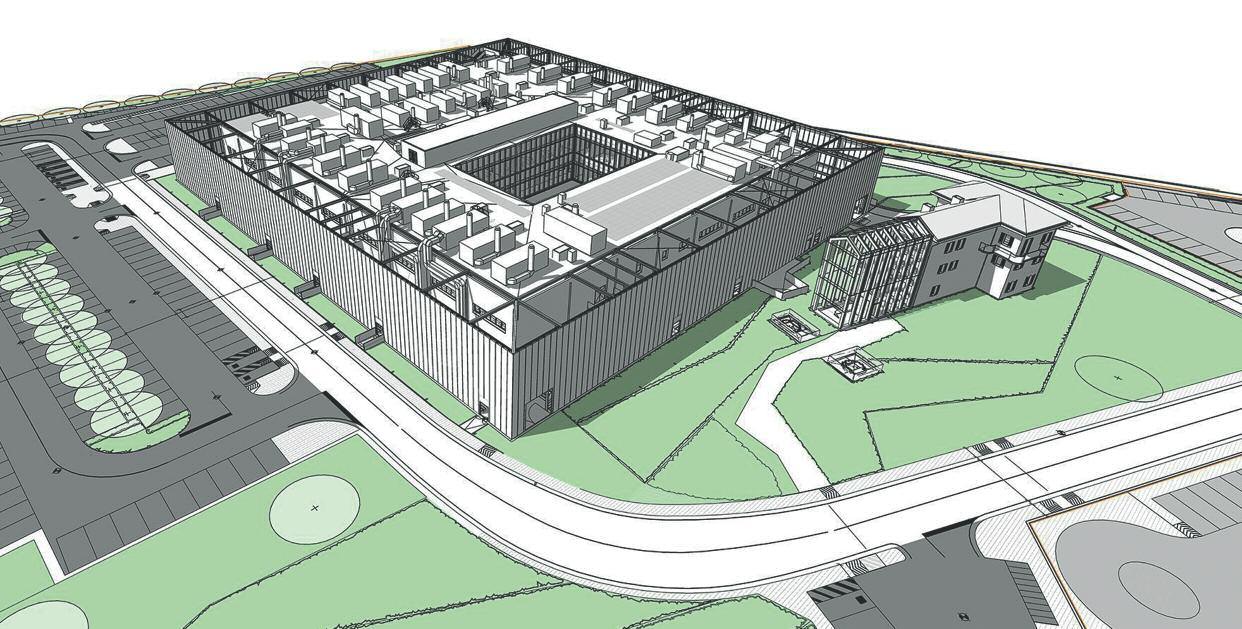

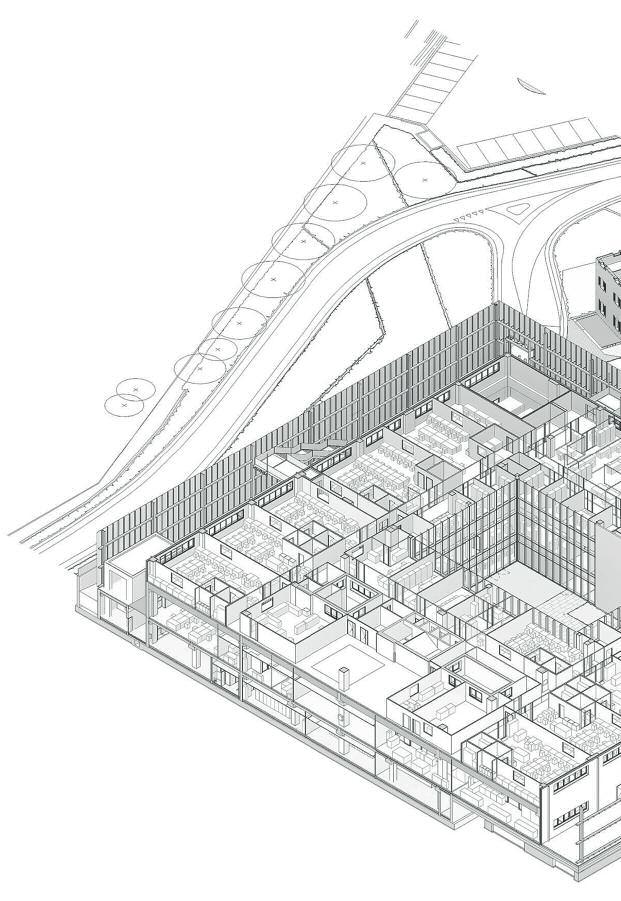

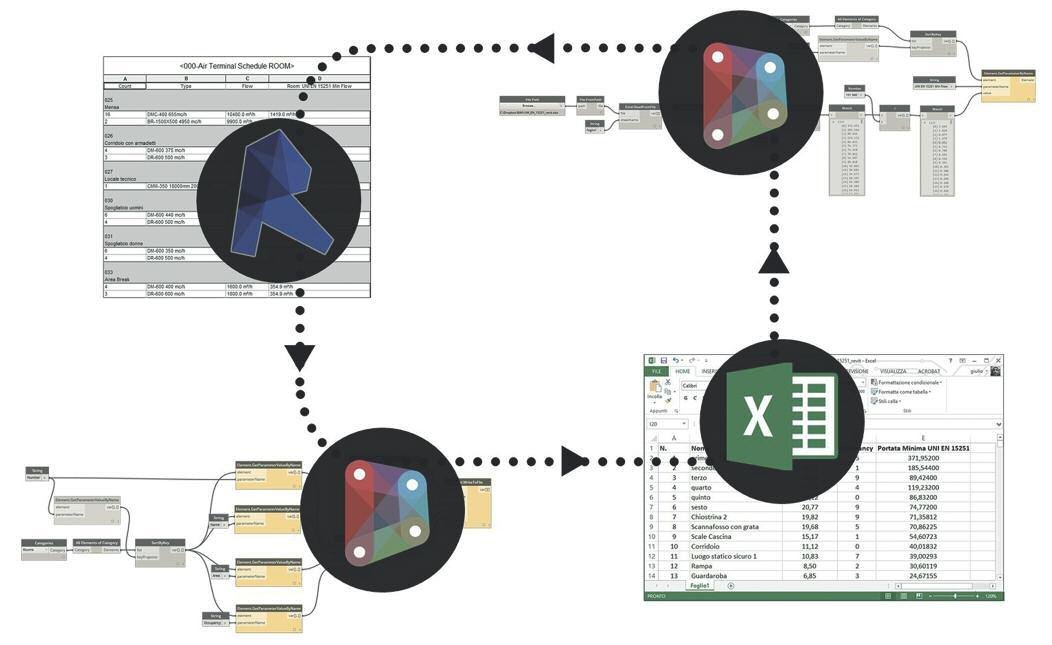

Processi e strumenti BIM a supporto della progettazione sostenibile

Giacomo Bergonzoni

innovazione

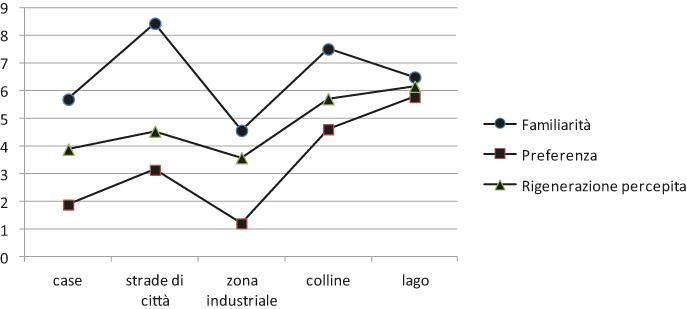

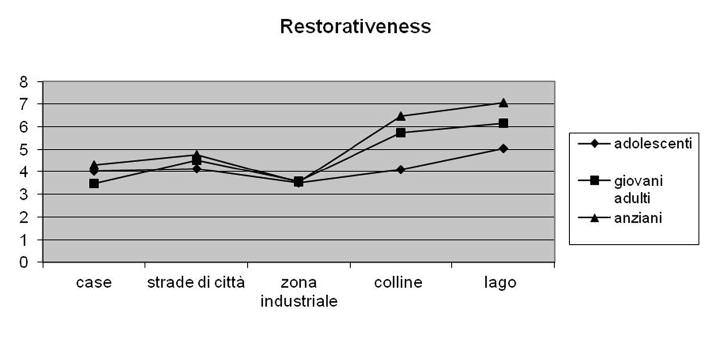

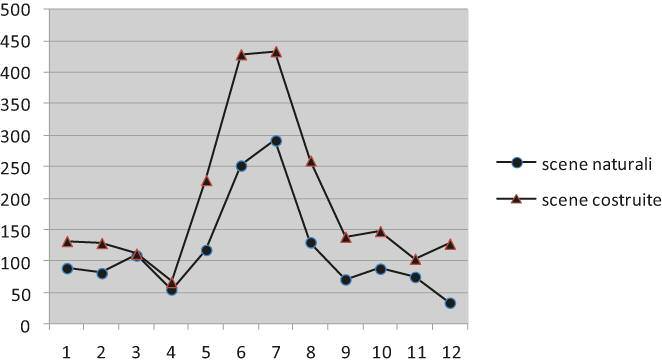

Biophilic Quality Index: come rendere “rigenerativo” l’edificio nZE

Rita Berto, Giuseppe Barbiero

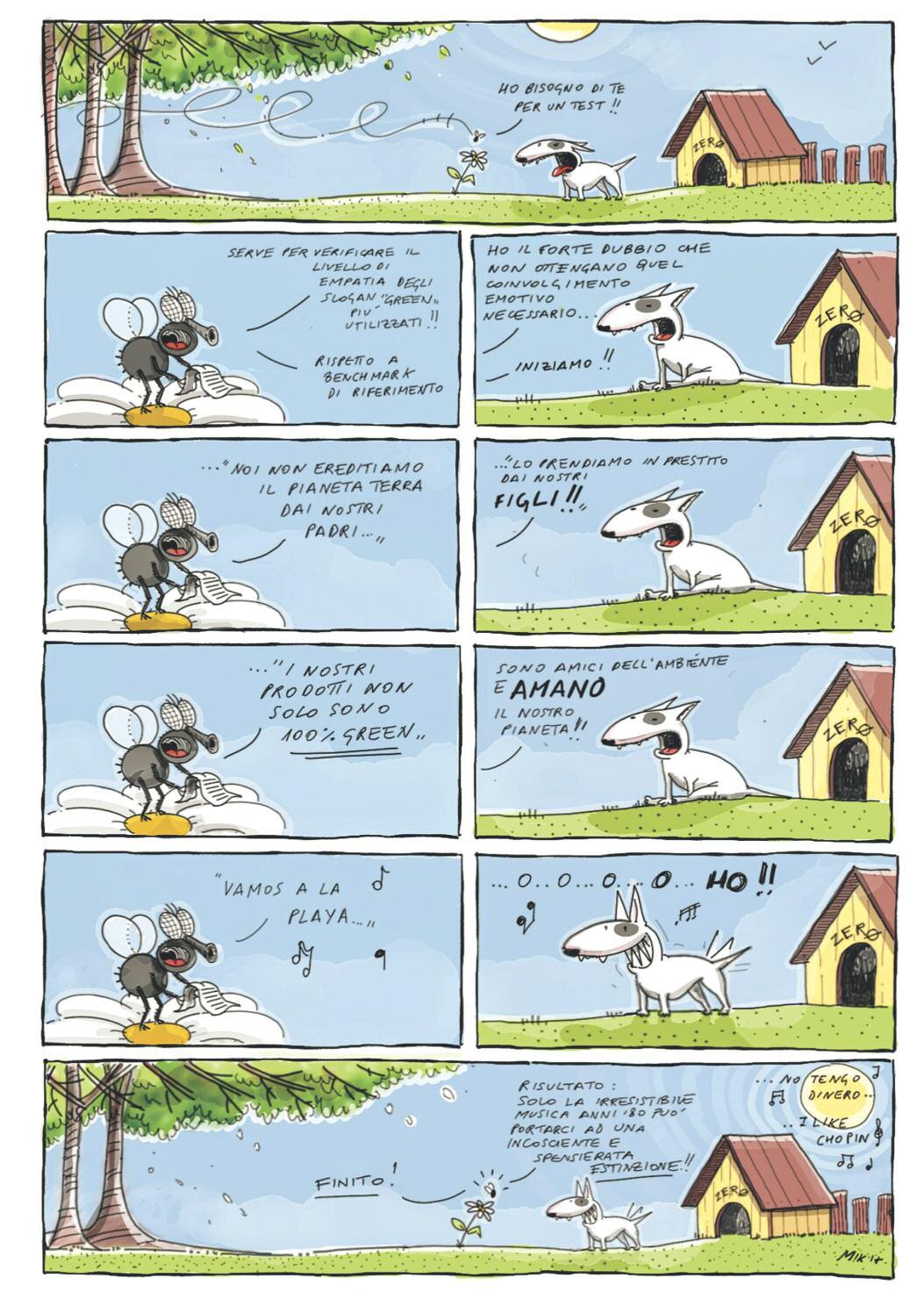

back page

Michele De Beni

Redazione e amministrazione

via 1° Maggio 117 – 34074 Monfalcone (GO) tel 0481 484488 – fax 0481 485721 redazione@edicomedizioni.com www azeroweb com

Stampa

Grafiche Manzanesi – Manzano (UD)

Stampato su carta con alto contenuto di fibre riciclate selezionate

Prezzo di copertina

15,00 euro

Abbonamento

Italia (4 numeri): 50,00 euro

Estero (4 numeri): 100,00 euro

Gli abbonamenti possono iniziare, salvo diversa indicazione, dal primo numero raggiungibile in qualsiasi periodo dell’anno

Distribuzione in libreria

Joo Distribuzione via F Argelati 35 – Milano

È vietata la riproduzione, anche parziale, di articoli, disegni e foto se non espressamente autorizzata dall’editore

Copertina

Villa, Monopoli (BA); foto: Antonio Tartaglione

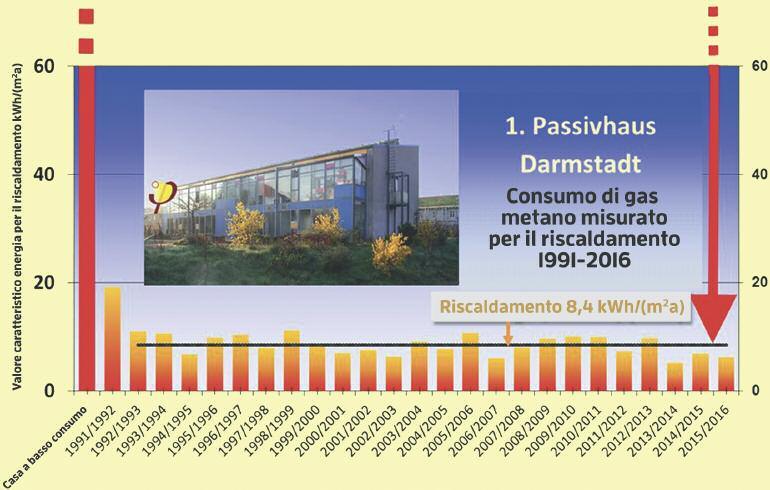

A 25 anni di distanza dalla costruzione della prima Passivhaus certificata, sono state poste alcune domande a Wolfgang Feist, direttore del Passivhaus Institut di Darmstadt, in merito al processo che ha portato alla progettazione prima e alla realizzazione poi di quella che è tutt’oggi la residenza della sua famiglia.

Nonostante ci fossero all’epoca alcuni detrattori delle sue idee, il direttore del PHI ha dimostrato che rendere un edificio più efficiente dal punto di vista energetico è un processo possibile e duraturo.

Due immagini delle 4 case a schiera di Kranichstein, il sobborgo di Darmstadt che ha visto la costruzione del primo edificio certificato Passivhaus, all’inizio degli anni ‘90.

A sinistra, in primo piano, i coniugi Feist, davanti al fronte nord

In questa immagine, una parte del fronte sud

Lei è stato un vero pioniere 25 anni fa, con la costruzione della prima casa passiva al mondo, a Darmstadt. Si ricorda ancora lo spirito pionieristico di quel momento?

Certo che mi ricordo! Erano tempi movimentati. E, come generalmente succede, le persone si occupavano di cose diverse dal futuro del pianeta. Era il periodo del collasso delle cosiddette dittature del “socialismo reale”, quando la politica energetica era quasi sinonimo di politica nucleare.

Ad ogni modo, c’era un piccolo gruppo di persone che si occupavano della domanda fondamentale del perché abbiamo bisogno di così tanta energia: William Shurcliff, Arthur Rosenfeld, e Amorin Lovins negli USA, Harold Orr in Canada, Vagn Korsgaard e Joergen Noergard in Danimarca, Bo Adamson e Arne Elmroth in Svezia – una tale lista è sempre incompleta. La maggior parte di questi pionieri arrivava da discipline scientifi-

che anche molto diverse tra di loro ed erano impegnati nel diffondere l’utilità della scienza tra la gente.

Che cosa l’ha motivata a promuovere la Passivhaus nonché concetti di costruzione alternativi?

Già negli anni ‘70 era chiaro che l’era dell’energia fossile stesse finendo e che il problema principale di questa – allora economica – forma di energia era la produzione di biossido di carbonio. Comunque sia, in quel periodo ci si focalizzò sulla sostituzione dei combustibili fossili con quelli dell’era nucleare. Solo pochi scienziati, come ad es. il mio amico Klaus Traube, avevano attraversato l’arduo processo del valutare correttamente i rischi energetici derivanti dalla fissione nucleare.

Considerando la questione in modo obiettivo, era chiaro che fosse necessaria un’altra strategia risolutiva della questione legata all’energia fossile. Di conse-

guenza, affrontammo il problema alle sue radici: analizzammo per che cosa questo elevato quantitativo di energia, che veniva pompata dal terreno e i cui prodotti di scarto venivano rilasciati nell’atmosfera dopo i processi di combustione, venisse usato effettivamente Il risultato fu scioccante: la più grande quota singola di consumo energetico moderno veniva usata per riscaldare gli edifici, cosa che corrispondeva a circa 1/3! Fu immediatamente chiaro agli esperti di fisica che ciò si sarebbe potuto fare in modo più efficiente; era solo una questione di conversione A quel punto ci siamo dedicati ai problemi pratici legati ai sistemi di riscaldamento, della distribuzione del calore, delle finestre, dei tetti e dei sistemi di ventilazione

Che cosa aveva detto, quella volta, la sua famiglia riguardo al fatto che lei volesse costruire una casa in modo ‘alternativo’? Erano anche loro entusiasti come lei? Costruire una casa è già di per sé snervante e richiede molto impegno. Un progetto pionieristico ancora di più… Entrambi i nostri figli erano ancora piccoli ed eccitati riguardo a tutto ciò che accadeva intorno a loro Mia moglie Witta è stata un’attrice attiva del progetto fin dall’inizio; in fin dei conti, abbiamo completato assieme la maggior parte del nostro processo conoscitivo I nonni erano in effetti un po’ scettici ma ben disposti verso questa ‘idea balzana’ e ci hanno supportati per quanto hanno potuto E questo è giusto: dovevamo passare attraverso lo sforzo e lo stress assolutamente ‘normali’ di un processo costruttivo. E il fatto che volessimo costruire in un modo che era ‘diverso’ dal solito metodo non ce l’ha reso più facile. Ma abbiamo anche avuto dei supporti: gli architetti prof. Bott, Ridder e Westermeyer hanno dato forma praticamente a tutti i nostri desideri (solo verso la fine ci hanno preso un po’ in giro per i principi osservati in modo tanto rigoroso). L’IWU (Institut Wohnen und Umwelt - Istituto tedesco per l’Abitare e l’Ambiente) ha condotto una ricerca associata che accompagnasse il processo e che è stata finanziata dal Ministero dell’Economia del Bundesland dell’Assia.

Abbiamo nascosto centinaia di sensori nelle parti edilizie dell’edificio. Anche ciò, quella volta, è stato più impegnativo di quanto non possa essere oggi; poiché non esisteva ancora il ‘wireless’, si dovette cablare e posare correttamente centinaia di cavi.

Lei era uno dei quattro proprietari degli edifici che si erano impegnati nella costruzione di una Passivhaus come iniziativa privata. Chi erano gli altri?

Una zona edificabile era stata conferita dalla città di Darmstadt e c’era una lunga lista di candidati per i lunghi lotti che dovevano essere assegnati Coloro che soddisfacevano i criteri richiesti dall’amministrazione cittadina potevano richiedere questi lotti: doveva trattarsi di famiglie con un basso reddito E anche così, inizialmente, si è rivelata difficile la ricerca di co-proprietari È solo quando finalmente noi stessi abbiamo trovato il coraggio di costruire che sono state superate le inibizioni e sono arrivate tre famiglie, pronte a partecipare a questo progetto Tutti avevano professioni completamente diverse e non conoscevamo nessuno di loro in precedenza

Come siete riusciti a raggiungere un accordo per quanto riguarda l’edificio? O ci sono stati, a volte, for ti conflitti durante la fase di costruzione?

Un ruolo importante in questo senso è stato svolto dal reparto del supporto clienti di “Rasch und Partner” e dagli architetti, riuscendo a girare elegantemente intorno a qualunque ostacolo Questi partner erano a noi noti da progetti precedenti nei quali erano sempre riusciti a controbilanciare le forze centrifughe che sorgevano durante i progetti di costruzione assieme ad altre persone

Nel caso di questa prima casa prototipo, dovevamo convincere gli altri della razionalità delle soluzioni; ov viamente anche qui alcune scelte sono state derise (sia in segreto che apertamente) ma tutti erano anche curiosi di vedere se una casa che non necessitava di alcuna forma di energia per il riscaldamento avrebbe funzionato.

Avete semplicemente diviso i costi di costruzione tra le quattro famiglie?

Per la versione standard c’era un criterio di ripartizione. Era possibile ordinare degli “extra”, come una cucina separata o un particolare tipo di rivestimento di pavimenti che poi veniva pagato dalla rispettiva famiglia. In generale, però, le quattro case sono organizzate in modo identico, almeno per quanto riguarda la loro qualità strutturale. Tutte sono Passivhaus, anche in base ai criteri attuali.

Per i costi aggiuntivi di investimento (che erano ancora

rilevanti a quel tempo), pari a circa 90 000 marchi tedeschi per unità abitativa, un aiuto del 50% è stato offerto dal Ministero dell’Economia del Bundesland dell’Assia A quel tempo l’energia era molto più economica di oggi Tuttavia, per un tale progetto di ricerca, l’efficacia economica diretta del prototipo non era un punto chiave Si doveva, piuttosto, verificare che il concetto funzionasse Anche se la riduzione dei costi per i componenti era già stata presa in considerazione durante la selezione delle soluzioni, essa doveva essere garantita anche per gli edifici del futuro È stato lo stesso con altri sviluppi tecnici: i primi calcolatori tascabili costavano circa 2000 marchi tedeschi, ma dopo che è diventato chiaro come funzionavano e che funzionavano, è stato possibile ridurre drasticamente i costi

La composizione delle famiglie nella sua casa a schiera è ancora oggi la stessa? Vi capite ancora bene l’un l’altro?

Una delle famiglie proprietarie ha ceduto la propria unità Le altre hanno figli e vivono fasi diverse, come in tutte le parti del mondo

Come di consueto oggi, i co-proprietari hanno formato una partnership basata sulla reciproca convenienza Nel progetto pilota c’è stato il tentativo di offrire un uso comune di alcuni spazi, come quelli della lavanderia e della stanza per stendere la biancheria, laddove ciò po-

teva risultare vantaggioso Questa idea arrivava dalla Svezia dove certe facilities sono abbastanza comuni Tuttavia, per essere onesti, questo tentativo non ha avuto molto successo nel nostro caso, probabilmente perché le nostre tendenze sociali si stanno muovendo in direzione di una maggiore individualizzazione

Oggi è più probabile andare e comprare un trapano elettrico piuttosto che prenderne in prestito uno dai vicini Tali tendenze hanno un impatto anche su questi tipi di joint venture costruttive

Il vostro complesso residenziale a schiera è spesso aper to al pubblico e ancora oggi è oggetto di molte indagini tecniche. Com’è vivere in una tale ‘casa da esibizione’ e ‘oggetto di prova’?

Beh, all’inizio è stato divertente – nei primi due anni abbiamo avuto circa 5 000 visitatori nelle nostre case

A un certo punto, però, mia moglie e io abbiamo notato che tutte queste visite ci causavano molto stress e le abbiamo limitate

La tecnologia e le misurazioni non sono affatto state percepite dagli inquilini Abbiamo prestato molta attenzione a questo, oltre che a salvaguardare la privacy; tutti i dati erano anonimi

Avevate un modello di riferimento? In Scandinavia le case a basso consumo energetico erano rela-

La Passivhaus è più che “solo” una casa a basso consumo energetico Una casa passiva, infatti, consuma il 90% in meno di calore per riscaldamento di un edificio convenzionale esistente

E anche rispetto a una nuova costruzione ordinaria, è possibile risparmiare più del 75%

Il consumo di energia per il riscaldamento di una casa passiva è molto più basso di quello di una casa a basso consumo energetico ed equivale a 1,5 litri di olio combustibile per m2 di superficie abitabile per anno

Il riscaldamento rimane quindi sostenibile economicamente, anche in tempi di crisi.

tivamente comuni già quella volta …

La Passivhaus si inserisce in una tradizione che si è evoluta nei secoli Ad esempio, se si guardano i valori specifici relativi alla perdita di calore dei componenti esterni degli edifici, si nota che essi stanno diminuendo gradualmente negli ultimi cento anni Hanno cominciato con circa 1,5 e ora hanno raggiunto circa i 0,15 (W/m2K) con la casa passiva, cioè 1/10 del valore iniziale

Abbiamo seguito molto attentamente gli sviluppi scandinavi e nordamericani La Svezia, infatti, già nel 1980 aveva un regolamento sull’edilizia che corrispondeva alla nostra attuale “efficiente” EnEV (7 litri di olio combustibile equivalente per m2 e anno) Abbiamo avuto stretti contatti con gli scienziati in Svezia e negli Stati Uniti Bo Adamson, per esempio, mio collega in Svezia, ha lavorato con me al progetto

Perché la prima Passivhaus si trova proprio a Darmstadt?

Ciò è dovuto a una serie di coincidenze ma anche al desiderio espresso dell’allora sindaco della città, Günther

Metzger La città aveva già un terreno riservato alla “costruzione di alloggi sperimentali”, la maggior parte dei quali già urbanizzata Responsabile per la parte innovativa è stato l’ “Institut Wohnen und Umwelt”, di cui ho detto prima Era lì che lavoravamo e, proprio per

questo, avevamo lì contatti a livello internazionale in cui si discutevano queste idee La Passivhaus è un conseguente, ulteriore sviluppo della casa a basso consumo energetico Le perdite di calore inutili attraverso muri, tetti e finestre sono stati ridotti nella misura in cui un sistema di riscaldamento è diventato completamente irrilevante; è richiesto l’equivalente di soli 1,5 litri di olio combustibile per m2 e anno

Come reagirono altri esper ti e altri fisici edili ai suoi progetti relativi alla Casa Passiva?

In modo completamente diverso – il mio supervisore PhD era riservato ma ben disposto e seguì da vicino gli sviluppi Altri – i cui nomi non menzionerò qui –hanno pubblicato trattati teorici che spiegavano che un tale concetto non avrebbe mai funzionato, nello stesso anno in cui questo complesso residenziale a schiera è stato messo in funzione

Quanto ci ha messo a progettare il concetto di casa passiva nella sua mente e fino alla decisione nel senso di “ok, lo stiamo finalmente facendo”?

L’idea fondamentale è nata da un discorso con Bo Adamson che si svolse nel 1987 circa a Lund, in Svezia Era appena tornato da un viaggio di ricerca dalla Cina meridionale, dove era stato coinvolto nel miglioramento del comfort nelle case non riscaldate, che egli

definiva, appunto, “case passive”

Questo termine (Casa Passiva, ndt) deriva dal fatto che questi edifici funzionano come un sistema passivo in termini termici – e lì tutto diventa molto più semplice, anche l’analisi scientifica del sistema stesso Decidemmo dunque di cercare un progetto di ricerca per valutare se questo sistema avrebbe potuto funzionare anche in Europa, con i suoi inverni molto più freddi

Siamo stati in grado di creare un ‘progetto di ricerca pre-costruzione per le case passive’ in cui erano state considerate tutte le varianti concepite che, in teoria, sembravano veramente funzionare Innanzitutto era di importanza decisiva sviluppare una procedura affidabile con la quale potesse essere rappresentato il comportamento termico degli edifici

Quanto è durata la pianificazione architettonica e tecnica finché non è iniziato a muoversi il primo escavatore?

La pianificazione architettonica portò via lo stesso tempo che era solito per quel periodo – poco meno di un anno – e il lavoro iniziò nell’ottobre 1990 Sapevamo che un concetto promettente in termini generali non poteva comunque andare troppo lontano dai metodi costruttivi tradizionali; gli esperimenti “esotici” sono stati una fase di passaggio nel settore dell’edilizia, caratterizzata da piccole e medie imprese Abbiamo

quindi cercato di semplificare le cose piuttosto che complicarle E, per quanto possibile, abbiamo fatto ricorso a componenti disponibili, come le pareti in blocchi di cls, il tetto di ardesia, le finestre in legno

I componenti che oggi caratterizzano una casa passiva non erano ancora disponibili sul mercato. Prendiamo, per esempio, i tripli vetri bassoemissivi: effettivamente non esistevano sul mercato Ricordo ancora con precisione la conversazione che ebbi con l’allora ricercatore dell’azienda di grandi lastre di vetro "Vegla" (oggi Saint Gobain), il Dr Ortmanns: “Tre lastre di vetro con rivestimento su 3 e 5 - bene, possiamo fornirle per un tale progetto”

Ma non è stato sempre così facile e di successo Per esempio, non abbiamo potuto ottenere i distanziatori termicamente separati in modo altrettanto rapido; sono passati anni prima che l’industria pertinente a questi elementi riconoscesse le opportunità in questo campo – ov viamente ora li abbiamo Altre volte abbiamo dovuto fare noi stessi le componenti necessarie, per così dire in laboratorio Questo è stato il caso, ad esempio, della modifica delle quattro unità di ventilazione centrali, tutte dotate di ventilatori a corrente continua sviluppati appositamente per il progetto (che pure oggi sono dati per scontati) e una unità di controllo per la qualità dell’aria

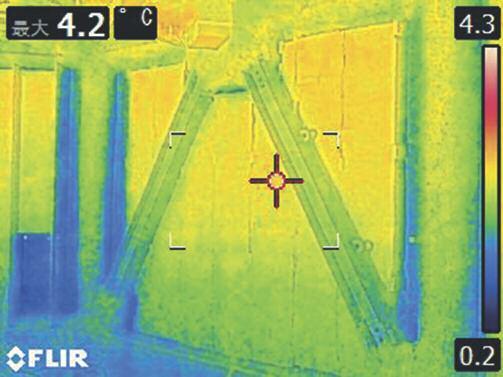

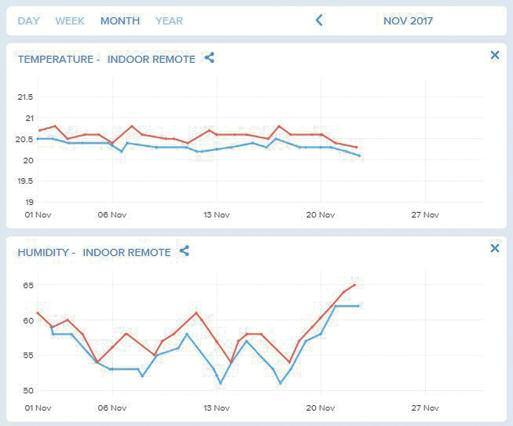

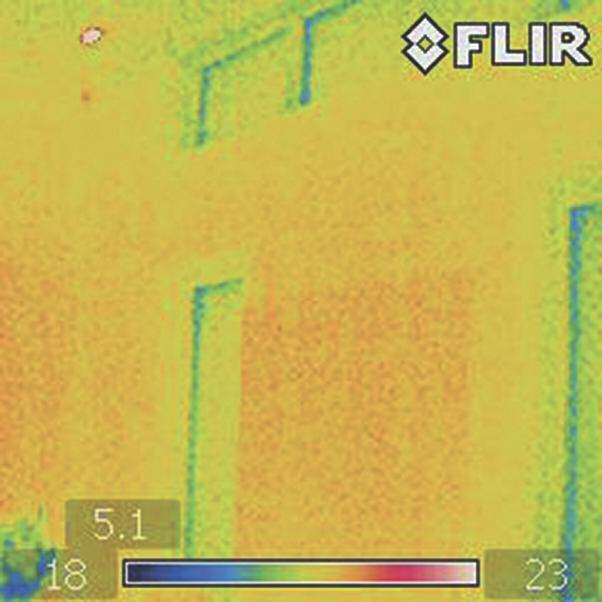

Qui a fianco, un’immagine del fronte ovest effettuata nel 2001

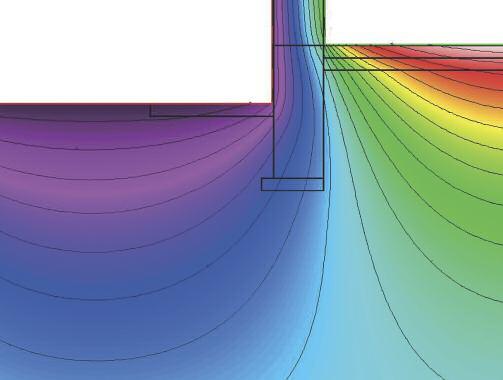

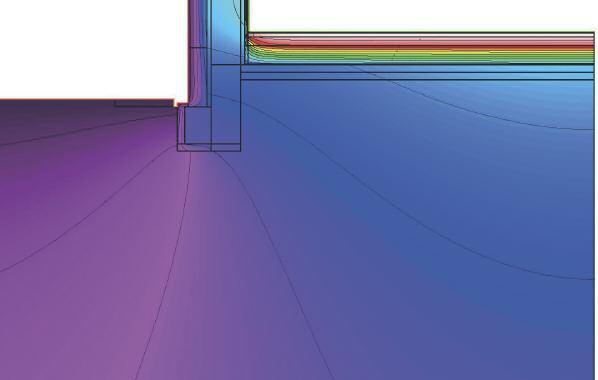

Nella pagina a fianco, la termografia dello stesso fronte ovest, effettuata in data 01 01 2016

A parte alcune variazioni (nel frattempo è cresciuto un albero, è venuto meno l’elemento oscurante coibentato della porta che conduce sul tetto, parte del fotovoltaico in copertura è stato ampliato con ulteriori pannelli un paio di anni fa), la facciata mostra una temperatura assolutamente omogenea: non vi sono indicazioni di ponti termici (cedimenti, rotture o simili) o alterazioni delle proprietà del materiale L’isolamento della prima casa passiva è ancora completamente intatto dopo 25 anni

Gli unici punti che spiccano nella termografia sono rappresentati dalla vetrata della porta-finestra che conduce alla copertura e dalla bocchetta d’uscita dell’aria interna esausta (il punto rosso sulla destra)

Come reagì il falegname quando gli chiedeste di creare finestre con tre vetri? È stato cooperativo? Ebbene, si rifiutò di accettare la responsabilità – era proprio come oggi con le innovazioni Che la maggior parte degli artigiani coinvolti non sia d’accordo con le innovazioni è semplicemente una storia già sentita Tuttavia, durante del processo di costruzione, ho sperimentato personalmente il fatto di lavorare assieme con gli operai e di installare lo strato di tenuta all’aria secondo i principi Passivhaus che si applicano ancora oggi La membrana è stata applicata ordinatamente ovunque senza pieghe, era solo un po’ sgualcita laddove ci ero passato sopra con i piedi L’artigianato ha una lunga tradizione in Germania ed è un’enorme opportunità per questo paese avere così tante piccole e medie imprese altamente competenti sul mercato I falegnami, soprattutto, hanno risposto molto rapidamente al nuovo sviluppo, hanno ampliato le loro competenze e hanno fornito soluzioni notevolmente migliorate

Cosa farebbe di diverso oggi, per quanto riguarda la costruzione della sua casa passiva?

Oggi avrei orientato leggermente il tetto in direzione sud, perché sono stati fatti enormi progressi nel campo della tecnologia fotovoltaica E avrei, ov viamente, utilizzato i componenti certificati Passivhaus oggi disponibili, che sono per quasi il 50% migliori delle soluzioni che abbiamo costruito noi stessi, ad esempio le finestre.

Semplificherei ulteriormente il sistema di ventilazione, anche se la soluzione usata è risultata abbastanza efficace e utilizzerei pompe di calore per il riscaldamento.

Ma sarebbe sicuramente di nuovo una Casa Passiva. Questo è ciò che si è dimostrato di maggior successo: aria fresca costante, un clima indoor sempre confortevole e costi di riscaldamento trascurabili.

Quali consigli darebbe oggi ai proprietari di abitazioni private, interessati a costruire una casa passiva?

Ciò che conta è la progettazione! È necessario eseguire un calcolo completo secondo il PHPP e il progetto dovrebbe essere certificato; non costa molto e assicurerà che, dopo, tutto funzioni come dovrebbe.

Non fatevi accollare extra costi! Tutti i componenti della casa passiva sono disponibili oggi a prezzi equi.

Investire in una casa passiva ben progettata non è molto più costoso che investire in una casa ordinaria Assicuratevi che il sistema di ventilazione sia semplice e che si utilizzi un’unità di ventilazione certificata e insistete su filtri d’aria fresca di alta qualità, per questioni di salute Prestate attenzione anche alla determinazione del comfort estivo nel PHPP Le estati future saranno ancora più calde: una casa passiva può essere pianificata in modo che rimanga confortevole anche nei periodi più caldi dell’anno

Lei è stato un pioniere della casa passiva. Oggi insegna ‘costruzione di edifici efficienti’ all’Università di Innsbruck. Ne è passata di acqua sotto i ponti... Il mio lavoro di insegnante include un corso di fisica di base, tra le altre cose - dopotutto, sono un fisico! Ed è per me un grande divertimento avere a che fare con gli studenti Oggi la scienza costituisce la base della nostra civiltà, che si basa molto sulla tecnologia; ma la scienza ha anche un dovere culturale: comprendere dove noi, come esseri umani, ci inseriamo nell’immagine complessiva nel cosmo Come l’astrofisico Carl Sagan ha formulato in maniera meravigliosa: “Noi siamo un modo per il cosmo di conoscere se stesso” Abbiamo una responsabilità per questo grande sviluppo ed è nostro dovere trattare con rispetto il pianeta e i nostri simili

Lei viaggia in tutto il mondo per promuovere la Passivhaus ed è costantemente in movimento. Sta progettando una piccola casa passiva ai margini di un bel lago da qualche par te dove stabilirsi un giorno?

“Se dirò all’attimo: fermati dunque! Sei così bello...”

Johann Wolfgang Goethe ha riconosciuto e descritto con queste parole la natura contraddittoria dell’animo umano: per me, la piena realizzazione non si trova nel rilassamento passivo, non al momento; il piacere proviene da una conoscenza sempre crescente, vorrei avere più tempo per quest. Vorrei solo essere meno consumato dalla routine quotidiana. Quindi no, non ho ancora intenzione di ritirarmi dal caos e dalla frenesia della vita.

Qual è il suo desiderio per il futuro?

Continuare il processo di autorealizzazione come

viene descritto così accuratamente da Ernst Bloch nel suo “Principio della speranza”: “[Io sono Ma non mi possiedo ] Per questo innanzitutto diveniamo”

L’uomo ha appena iniziato questo processo di scoperta di sé Abbiamo fatto progressi sostanziali fin dai nostri primi tentativi di utilizzare il fuoco, non solo in termini tecnici ma anche culturali

Abbiamo capito che siamo un’unica specie – solo con piccole differenze dal Capo di Buona Speranza fino all’Alaska Abbiamo trionfato in gran parte sulla fame e sulle malattie e dovremmo vedere come nostro compito primario continuare a migliorare

Siamo stati in grado di portare – in larga misura – la pace nella nostra vita quotidiana, ma non abbiamo ancora superato le guerre Tuttavia, un’umanità che ha ancora bisogno di migliaia di anni per il suo processo cognitivo dipende dagli accordi internazionali di pace

La comprensione delle preoccupazioni e delle motivazioni della gente è la chiave di questo Dobbiamo distruggere le armi nucleari rimanenti o metterle sotto controllo internazionale Le generazioni presenti devono porre fine alla dipendenza dalle fonti energetiche fossili Solo allora potremo far progredire il processo cognitivo, prolungare la nostra durata di vita con dignità, moltiplicare le nostre possibilità di comunicazione, sfruttare il sistema solare e persino viaggiare verso stelle lontane sarà a portata di mano per le

generazioni future

Sono sufficienti questi desideri per il futuro? Beh, alcune cose non possono essere comprese al momento; Ernst Bloch aveva ragione quando disse “ per questo innanzitutto diveniamo”

L’intervista è stata condotta da Katrin Krämer, addetta al servizio stampa del Passivhaus Institut di Darmstadt

La prima Passivhaus del mondo è stata oggetto di numerosi studi, sin dalla sua costruzione 25 anni fa Nel 2016, anno dell’anniversario, gli esperti hanno esaminato quest ’edificio pionieristico fino all’ultimo dettaglio

Di seguito, alcuni dei risultati più importanti emersi dallo studio “Dauerhaftigkeit von Effizienzmaßnahmen” (“Durata delle misure di efficientamento”) e presentato in occasione della fiera BAU 2017 di Monaco di Baviera:

• L’isolamento termico è completamente intatto dopo 25 anni

• I valori dei consumi energetici rimangono costantemente bassi In una media a lungo termine, viene risparmiato il 94% dell’energia di riscaldamento rispetto alla media statistica

• La prima casa passiva al mondo è ancora a tenuta d’aria nel 2016, secondo lo standard Passivhaus

• Il sistema di ventilazione funziona ancora perfettamente L’efficienza del recupero di calore è rimasta invariata a oltre l’80%.

• I valori delle sostanze chimiche e l’esame microbiologico della qualità dell’aria non rivelano alcun carico dal punto di vista dell’inquinamento indoor

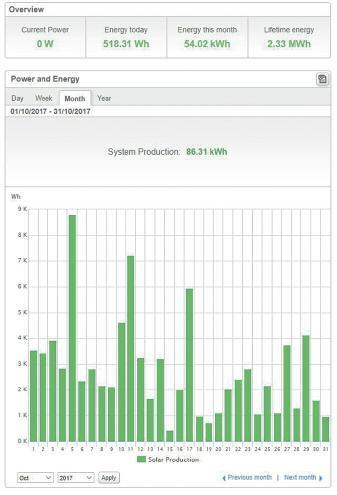

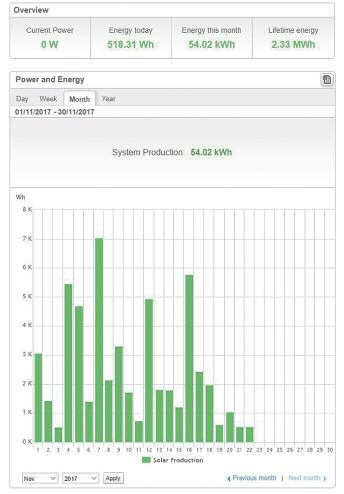

Una delle 4 unità abitative di cui si compone la Passivhaus di Kranichstein ha ampliato l’impianto FV aggiungendo alcuni pannelli orientati a sud

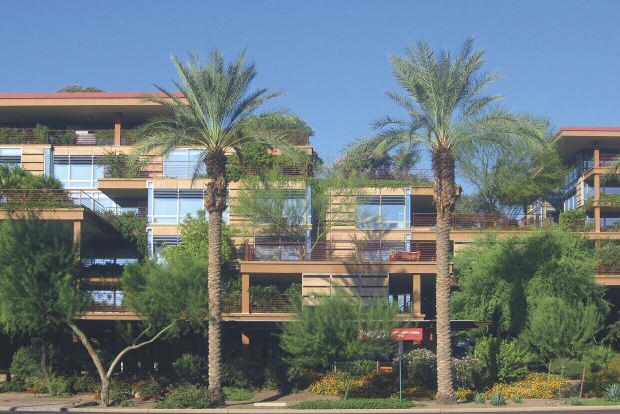

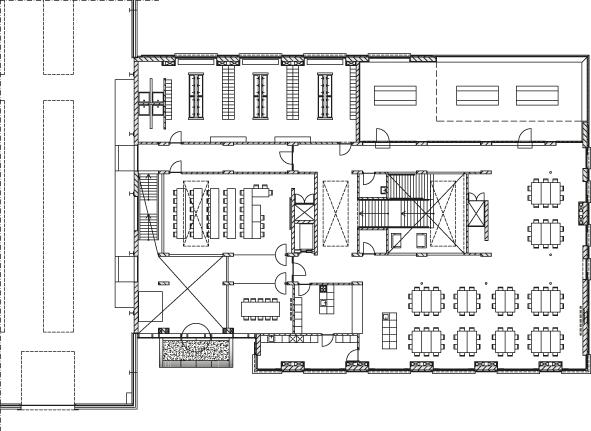

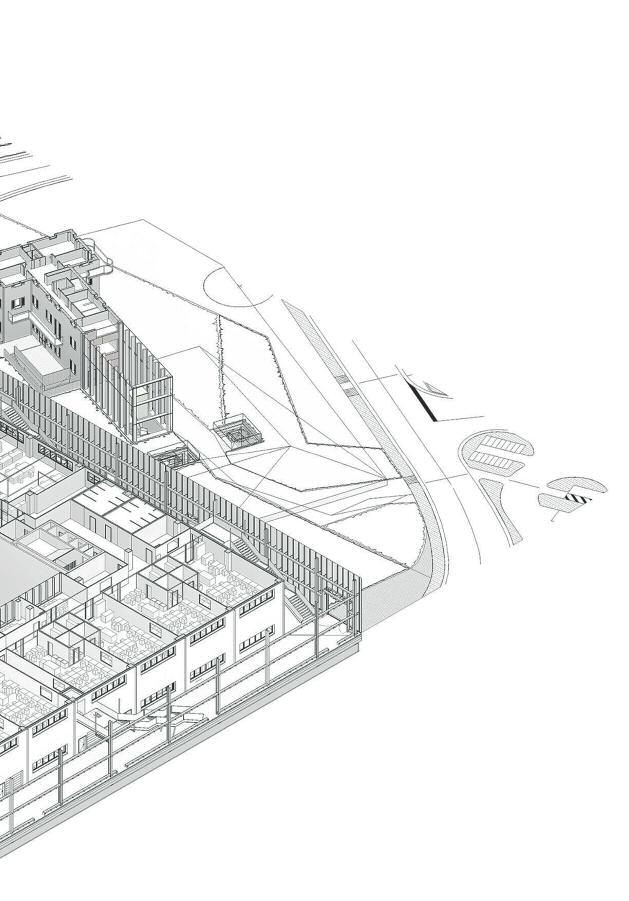

Uffici della Geelen Counterflow, Haelen (NL)

Outstanding è infatti la valutazione ricevuta dallo standard BREEAM, con il punteggio di 99,94%, per i nuovi uffici della ditta Geelen Counterflow, produttrice di essiccatori e refrigeratori per l’industria alimentare. I motivi di tale valutazione? Innanzitutto una struttura in legno massiccio proveniente da boschi gestiti in modo sostenibile della Foresta Nera ma anche un’impiantistica all’avanguardia che sfrutta solo risorse rinnovabili. Scelte progettuali che hanno consentito, inoltre, alla ditta olandese di vincere l’edizione 2017 dei BREEAM Award nella categoria Nuovi Uffici.

Geelen Counterflow, un’azienda a conduzione famigliare fondata nel 1980 a Haelen, nei Paesi bassi, è nota per produrre essiccatori e refrigeratori per l’industria alimentare, sia umana che animale; tutti i reparti della ditta, dalla Ricerca&Sviluppo, all’ingegnerizzazione dei prodotti, alla produzione e assemblaggio degli stessi hanno luogo a Haelen e molti dei macchinari qui prodotti vengono esportati, soprattutto fuori Europa. Gli essiccatori e i refrigeratori controcorrente della Geelen Counterflow risultano, infatti, essere energeticamente più efficienti rispetto ad altre tecnologie attualmente utilizzate oltre a essere noti per i loro design ‘igienici’, facili da pulire e da ispezionare.

Questa premessa sulla tipologia dei prodotti della Geelen non è stata fatta a caso, perché proprio il loro impegno nel realizzare essiccatori e refrigeratori di qualità ha portato l’azienda stessa ad ampliare la propria produzione costruendo, da un lato, la sede che oggi può vantare il più alto punteggio mai raggiunto dello standard BREEAM nella categoria Nuovi Uffici, dall’altro a impegnarsi ulteriormente nello sviluppo dei prodotti, affinché siano sempre più prestanti e più

indipendenti da energie fossili

Il sito originale consisteva di oltre 10 000 m2 di officine produttive e circa 650 m2 di uffici Avendo visto negli anni una crescita costante, si decise di costruire un nuovo edificio per gli uffici che fosse altamente efficiente e contemporaneamente organizzato verso l’aumento che ci si aspetta della forza lavoro nei prossimi 10 anni. Il nuovo edificio ospita oggi 50 postazioni di lavoro e include facilities per i 90 lavoratori del reparto amministrativo della Geelen. Si tratta di un edificio che ospita in maniera efficiente i processi di lavoro, cercando, inoltre, di massimizzare l’interazione tra i dipendenti, comprendendo funzioni come reception, sale riunioni, sale per la stampa, lavanderie e un patio coperto accessibile dalla caffetteria, ripostiglio e spogliatoio per il personale del laboratorio. Le collocazioni in pianta di queste diverse funzioni sono state decise sulla base della logistica del flusso di lavoro, prendendo in considerazione il traffico del personale da e verso le officine di produzione adiacenti.

La nuova sede della Geelen Counterflow è considerato, a oggi, l’ufficio più sostenibile del mondo,

Progetto e certificazione BREEAM

Architecten en Bouwmeesters, Herten-Roermond (NL)

Struttura in legno, statica Rombach Bauholz und Abbund GmbH, Oberharmersbach (D)

Direzione dei lavori

Wagemans Bouwadviezen & Bouwmanagement BV, Sittard (NL)

Impiantistica

Dubourgraaf, Goes (NL)

Ecologia Laneco, Ede (NL)

Lavori 2014-2015

Superficie lorda 2 800 m2

Superficie verde 1 800 m2

Certificazione

BREEAM Outstanding; punteggio: 99,94%

avendo ottenuto un punteggio del 99,94% e il rating di outstandig (eccellente) secondo il sistema internazionale BREEAM, in grado di rendere misurabili le prestazioni di sostenibilità e assicurare che l’edificio sia valutato oggettivamente

Applicando il sistema BREEAM, il team di progetto ha potuto utilizzare uno strumento che ha contribuito al processo decisionale delle varie fasi, con la garanzia di avere creato un ambiente di lavoro confortevole e sano per i dipendenti

A sinistra, la facciata sud dei nuovi uffici della Geelen Counterflow, con le grandi vetrate che affacciano sul giardino.

Sotto, uno scorcio degli ambienti interni di collegamento e la grande parete verde che purifica l’aria indoor

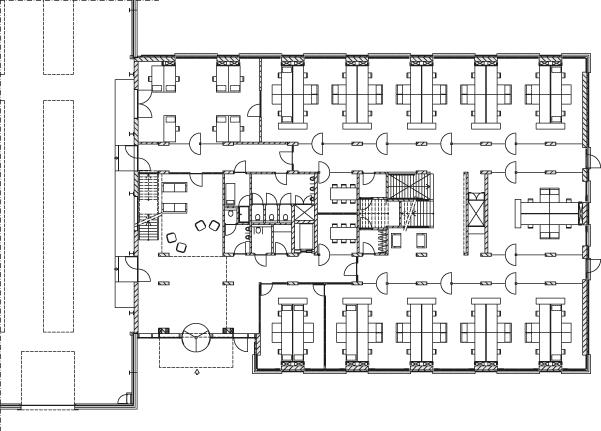

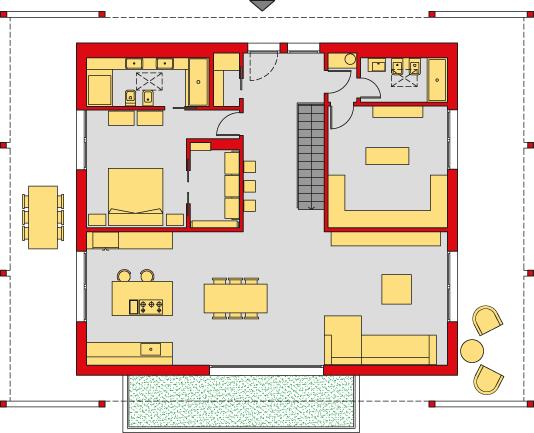

piano primo

piano terra

È stata condotta un’analisi costi-benefici per i vari elementi rilevanti della costruzione (costi di costruzione, di manutenzione ed energia) Un aspetto importante emerso riguarda gli effetti “indiretti” dei benefici, come la riduzione dell’assenza di malattia dovuta a un più sano ambiente di lavoro grazie a un clima indoor ideale Per ottenere i migliori risultati possibili, tutti i componenti dell’edificio sono stati valutati sulla base dell’analisi del costo del ciclo di vita (LCA)

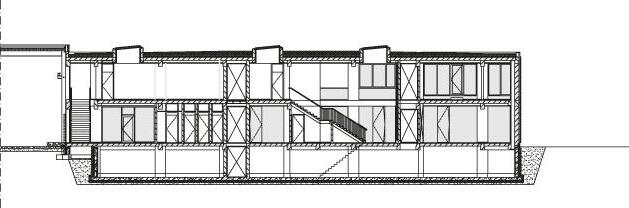

sezione longitudinale

sezione trasversale

Consumo energetico per riscaldamento 14 kWh/m2a

Tenuta all’aria

n50 = 0,46 h-1

Energia primaria

63 kWh/m2a

Emissioni evitate di CO2

2 400 kg/anno

Parete esterna

U = 0,25 W/m2K

Copertura

U = 0,09 W/m2K

Superfici trasparenti

Uw = 0,90 W/m2K

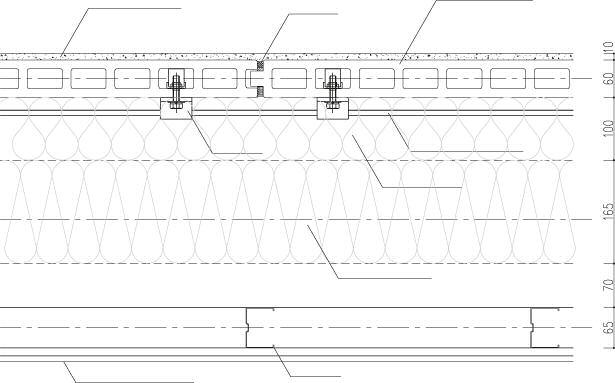

La struttura portante degli uffici è costituita da elementi in legno massiccio costituiti da travi e tavole di legno di conifera, collegate tra di loro in forma trasversale (orizzontale e diagonale) con viti di legno di faggio da 20 mm (circa 15 per m2), senza colla. Tutto il legname impiegato proviene dalla Foresta Nera (D). Tutti gli elementi sono posati sulla struttura del seminterrato, costituito da elementi in calcestruzzo prefabbricati in cui è stata utilizzata una percentuale (almeno il 20%) di granuli di cemento riciclato. Nel processo di produzione degli elementi portanti, le tavole di legno che compongono gli strati sono disposte in modo trasversale e diagonale sul tavolo di montaggio. Vengono quindi fresate le filettature interne nelle tavole, in cui vengono successivamente av vitate le viti di faggio. Le diverse umidità dei due legni (quello di conifera e quello di faggio) forniscono un importante fattore di stabilizzazione. Infatti, mentre le viti in legno massic-

cio hanno un contenuto di umidità del 6-8%, gli elementi della parete hanno un contenuto residuo di umidità del 12-13%, pertanto, a causa del bilanciamento dell’umidità, la vite – più dura – assorbe umidità dalla parete, allargandosi. Questo crea un’adesione stabile nell’elemento in legno massiccio, impedendo che si creino fessure di restringimento. L’intero involucro del nuovo edificio è composto in totale da 229 elementi parietali e 265 elementi di solaio, con altezze di 2,60 m al piano terra terreno e al primo piano.

La dimensione dell’elemento di parete più grande è di 7,63x0,35x2,85 m, con un peso di 3,2 tonnellate, mentre il più grande elemento di solaio misura

5,18x0,25x2,85 m e pesa 1,7 tonnellate. Il collegamento degli elementi a parete e di quelli a solaio l’uno con l’altro è stato eseguito con viti filettate delle dimensioni di max. 8x330 mm (soffitti) e max. 10x480 mm (pareti), av vitate trasversalmente e in coppia..

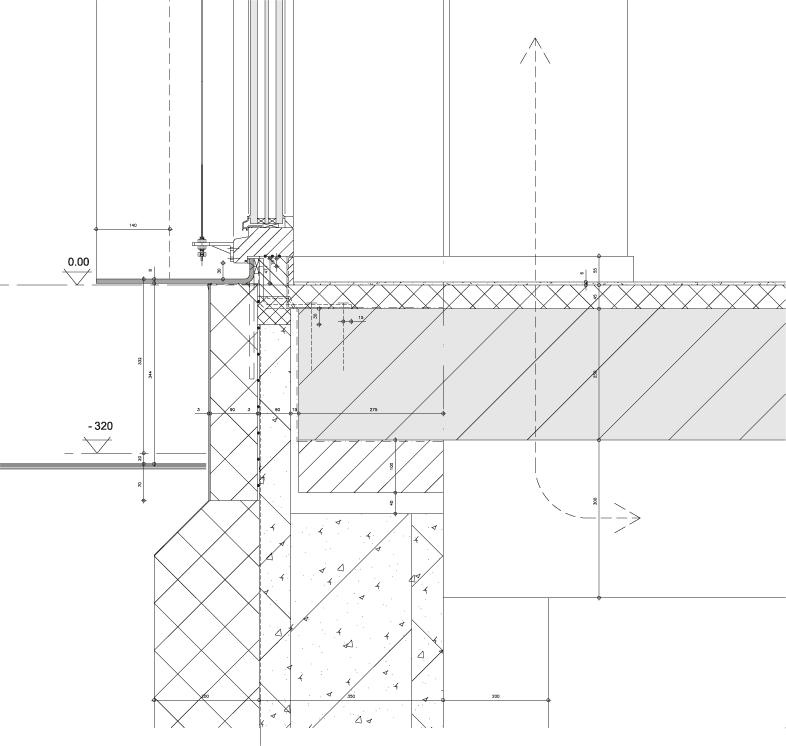

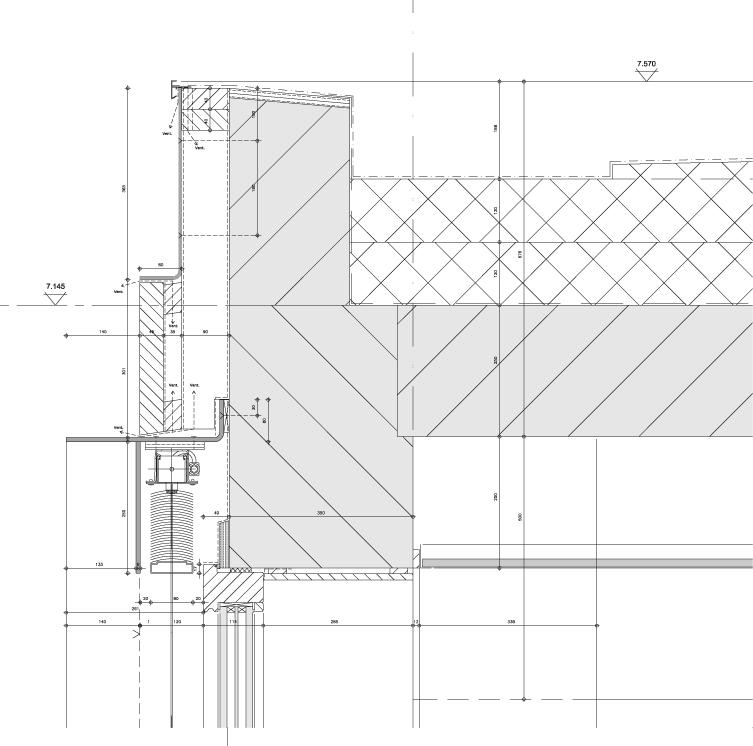

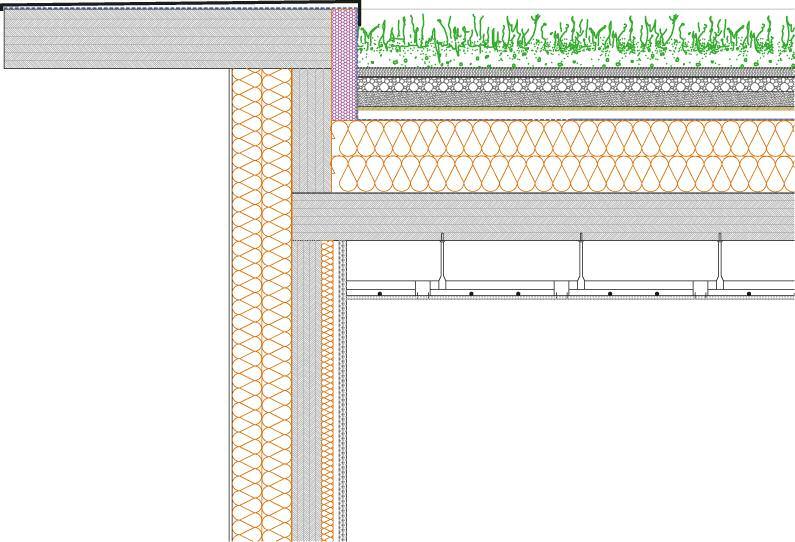

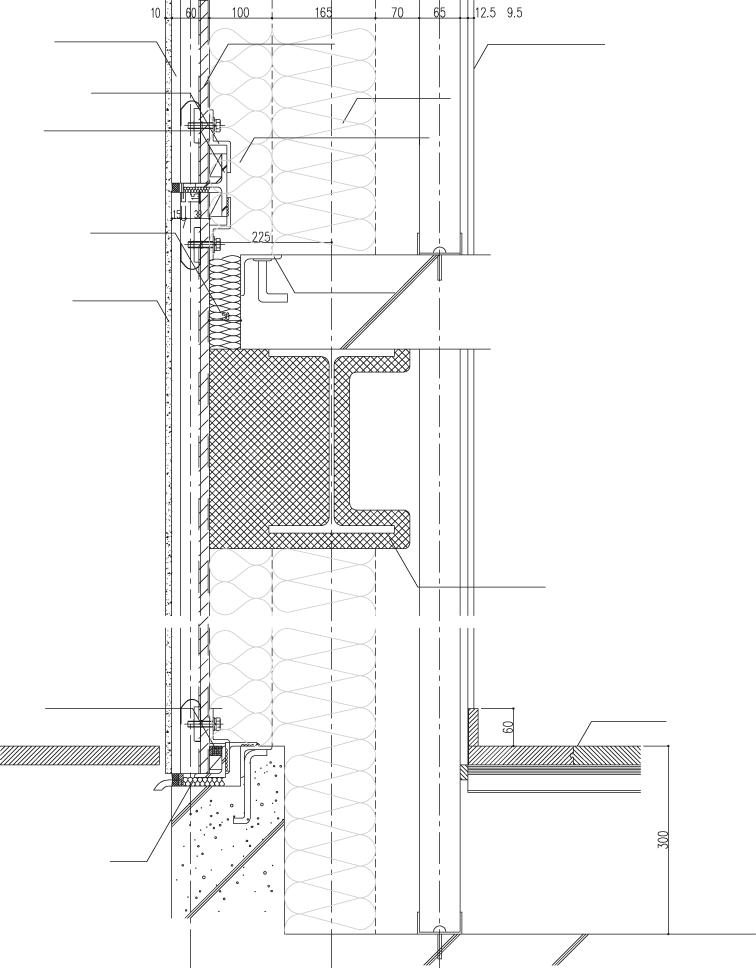

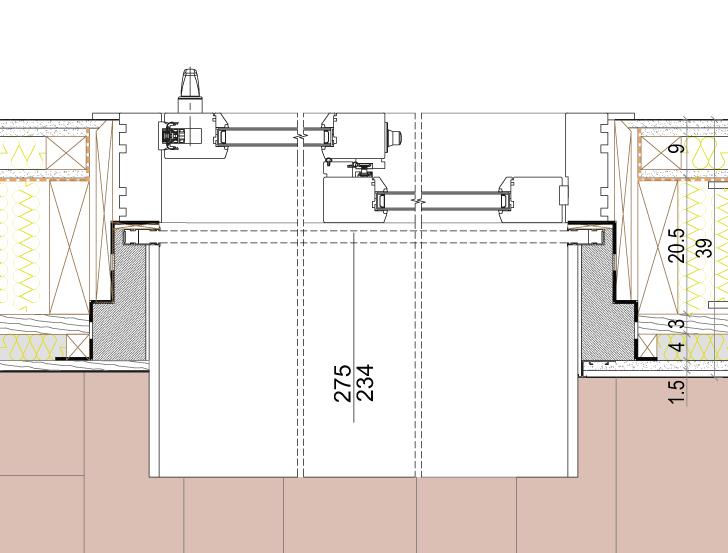

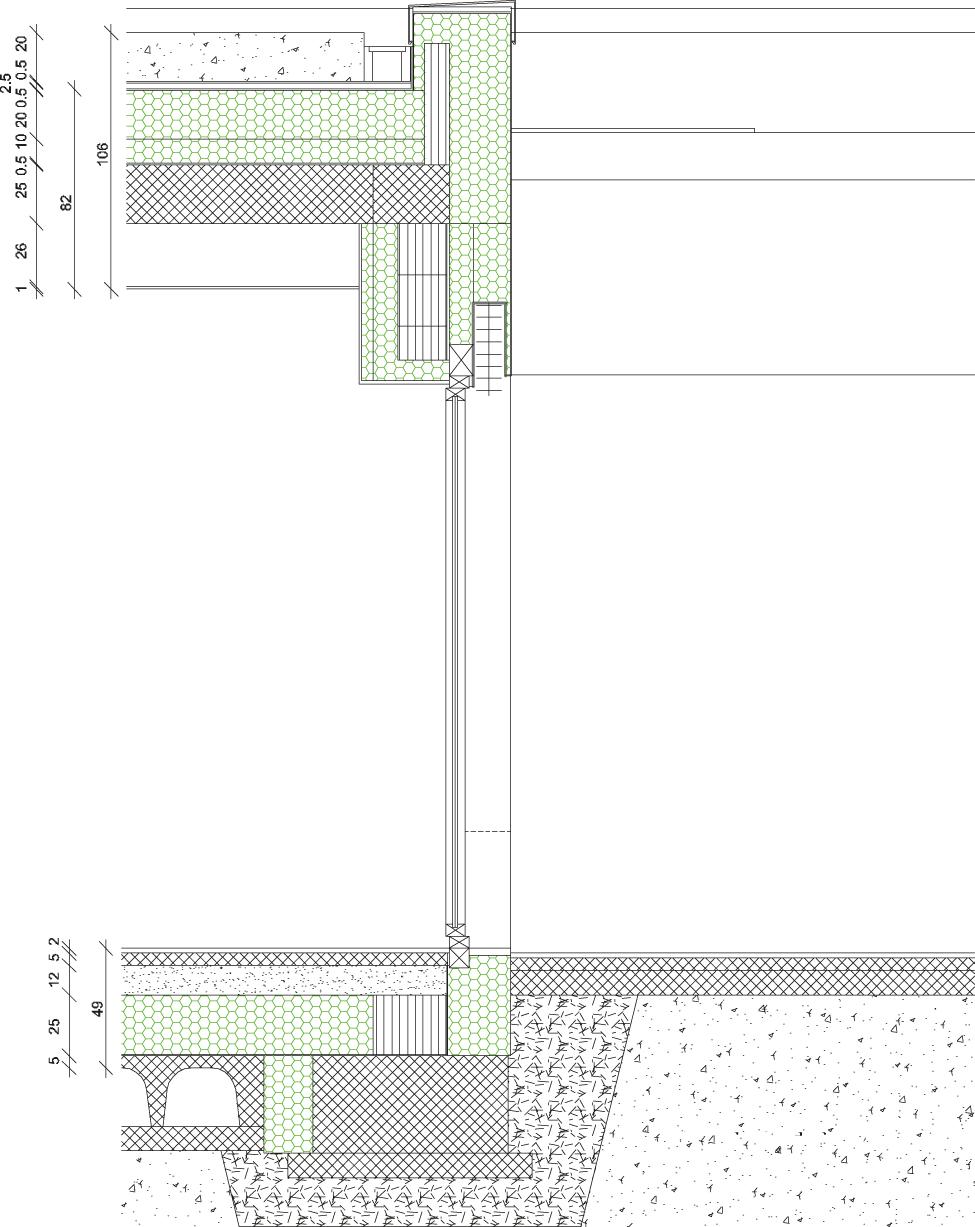

Piano interrato/solaio piano terra:

1 triplo vetro

2 controparete per passaggio tubi e canali di installazioni

3 pannello in legno di chiusura laterale

4 zoccolo in legno (12x55 mm)

5 finitura del pavimento

6 pannello in gessofibra sottopavimento

7 nastro adesivo sigillante

8 serramento in legno

9 telaio della finestra: lamiera d’acciaio rivestita (300x47x8 mm)

10 isolamento in lana minerale

11 pannello sandwich coibente, con lamina d’acciaio (3 mm) anteriore rivestita, incollato (93 mm)

12 membrana EPDM

13 parete esterna continua cava in cemento

14 solaio in legno massiccio

15 trave di banchina

16 trave di legno a supporto del solaio

17 isolamento (200 mm)

18 riempimento in cls

19 pilastro in legno

pareti esterne

Le finestre e le aperture delle porte, così come i fori e gli alloggiamenti per il montaggio delle installazioni impiantistiche, vengono eseguiti già in fabbrica In questa immagine, la posa di una parete interna, di spessore minore rispetto a quelle

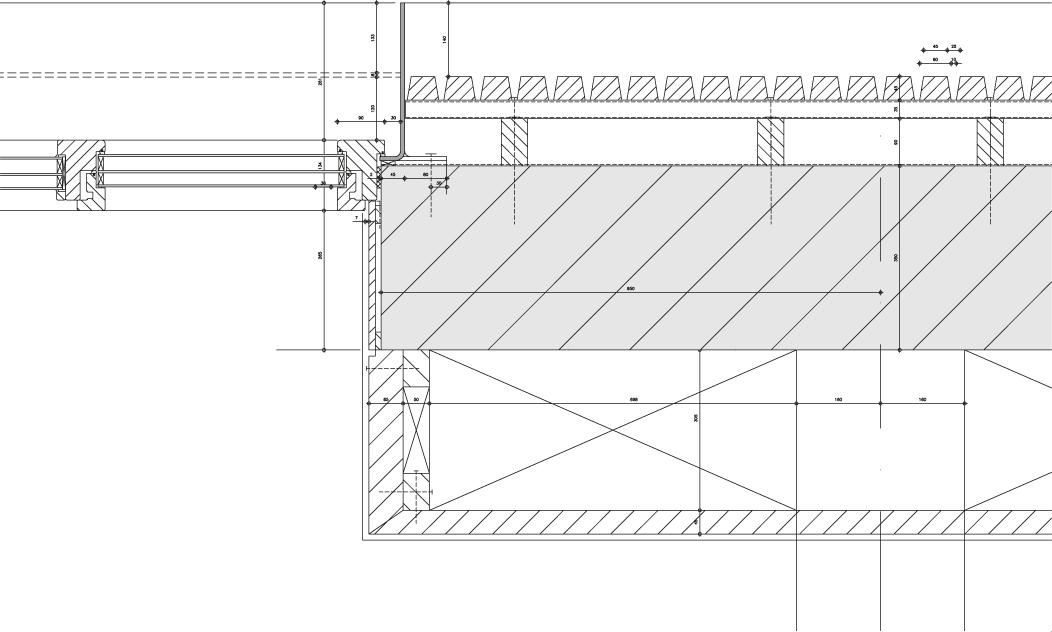

Copertura:

1 copertura

2 barriera al vapore

3 rivestimento del tetto in alluminio verniciato

4 elemento di compensato impermeabile (18 mm)

6 lamiera d’acciaio rivestita (365x80x6 mm)

7 membrana impermeabile all’acqua ma permeabile al vapore

8 cordolo di copertura in legno massiccio

9 isolamento in pendenza (min 250 mm)

10 montanti in legno (90x50 mm)

11 elementi verticali in legno aperti della facciata (ca. 60x35 mm)

12 listelli orizzontali di legno (60x35 mm)

14 telaio della finestra: lamiera d’acciaio rivestita (300x80x8 mm)

15 protezione solare: veneziane orizzontali regolabili

16 trave in legno massiccio

17 elemento d’acciaio rivestito, a protezione delle veneziane, saldato nel telaio

19 serramento in legno

21 triplo vetro

22 pannello in legno di chiusura laterale

Solaio 1° P

2 triplo vetro

3 controparete per passaggio tubi e canali di installazioni

4 pannello in legno di chiusura laterale

5 zoccolo in legno 12x55 mm

6 finitura del pavimento

7 pannello in gessofibra sottopavimento

9 serramento in legno

10 telaio della finestra: lamiera d’acciaio rivestita (300x47x8 mm)

11 membrana impermeabile all’acqua ma permeabile al vapore

13 elementi verticali in legno aperti della facciata (ca 60x35 mm)

14 listelli orizzontali di legno (60x35 mm)

15 telaio della finestra: lamiera d’acciaio rivestita (300x80x8 mm)

16 protezione solare: veneziane orizzontali regolabili

17 trave in legno massiccio

18 elemento d’acciaio rivestito, a protezione delle veneziane

I pannelli utilizzati per le pareti esterne sono resistenti agli eventi atmosferici grazie a un rivestimento in legno Accoya, mentre le pareti e le colonne all’interno dell’edificio sono protette dalle radiazioni UV con olio di lino. Le zone umide dell’edificio, come cucina e servizi igienici, sono rivestite con piastrelle.

La parete tipo esterna, dello spessore di 35 cm, presenta già da sola un elevato valore di isolamento termico tanto che non si è reso necessario un ulteriore isolamento, presente solo sulla copertura.

Gli elementi prefabbricati sono stati assemblati sul sito, con tutti i vantaggi che questa metodologia costruttiva comporta: effetti positivi sui costi, sulla qualità e sulla flessibilità futura degli ambienti.

All’intradosso di gran parte dei solai è stato posato un

controsoffitto, al di sotto del quale sono stati integrati l’illuminazione, le tubature della ventilazione e altre cablature impiantistiche, nascondendole dunque alla vista. Il controsoffitto offre anche un buon assorbimento acustico.

Per garantire la flessibilità degli spazi, la struttura in legno contiene il minor numero possibile di componenti. Le colonne impiantistiche sono incluse in apposite contropareti aderenti alle pareti esterne mentre i due vani impiantistici principali si trovano nella zona centrale dell’edificio. I condotti dei cavi sono collocati, oltre che nei controsoffitti sospesi, anche nei pavimenti in legno. Tutti gli elementi non strutturali, come le pareti interne e le facciate, sono state assemblate separatamente dagli elementi di legno portanti.

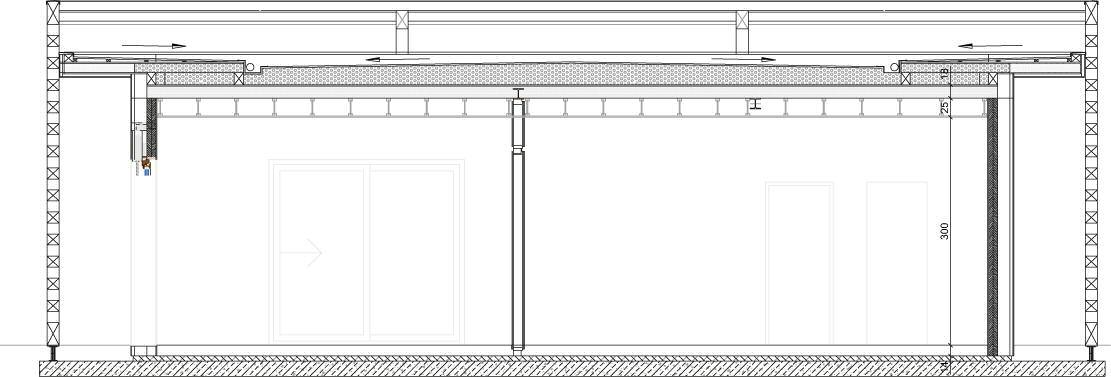

1 striscia in neoprene

2 telaio della finestra: lamiera d’acciaio rivestita (300x47x8 mm)

3 serramento in legno

4 triplo vetro

6 nastro adesivo sigillante

7 pannello in legno di chiusura laterale

sezione orizzontale della parete

Parete esterna, dall’esterno:

Nella pagina a sinistra, un dettaglio della zona più interna degli uffici Il legno è rimasto sempre a vista ed è stato trattato con il solo olio di lino

Per assicurare un ambiente di lavoro piacevole, il nuovo edificio offre sufficiente luce naturale, viste piacevoli e comfort acustico

Inoltre, il fatto che le tavole che compongono pareti e solai siano collegate tra di loro con chiodi in legno di faggio, senza impiego di colla o metallo, evita ai dipendenti di essere esposti a emissioni chimiche nocive provenienti da componenti adesivi volatili

- elementi verticali in legno aperti della facciata (ca 60x35 mm)

- membrana impermeabile all’acqua ma permeabile al vapore

- listelli orizzontali di legno (60x35 mm)

- membrana impermeabile all’acqua ma permeabile al vapore

- montanti in legno (90x50 mm)

- membrana impermeabile all’acqua ma permeabile al vapore

- parete in legno massiccio (350 mm)

- controparete per passaggio di tubi e canali per installazioni

- pannelli in legno a chiusura della controparete

- struttura portante/pannello in legno a vista

In questa immagine sono ben evidenti le pareti portanti esterne da 35 cm

Gli obiettivi di sostenibilità che si era prefissata la committenza per il nuovo edificio erano molto alti e includevano elevati valori di isolamento termico, una costruzione a tenuta d’aria e un design privo di ponti termici a fronte però della presenza di grandi aperture che consentissero alla luce diurna di raggiungere anche gli ambienti più interni dell’edificio A questo scopo, 3 lucernari sul tetto offrono illuminazione naturale al centro dell’edificio, riducendo al minimo la necessità di luce artificiale benché questa sia totalmente a LED e controllata da sensori di presenza e diurni

Poiché i sistemi di riscaldamento e di ventilazione

sono guidati dalla domanda, non viene sprecata energia che viene comunque generata in loco sfruttando l’energia solare senza alcun ricorso a fonti combustibili fossili

I materiali utilizzati nella costruzione, da quelli strutturali a quelli di finitura, si basano, ove possibile, sul principio “Cradle to Cradle”; essi sono dunque costituiti da materie prime non dannose per l’ambiente e

sono riciclabili alla fine della loro vita

Il sistema di costruzione in legno massiccio è stato decisivo in termini di prestazioni di sostenibilità dell’intero edificio Gli alberi utilizzati per realizzare pareti e solai sono stati raccolti in modo sostenibile, certificati PEFC, e hanno assorbito la CO2 attraverso la fotosintesi fino a quando non sono stati convertiti nei pannelli di legno con una conseguente, notevole impronta di CO2 negativa Nello specifico, i 1 200 m3 di legno utilizzato rappresentano un’impronta negativa di CO2 di 2400 tonnellate

Per limitare eventuali, potenziali danni agli ecosistemi durante la costruzione, è stato condotto un ‘sondaggio ecologico’ attorno alla sede dell’edificio con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto negativo delle attività costruttive e ridurle ove necessario In base a tale sondaggio sono state adottate varie misure ecologiche che includono box per pipistrelli, box per i nidi degli uccelli, hotel per insetti (insect hotels), piscine naturali e flora vegetale autoctona integrata nel paesaggio

La “parete verde” al centro del nuovo edifici produce ossigeno, purificando gli interni, e funge da simbolo dell’ecologicità dell’intera costruzione

1. Costruzione passiva con un involucro in legno massiccio.

- pareti, solai e colonne in legno massiccio senza colla ma collegati con viti di legno

- 1 200 m3 di legno di abete rosso;

CO2 footprint: - 2.400 ton; certificato PEFC

- massa termica 120 Wh/Km2

- valore dell’isolamento della parete: Rc = 4,4 m2K/W (35 cm di spessore); Rc tetto = 10,8 m2K/W

2. Grandi aperture e lucernari

- ridotto consumo energetico per illuminazione

- riscaldamento passivo

- telai dei serramenti costruiti con legno sostenibile FSC di Accoya con triplo vetro Uw = 0,90 W/m2K

- brise-soleil automatici, regolati attraverso il sistema di aria condizionata

3 Materiali riciclabili:

- coperture vegetali, biodegradabili

- moquette, pavimenti in gomma, piastrelle, soffitti e vetro cradle-to-cradle riciclabili

4 Sistema di condizionamento dell’aria:

- totalmente controllato in base al carico di CO2, a seconda della domanda di riscaldamento e di raffrescamento per ogni stanza

- tecnologia BOT (Bauer Optimising Technology) crea un ambiente indoor senza fastidiose correnti e assicura un’efficienza energetica ottimale

- scambiatore di calore rotativo per recuperare calore e umidità

- 5,200 m2/h capacità di ventilazione

- rifornimento di aria fresca basata su 445 ppm di CO2 esterni e < 800 ppm negli uffici

- efficienza termica del 78%

5 Illuminazione:

- LED, tramite sensori di movimento e di luce diurna

6 Parete verde:

- converte la CO2 degli impiegati in ossigeno

7 Calore geotermico:

- 8 sonde geotermiche profonde 112 m forniscono riscaldamento e raffrescamento passivi

- pompe di calore da 17,3 + 9,6 kW forniscono riscaldamento e raffrescamento attivo

8 Collettori solari:

- 23 m2 per ACS e riscaldamento durante la primavera e l’autunno

9 Pannelli solari FV:

- posizionati sul tetto con orientamento est-ovest

- 334 pannelli x 327 Wp; 90 000 kWh all’anno

10 Giardino “ecologico”:

- stagno naturale per anfibi

- box per pipistrelli, hotel per insetti e box per nidi di uccelli in un ambiente naturale

ACQUA:

- 10 000 l di acqua piovana sono raccolti per gli sciacquoni dei wc e per la parete verde

- gabinetti senz’acqua

- misurazioni dell’acqua con rilevazione delle perdite e valvole di zona regolate dalla presenza

Per stimolare l’interazione tra personale amministrativo e personale della produzione, la distinzione tra ufficio e officina viene ridotta al minimo nella progettazione dell’edificio

Tutto il personale e gli ospiti accedono all’edificio tramite il suo ingresso principale

La progettazione del nuovo edificio è stata sviluppata e seguita internamente senza un appaltatore principale La Geelen Counterflow ha selezionato e gestito un team di progettazione composto da diversi esperti nei settori dell’architettura, degli impianti tecnici e della gestione dei progetti Gli architetti dello studio Architecten en Bouwmeesters erano anche BREEAM Expert Nella fase concettuale, gli architetti hanno iniziato con un programma funzionale e spaziale in accordo con i requisiti richiesti dalla committenza, che ha indicato gli obiettivi e i punti di partenza In una seconda fase, questi requisiti preliminari sono stati convertiti in “requisiti dettagliati di prestazioni” che sono serviti come base per il successivo processo di progettazione, durante il quale è stato seguito un approccio basato sul concetto “Trias Energetica”, sostenuto dalla convinzione che, per ragioni ecologiche ed economiche, sia necessario ridurre al minimo l’utilizzo dell’energia e quindi venga si fornisca per prima cosa energia da fonti rinnovabili

L’attenzione particolare all’isolamento, alla massa termica, ai ponti termici, alla tenuta all’aria e alla luce naturale hanno, quindi, contribuito a ridurre ulteriormente l’uso dell’energia necessaria per il funzionamento dell’edificio

Il processo di progettazione è durato 3 anni e le attività di tutti i subappaltatori, ingaggiati in maniera diretta, sono state coordinate da un responsabile di costruzione, assunto specificamente per questo progetto. Ciò ha facilitato il miglioramento continuo durante tutto il processo per massimizzare l’utilizzo del know-how e dell’esperienza dei vari subfornitori. Questo tipo di approccio ha prodotto risultati migliori del previsto, come l’eccedenza del 50% di energia pulita, un punteggio di BREEAM del 99,94% e il completamento del progetto entro i limiti di tempo e di budget, con un costo finale pari a quello delle pratiche costruttive tradizionali.

Il principio del Cradle-to-Cradle – C2C

Spiegato e approfondito per la prima volta nel 2002 dall’architetto William McDonough e dal chimico Michael Braungart nel loro libro intitolato Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, il principio ‘dalla-culla-alla-culla’ rappresenta la visione di un ciclo continuo di utilizzo e riutilizzo di materiali senza produzione di rifiuti Tale principio è diventato ormai parte integrante di un’economia che voglia definirsi circolare ed è, in generale, un criterio per valutare l’impatto ambientale, ed eventualmente riprogettare, l’intero ciclo di vita di prodotti e sistemi. Si tratta di un modello che non è limitato all’ambito industriale e/o manifatturiero ma che può essere applicato a diversi aspetti della civiltà umana, dagli ambienti urbani agli edifici, dall’economia ai sistemi sociali McDonough e Braungart sono anche i fondatori di un istituto che certifica prodotti e sistemi in base al principio da loro delineato

I Paesi Bassi, in effetti, non sono avulsi da questo concetto poiché è stata proprio una cittadina olandese, Venlo, nella regione del Limburgo, per prima al mondo ad applicare i principi del Cradle-to-Cradle nella sua gestione

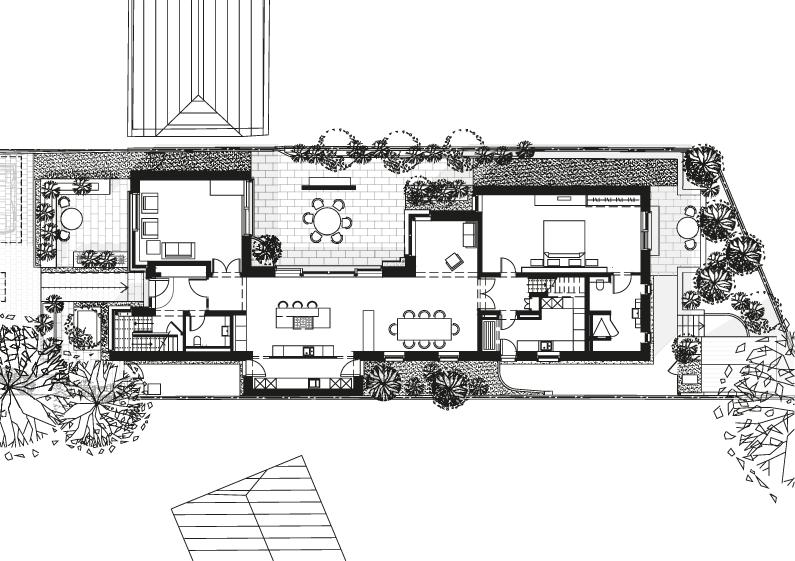

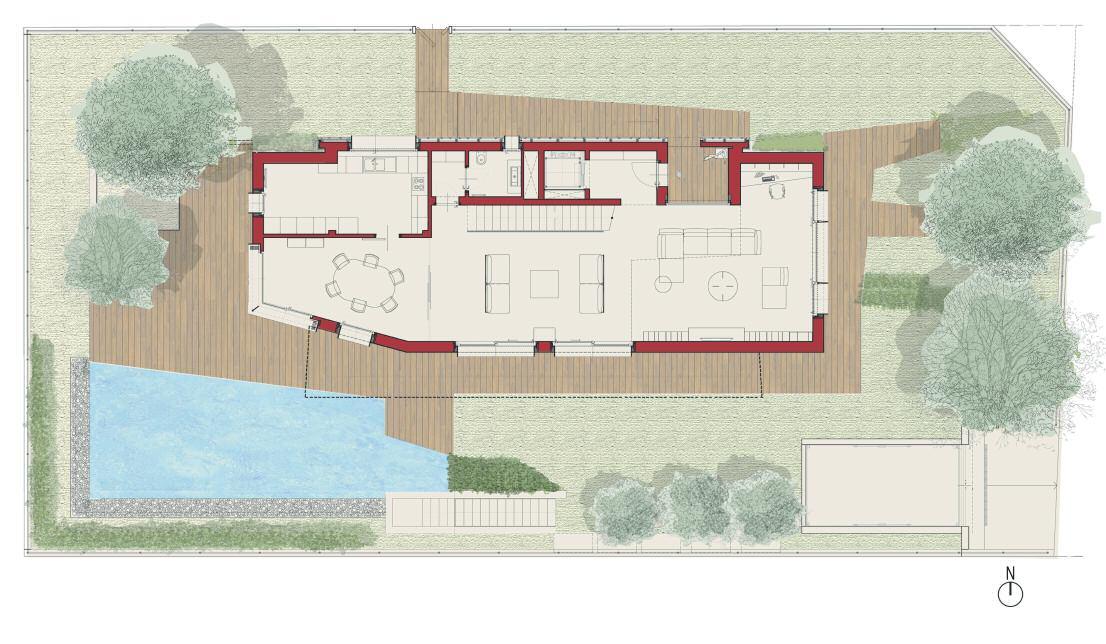

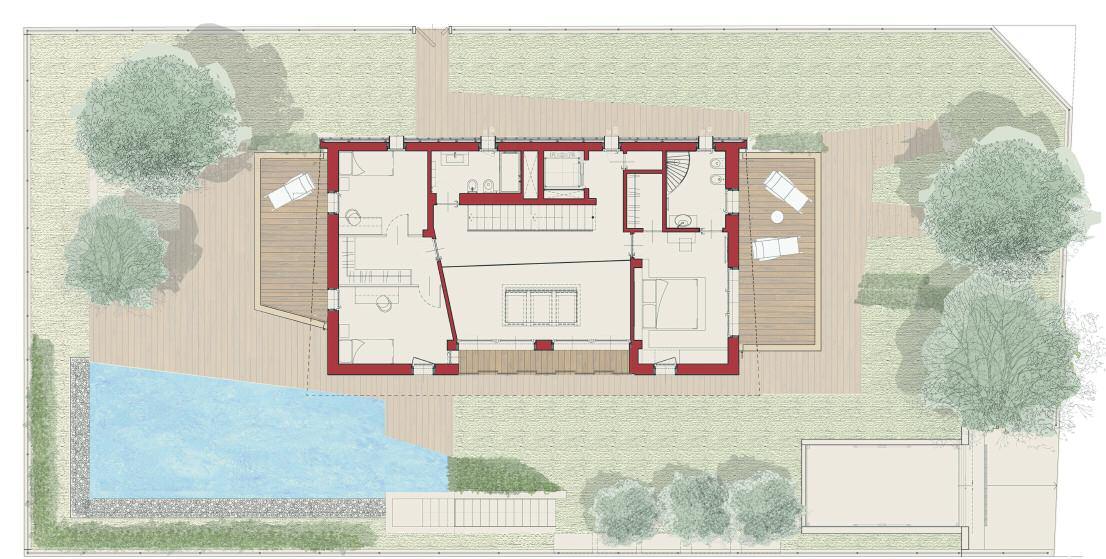

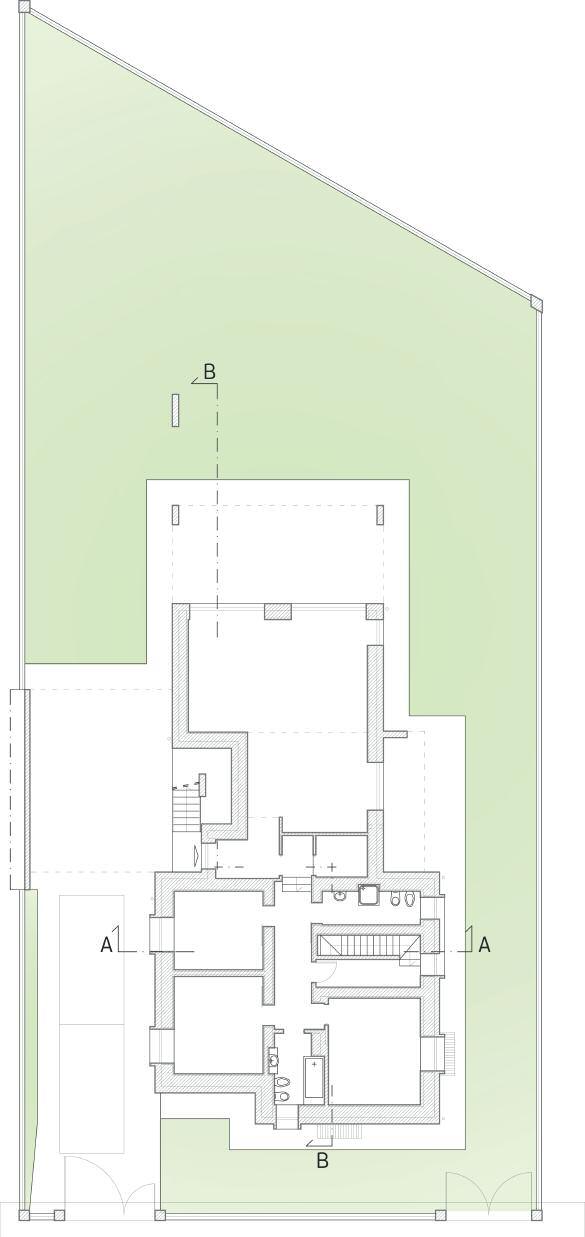

Villa, Monopoli (BA)

Costruire per l’uomo e per l’ambiente è l’obiettivo cardine che ha guidato i progettisti nella pianificazione di questa villa al fine di raggiungere elevati livelli di comfort abitativo e di risparmio energetico. La sinergia progettuale tra tutte le figure professionali ha portato alla realizzazione di un edificio altamente sostenibile in un contesto – quello mediterraneo – che richiede più energia per raffrescare che per riscaldare.

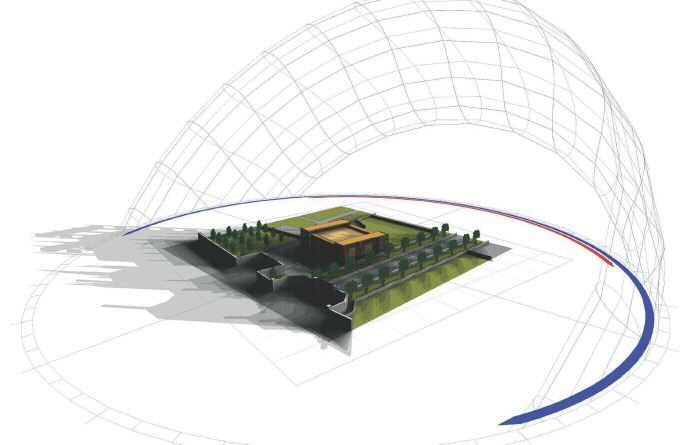

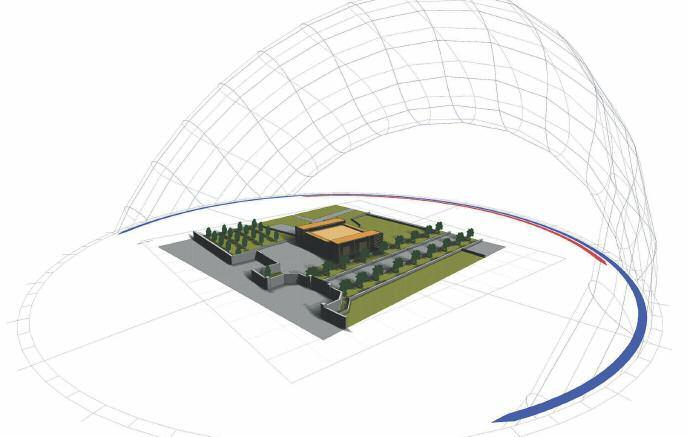

La necessità di accompagnare con un’azione concreta un più corretto ed equilibrato costruire sul territorio in funzione dell’uomo e dell’ambiente è stato lo spunto per realizzare una villa che garantisse un elevato comfort, senza tuttavia consumare grandi quantità di energia, e che si adattasse alle condizioni climatiche tipiche dell’area mediterranea, rispondendo al contempo agli standard di Casa Passiva e ai requisiti del Protocollo Itaca della Regione Puglia L’edificio scaturisce da una vecchia volumetria fatiscente interamente demolita, ricostruita e delocalizzata su un lotto semiperiferico dalla forma regolare già lottizzato, caratteristica quest’ultima che ha consentito di evitare impatti ambientali dovuti alla realizzazione di nuovi allacciamenti Il volume, il cui rapporto S/ V è abbastanza favorevole (0,84) è stato allineato secondo l’asse nord-sud con le aperture che si aprono in prevalenza a est, sud e ovest al fine di usufruire al meglio della disponibilità della luce naturale, poiché essa influisce notevolmente sul comportamento termico dell’edificio e rappresenta una delle componenti fondamentali per determinare la sensazione di benessere fisico generale Il fabbricato è com-

posto da un piano fuori terra e uno interrato con ampie zone esterne attrezzate con spazio vasca idromassaggio e piscina, oltre alla presenza del giardino, di un frutteto e agrumeto e degli alberi ornamentali opportunamente collocati per schermare o lasciar passare gli apporti solari rispettivamente in estate o in inverno, visti i criteri di efficienza energetica e sostenibilità su cui si basa la progettazione

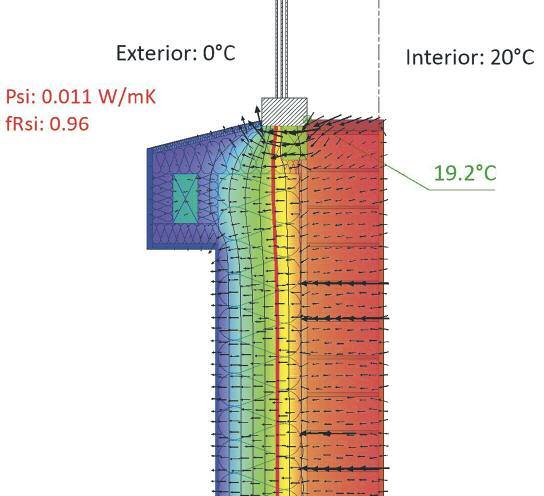

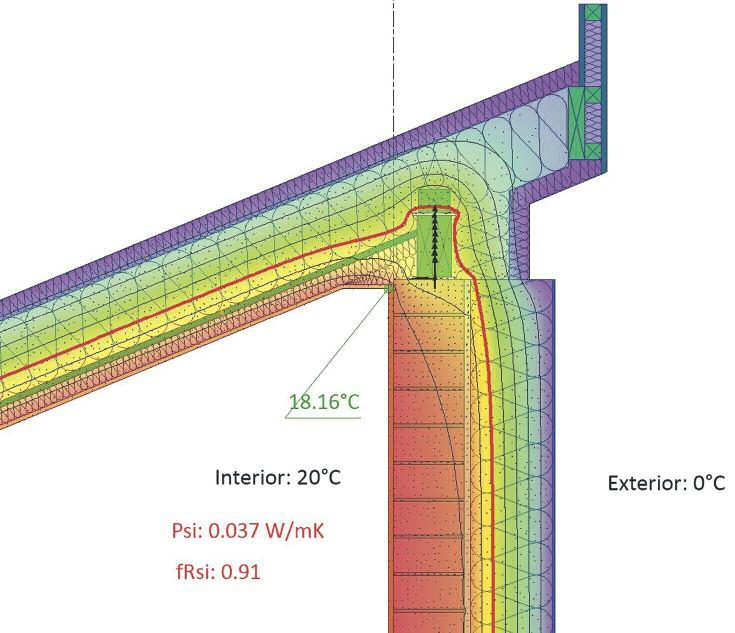

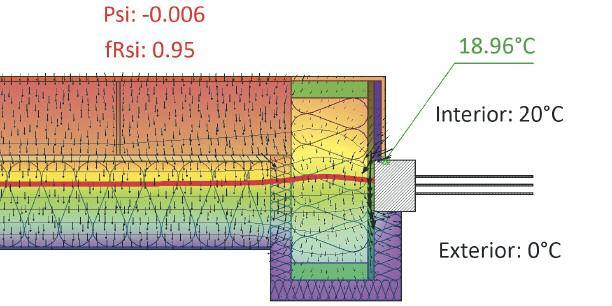

Dopo aver effettuato dunque un’analisi dettagliata della natura del luogo e del contesto urbano in cui è stato inserito l’edificio e considerando i dati climatici locali, si sono definite tutte quelle tecniche e tecnologie che hanno consentito di ottenere un corpo di fabbrica a basso consumo energetico certificato Tale obiettivo è stato reso possibile essenzialmente in virtù dell’utilizzo di attenti accorgimenti progettuali come la coibentazione senza ponti termici, la verifica della perfetta tenuta all’aria, l’isolamento acustico, oltre all’impiego di materiali innovativi ecosostenibili, a una impiantistica adeguata e all’utilizzo di infissi altamente termoisolanti Un design lineare ed essenziale della forma architettonica ha collaborato al raggiungimento di un buon risultato finale sia estetico che funzionale

A ovest la villa presenta un porticato caratterizzato ai lati da due frangisole fissi a lamelle

Progetto e DD LL

arch Francesco Longano con geom Antonella De Marco, Monopoli (BA))

Strutture

ing Michele Solfrizzi, Mola di Bari (BA)

Progetto energetico e sostenibilità ambientale arch tti Salvatore Paterno e Antonio Stragapede, Gravina di Puglia (BA)

Progetto impianti

ing Giuseppe Bitetti, Bari

Appaltatore

Impresa Edile ELLEDILIZIA srl, Monopoli (BA); RUBNER Haus spa, Chienes (BZ)

Superficie fondiaria

2 500 m2

Superficie utile

270 m2

Superficie verde

1 500 m2

Certificazioni

Certificazione APE; ClimAbita; Protocollo ITACA Puglia

A partire da analisi e valutazioni delle prestazioni energetiche e ambientali sulla base dei dati climatici locali, come ad esempio le temperature esterne durante le varie stagioni e l’irraggiamento solare incidente sull’edificio, è stato possibile ridurre la richiesta energetica e le potenze termiche necessarie per la gestione del fabbricato sia in inverno che in estate, contribuendo concretamente anche al contenimento e alla riduzione delle immissioni in atmosfera di gas clima alteranti. Inoltre, tutte le componenti edilizie sono state valutate secondo i valori imposti dalla normativa e sulla base dei parametri di benessere termoacustico e igrometrico dettati dalla fisica edile. L’edificio, per la parte fuori terra, presenta una struttura portante in pannelli massicci di legno, scelta questa non nuova per i progettisti i quali quasi dieci anni fa, sempre a Monopoli, progettarono e costruirono delle case a schiera con il legno, testandone dunque l’utilizzo in clima mediterraneo. L’innovativa struttura, utilizzata sia per la realizzazione dei solai che delle pareti, i cui spessori ridotti hanno portato a un forte beneficio in termini di superficie netta fruibile, si contraddistingue per il legno proveniente da foreste certificate PEFC, sigillo di qualità che garantisce il rispetto di una serie di criteri ecologici in silvicoltura, per le connessioni a incastro (a coda di rondine e a

pettine) e per la mancanza di giunzioni metalliche o di colle Grazie all’elevata ingegnerizzazione del processo produttivo, i montaggi sono stati rapidi e di grande precisione, diminuendo i tempi di costruzione Pertanto la villa con le sue pareti e la copertura in legno, oltre a essere altamente performante dal punto di vista prestazionale, riduce quotidianamente in modo drastico l’isola di calore

Da sottolineare infine alcune ulteriori caratteristiche dell’intera struttura in legno massello, ov vero la capacità igroscopica di regolazione dell’umidità dell’aria in ambiente, il naturale impedimento dell’accumulo di cariche elettromagnetiche e l’adeguata protezione contro gli effetti dell’elettrosmog ad alta frequenza proveniente dall’esterno.

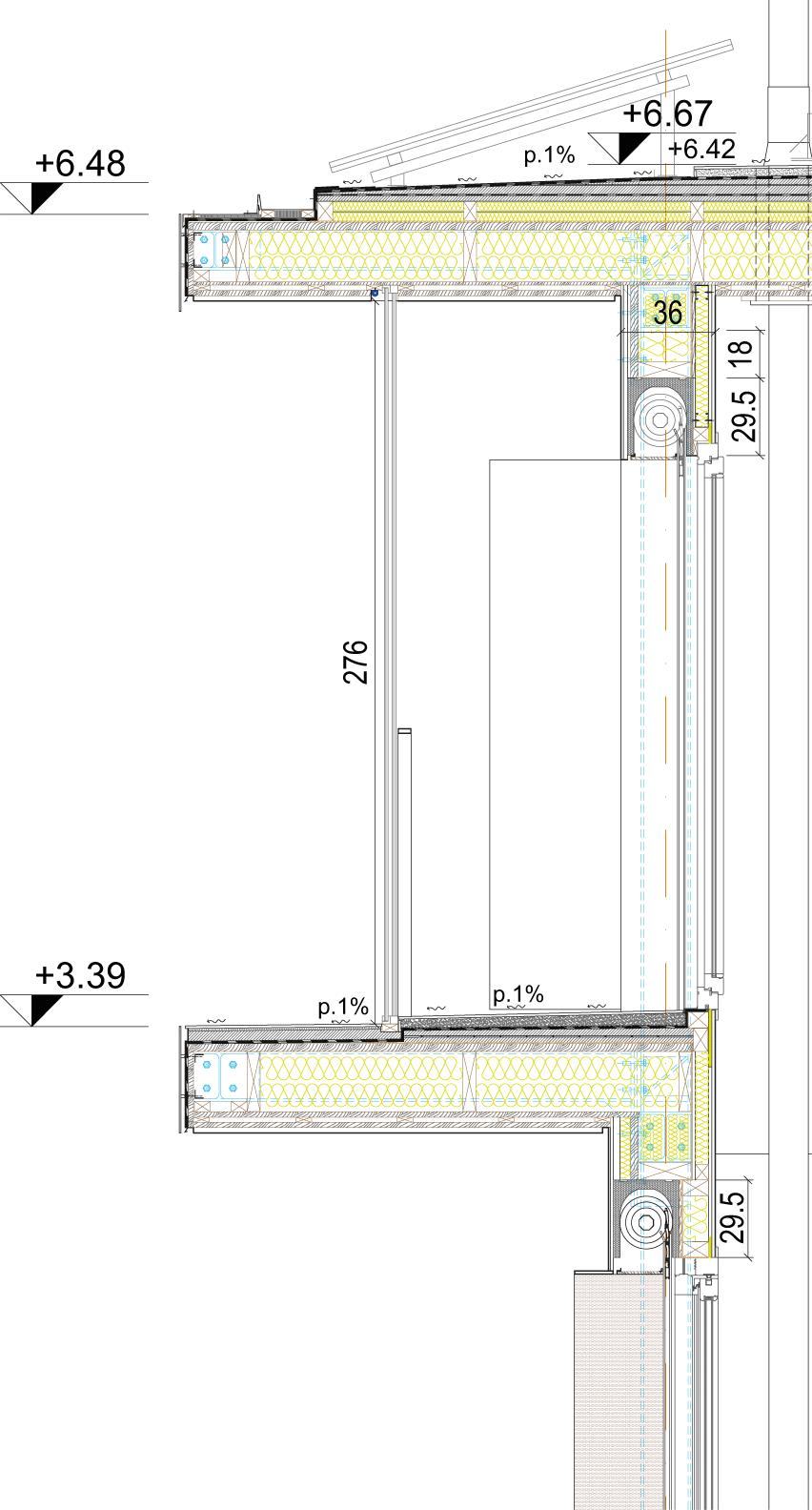

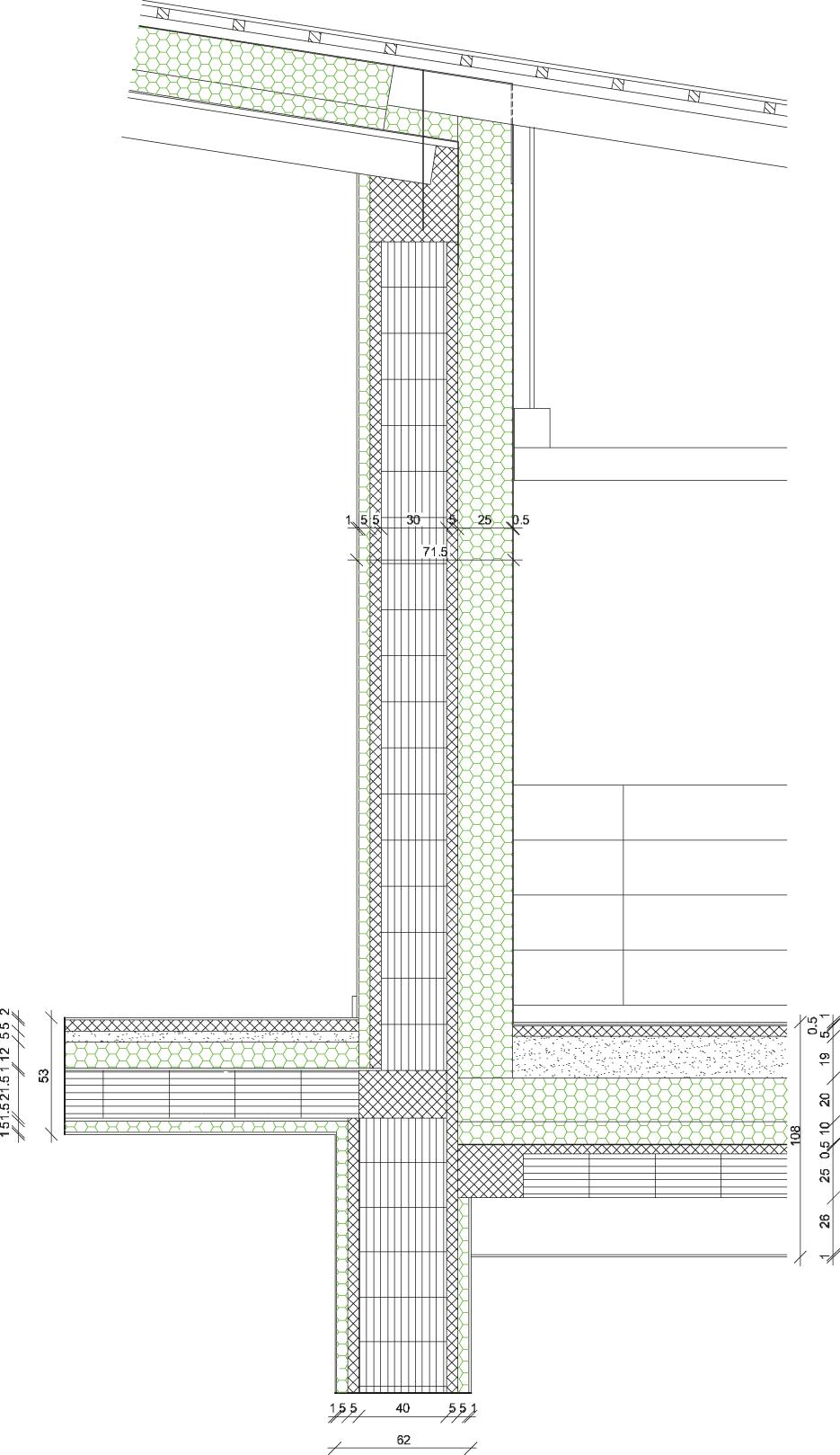

Vediamo ora in dettaglio alcune caratteristiche salienti dell’involucro.

La stratificazione delle pareti perimetrali, isolate con fibra di legno, ha permesso di raggiungere una trasmittanza termica U di 0,16 W/m2K, mentre la copertura presenta una trasmittanza U pari a 0,13 W/m2K. Le chiusure opache sono state iperisolate e a tenuta d’aria; per assicurare infatti un buon isolamento termico, ai materiali isolanti è stato necessario creare una pelle impermeabile all’aria dall’interno e impermeabile al vento dall’esterno. Allo stesso modo i

L’immagine mette in evidenza la copertura che accoglie l’impianto fotovoltaico, mentre sulle tettoie degli elementi schermanti a est e ovest saranno collocati i collettori solari termici

giunti di tenuta tra i telai delle finestre e la struttura garantiscono la continuità all’involucro poiché anche solo una piccola perdita nello strato di tenuta all’aria e al vento può generare notevoli conseguenze in qualsiasi sistema costruttivo

Gli infissi sono a elevata resistenza termica e acustica e sono dotati di schermature ombreggianti esterne mobili a comando elettrico che consentono di regolare l’ingresso della radiazione solare diretta a seconda della stagione e delle ore diurne. Le aperture

esterne, in gran parte di grandi dimensioni, sono state realizzate con telaio in legno massiccio dello spessore di 92 mm e con conducibilità termica di 0,11 W/mK, sono munite di vetro isolante a tre lastre (spessore 52 mm) il cui coefficiente di trasmittanza termica Ug è pari a 0,5 W/m2K; nel complesso gli infissi ottengono una trasmittanza termica Uw di 0,82 W/m2K Per verificare la perfetta esecuzione da parte dell’impresa esecutrice e degli operatori è stata eseguita la verifica di tenuta all’aria mediante blower-door-test.

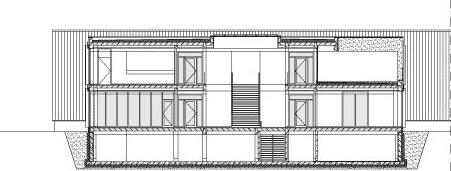

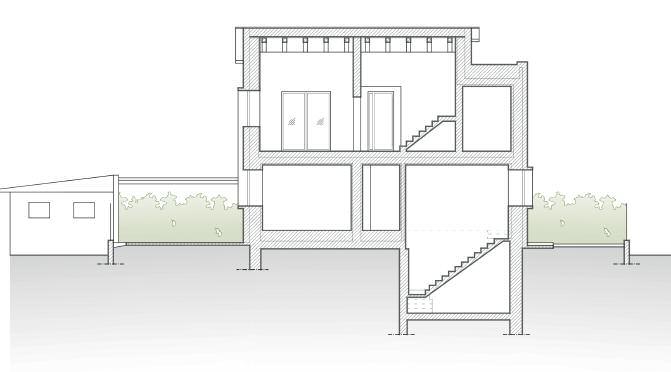

sezione nord-sud (verso ovest)

Consumo energetico annuo per riscaldamento

(Standard Case Passive)

4,10 kWh/m2 anno

Consumo energetico annuo per raffrescamento

9,00 kWh/m2 anno

Fabbisogno per ACS

2,10 kWh/m2 anno

CO2 evitata

1,57 kg CO2/m2 anno

Trasmittanza media pareti esterne

U = 0,15 W/m2K

Trasmittanza media solaio contro terra

U = 0,25 W/m2K

Trasmittanza media copertura

U = 0,13 W/m2K

Trasmittanza media serramenti

Uw = 0,90 W/m2K

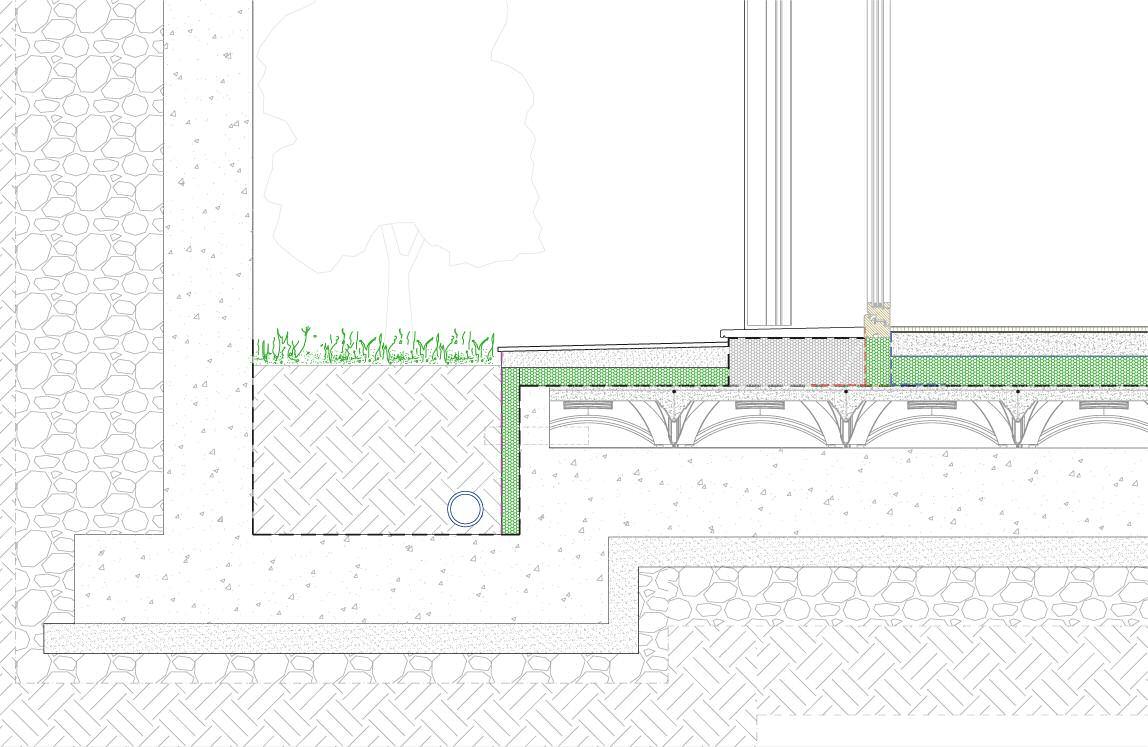

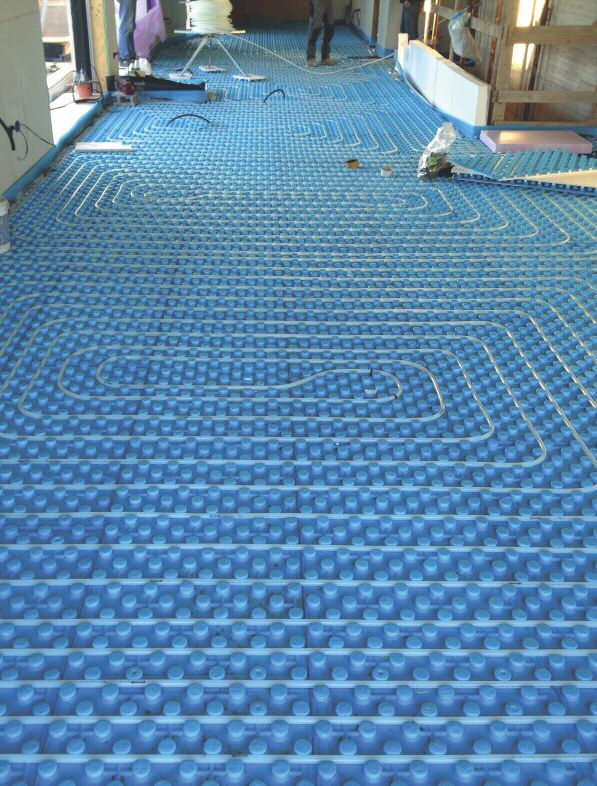

A destra, la posa dell’isolamento in XPS sul solaio contro terra

Solaio contro terra, dall’estradosso:

- pavimentazione

- massetto (8 cm)

- barriera al vapore

- isolamento in XPS (10 cm)

- manto impermeabile

- massetto strutturale (5 cm)

- igloo ventilato (16 cm)

1 membrana bullettonata

2 ventilazione

3 impermeabilizzazione

4 isolamento in XPS (6 cm)

5 massetto

6 pavimentazione

7 vetro cellulare

8 soglia

solaio contro terra

Copertura a verde, dall’estradosso:

- terra vegetale

- strato filtrante: geotessile (100/150 g/m2)

- strato drenante: ghiaietto

- membrana impermeabile + strato di desolarizzazione (sabbia)

- OSB + ventilazione (6 cm)

- telo traspirante

- isolamento in fibra di legno (220 kg/m3; 10 cm)

- isolamento in fibra di legno (160 kg/m3; 10 cm)

- telo freno vapore

- elemento portante in X-lam (16 cm)

1 pannello in cartongesso

2 radiante a soffitto

Parete esterna, dall’esterno:

- rasante

- isolamento in fibra di legno (220 kg/m3; 10 cm)

- isolamento in fibra di legno (160 kg/m3; 10 cm)

- elemento portante in X-lam (10 cm)

- materassino in fibra naturale (4 cm)

- pannello in fibrogesso (1,25 cm)

- pannello in cartongesso (1,25 cm)

Sotto, dall’alto, un momento della posa di una delle pareti prefabbricate in legno già dotate di isolamento e pannelli di finitura in cartongesso; sotto, una parte di parete strutturata a telaio ospita, oltre all’isolamento, i passaggi impiantistici

Solaio interpiano, dall’estradosso:

- ecomalta

- massetto

- tappetino acustico

- argilla espansa (6 cm)

- solaio in latero-cemento

- intonaco

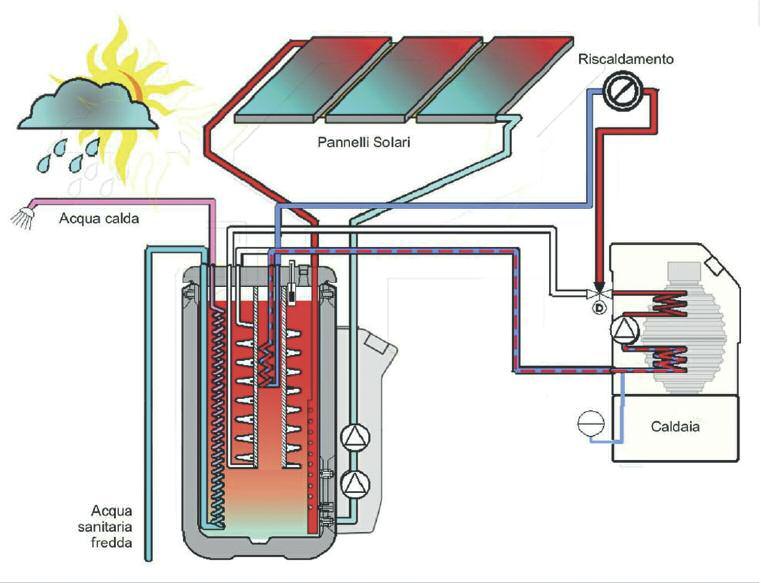

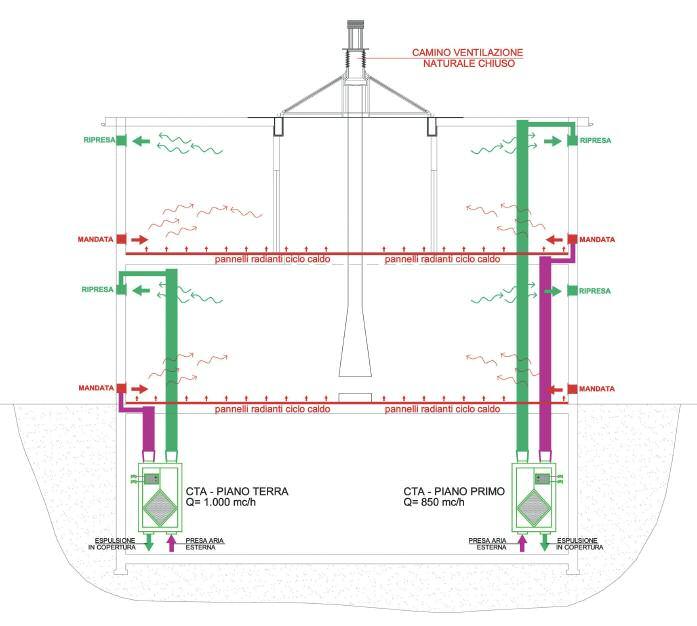

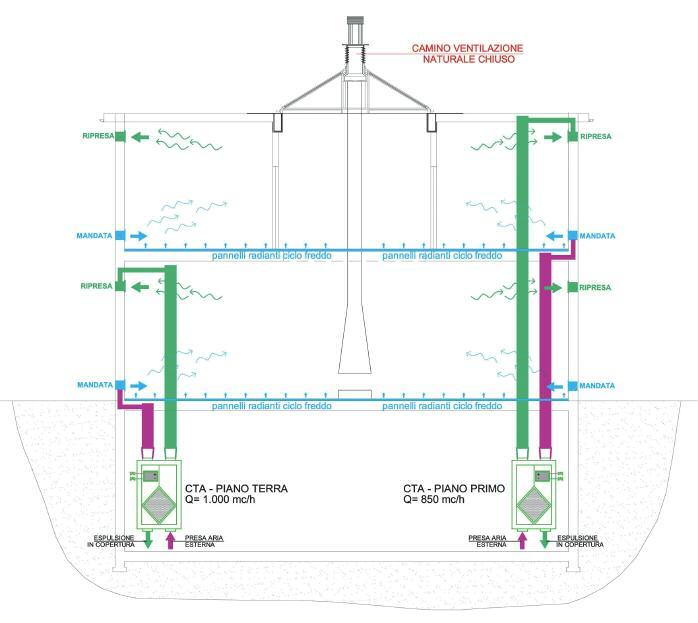

La strategia impiantistica si è basata su tecnologie correntemente disponibili sul mercato Per la climatizzazione è stata installata una pompa di calore che garantisce anche la produzione di acqua calda sanitaria La distribuzione del calore e il raffrescamento avvengono mediante un impianto a irraggiamento a soffitto con ventilazione meccanica controllata e deumidificazione automatica, la quale assicura un’alta qualità dell’aria indoor

Le colonne di distribuzione verticali e orizzontali sono ubicate su pareti e soffitti isolati lungo tutto il loro percorso

L’impianto di erogazione e distribuzione dell’energia elettrica è allacciato alla rete elettrica pubblica; l’edificio è inoltre dotato di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile e di un sofisticato impianto di domotica che consente il controllo totale degli impianti anche a distanza tramite collegamenti internet Tutta l’illuminazione, interna ed esterna, utilizza sistemi a led a basso consumo energetico e per la maggior parte dimmerabili per la configurazione di scenari d’uso comandati dallo stesso impianto domotico.

Un altro accorgimento per il risparmio delle risorse è stato l’adozione del recupero delle acque meteoriche, le quali sono convogliate in una grande cisterna e sono utilizzate per l’irrigazione delle aree verdi e per gli sciacquoni dei bagni; dove non è stato

possibile il recupero in cisterna delle acque, sono stati messi in opera pavimenti esterni altamente drenanti

Per ridurre ulteriormente il consumo di acqua potabile, all’interno dell’abitazione sono stati adoperati sistemi per ridurre il flusso di acqua mediante

l’installazione di riduttori di flusso alle rubinetterie e doppi sciacquoni nei wc

Nell’immagine qui sopra, il controsoffitto con i pannelli radianti già finito con il cartongesso (in rosa) Alla parete sono appoggiati i singoli elementi radianti, ancora da posare

Schema di funzionamento del solare termico che copre quasi totalmente il fabbisogno di ACS

La zona giorno – cucina, pranzo e salotto –è un lungo e luminoso open space che si apre con ampie finestre a tutta altezza verso est, sud e ovest

L’unità abitativa

all’interrato si caratterizza per il grande uso del vetro che consente alla luce naturale di penetrare anche nelle zone più nascoste

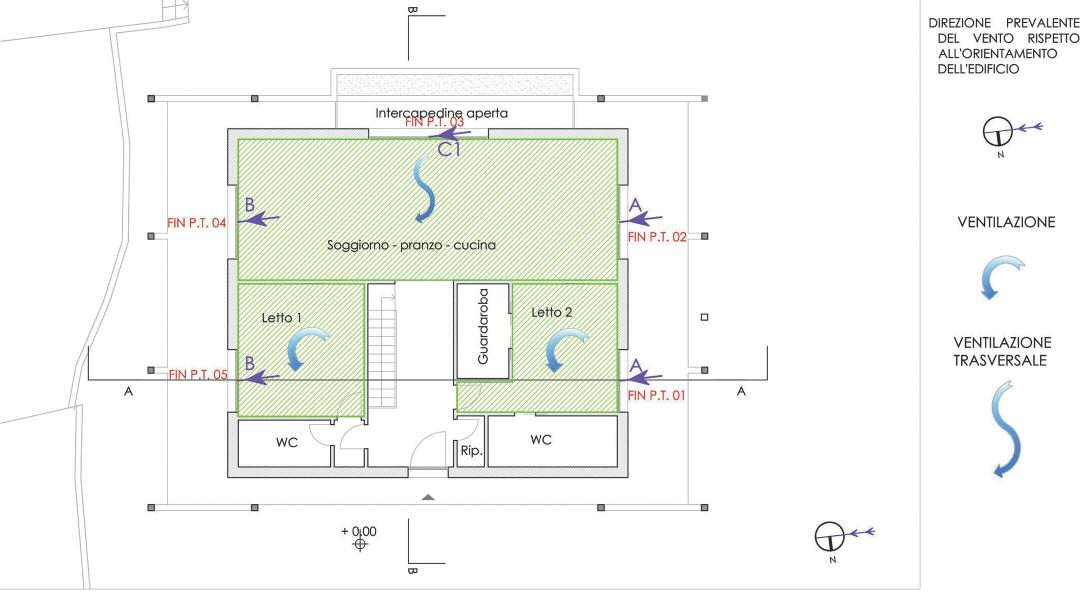

In combinazione con tecnologie attive di climatizzazione e di illuminazione, la progettazione ha previsto l’adozione di strategie passive per l’illuminazione e per il raffrescamento naturale in estate della villa, requisiti previsti dal Protocollo Itaca della Regione Puglia”, il cui raggiungimento ha vista applicata una premialità in maggiore superficie costruita Nello specifico, in relazione al raffrescamento naturale, dopo aver collocato geograficamente l’edificio nel sito di progetto, tramite l’analisi della direzione prevalente del vento durante la stagione estiva e la definizione della posizione delle aperture rispetto al lato opposto del vento, si è verificato che era possibile effettuare una ventilazione a lato singolo nelle camere da letto che presentano una sola apertura e che era favorita una ventilazione trasversale nell’ambiente unico soggiorno-pranzo-cucina che dispone di tre aperture su lati opposti

Anche all’interrato la zona living è completamente aperta e prende luce dall’ampia vetrata affacciata sulla piscina e dalla bocca di lupo che ospita un piccolo giardino interno

Il padiglione di un tempio buddista nel cuore della capitale giapponese, costruito con l’intenzione di durare nel tempo, per le generazioni future, in un’area che è stata al centro del Grande Terremoto del Giappone Orientale del 2011. Ma, oltre che a resistere alle forti sollecitazioni sismiche, il padiglione riduce anche al limite il consumo energetico necessario per funzionare. Nonostante l’edificio non sia riuscito a raggiungere lo standard Passivhaus, ha tuttavia ricevuto la targhetta di Low Energy Building dall’istituto tedesco di Darmstadt, grazie all’ottimizzazione delle prestazioni isolanti dell’involucro e a un sistema impiantistico che sfrutta la geotermia.

Il Giappone, famoso per i suoi templi buddisti, è oggetto di questo approfondimento progettuale poiché il padiglione Bunyukaku del Tempio di Tochoji a Shinjuku-ku, Tokyo, è il primo edificio religioso buddista al mondo che ha voluto, fin dalla sua progettazione, soddisfare esplicitamente lo standard Passivhaus, pur non riuscendoci fino in fondo

L’intero complesso templare di Tochoji risale all’inizio del XVII secolo, nonostante il sito presenti molti edifici del XX secolo, dei quali la facciata del padiglione Bunyukaku costituisce l’ultima aggiunta contemporanea

L’edificio di 5 piani è stato realizzato con un telaio in acciaio e dotato di quattro sistemi di isolamento sismico – essenziali in un’area soggetta a forti terremoti come quella di Tokyo

La sua progettazione ha seguito lo standard Passivhaus ma, pur non riuscendo a raggiungere i canonici 15 kWh/m2 anno per il fabbisogno energetico, ha soddisfatto il nuovo e meno oneroso standard di “Low Energy Building” dell’istituto tedesco, introdotto proprio per quei progetti che, per svariati motivi, non riescono ad adempiere a tutti i requisiti dell’Istituto

Come è stato possibile che dei monaci buddisti si siano così interessati alle questioni energetiche da commissionare un edificio (quasi) passivo?

Stando a quanto hanno raccontato i progettisti, il capo monaco del tempio chiese al suo architetto di visitare l’ufficio dei Key Architects – esperti certificatori Passivhaus in Giappone – poco dopo il Grande Terremoto del Giappone Orientale del 2011, quello che causò, tra l’altro, il disastro di Fukushima. Secondo i monaci di Tochoji, infatti, il risparmio energetico è una delle chiavi per la pace nel mondo (!); essi hanno dunque spinto, architettonicamente, su questo punto per av vicinarsi di un pezzetto all’ambizioso traguardo.

Poiché l’architettura dei templi ha sempre rappresentato il futuro della gente, in base a quanto espresso dai monaci, la nuova sala delle cerimonie nel padiglione “Bunyukaku” del Tempio di Tochoji avrebbe dovuto mostrare la consapevolezza dell’efficienza energetica.

Progetto architettonico

manifield, Yokohama (J) + Tochoji

Strutture

Arup Japan, Tokyo (J)

Consulenti energetici

arch Miwa Mori - KEY ARCHITECTS, Tokyo (J)

Appaltatore

Matsui Construction, Tokyo (J)

Lavori

2014-2015

Superficie utile

337 m2

Certificazione

Passivhaus Institut Darmstadt (Low Energy Building)

L’intero complesso del tempio di Tochoji risale originariamente all'inizio del XVII secolo, ma sul sito insistono molti edifici del XX secolo, al quale si è aggiunto ora il padiglione certificato dal Passivhaus

A sinistra, la sala delle cerimonie al 4° piano, con la statua del Buddha I materiali utilizzati per le finiture si rifanno alla tradizione giapponese, come il legno duro di quercia giapponese P h o t

Per capire le funzioni dei vari spazi è necessaria una breve premessa sulla liturgia buddista in relazione ai funerali e alle messe in memoriam, che si svolgono nel padiglione Bunyukaku del tempio di Tochoji

Nella tradizione giapponese (buddista) vengono celebrati rituali in ricordo del defunto dopo periodi di tempo stabiliti (7 giorni, 49 giorni, 1 anno, 3 anni ecc ) all’interno del tempio con cui la famiglia del defunto ha un lungo rapporto e nel quale si trova la tomba di famiglia Spesso tale rapporto è consolidato anche dalle donazioni che la famiglia fa nel corso degli anni, assumendo quindi il ruolo di “sponsor”

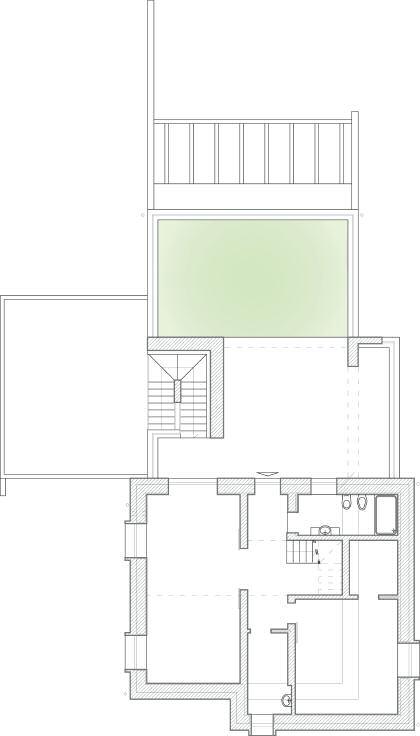

Pertanto, il piano terra ospita una reception; il 1° piano una sala d’aspetto e una sala da pranzo per la famiglia prima e dopo la cerimonia, i servizi igienici e una mini-cucina; al 2° e al 3° piano, chiamati Ihaido Hall, si trovano le tavolette mortuarie dei vari ‘sponsor’ del tempio; infine, al 4° piano, una sala delle cerimonie con la statua del Buddha Sulla scelta finale dell’acciaio come materiale da costruzione ci fu una lunga discussione con il cliente, cioè i monaci del tempio stesso Questi, infatti, si chiedevano quanto il legno, con il quale tuttavia sono realizzati molti templi secolari giapponesi, fosse veramente sostenibile poiché la maggior parte del legno con cui in Giappone si costruiscono gli edifici non viene trattato correttamente e, dopo aver tagliato gli alberi, spesso non si effettua un rimboschimento efficace ed efficiente, sostanzialmente per motivi economici. I monaci sono dell’opinione che la quantità delle foreste nipponiche stia diminuendo, mentre, dall’altra parte, la quantità totale di acciaio, come materiale da costruzione, è sempre la stessa sul pianeta. Ecco perché i progettisti non sono stati in grado di convincere i monaci a realizzare il padiglione in legno. È stato comunque possibile utilizzare materiali locali e tradizionali per alcune finiture interne ed esterne, come per esempio legno

piano terra

piano quarto

sezione longitudinale

duro locale per la finitura del pavimento, stucco tradizionale giapponese per la finitura di alcune pareti, bambù per il soffitto ecc.

Fabbisogno energetico per riscaldamento

22 kWh/m2a

Fabbisogno energetico per raffrescamento

21 kWh/m2a

Fabbisogno energetico per ACS

3,5 kWh/m2a

Tenuta all’aria

n50 = 0,38 h-1

Energia primaria da fonti non rinnovabili (PE)

132 kWh/m2a

Energia primaria da fonti rinnovabili (PER)

69 kWh/m2a

Emissioni di CO2

9,099 kg/anno

U = 0,15 W/m2K

Trasmittanza media copertura

U = 0,14 W/m2K

Trasmittanza media serramenti

Uw = 1,79 W/m2K

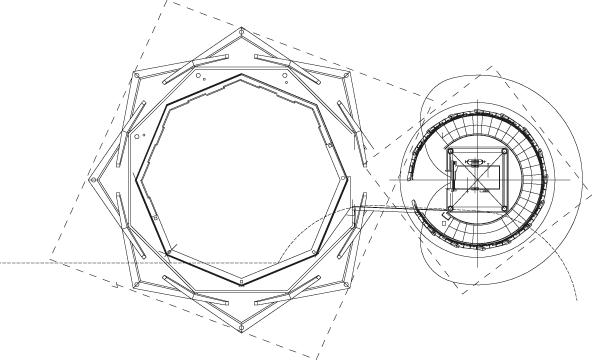

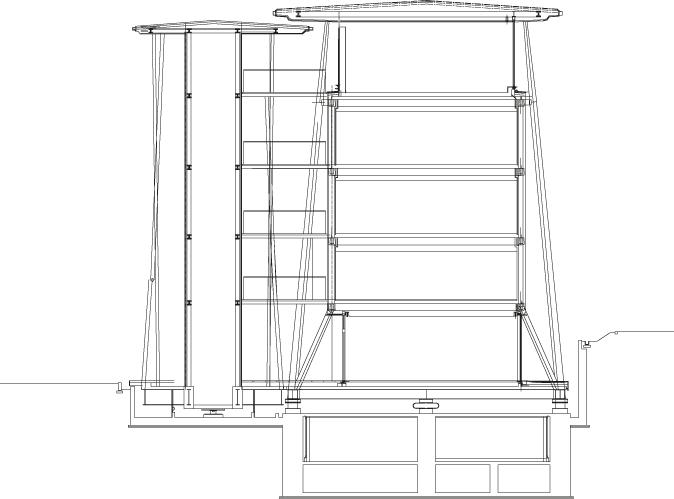

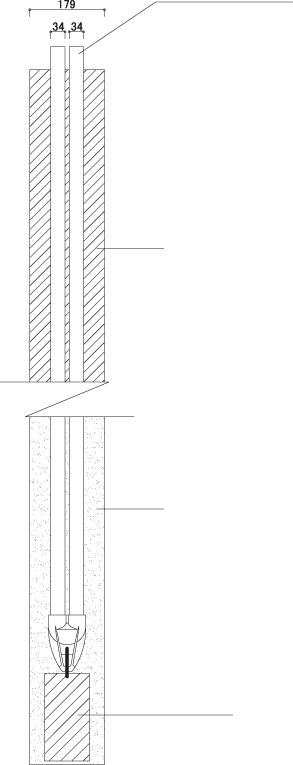

Due immagini di cantiere in cui è messa in evidenza la particolare struttura portante in acciaio: a sinistra, la struttura radiale dei solai; in questa foto, un dettaglio dell’incrocio dei pilastri all’ultimo piano

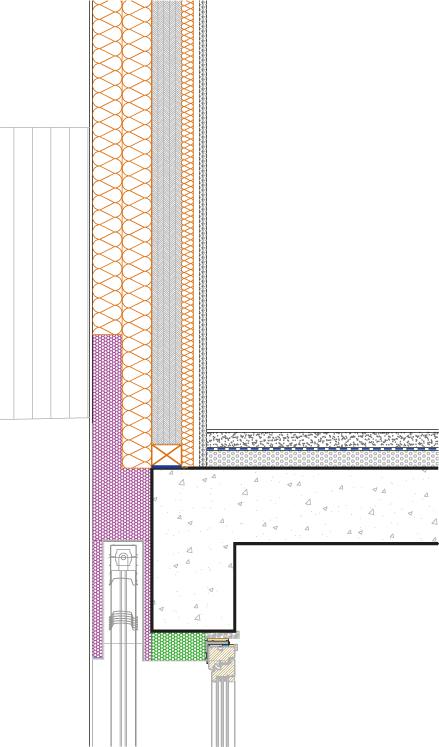

Dettaglio dell’attacco a terra:

2 guarnizione verticale

3 cartongesso

4 isolamento in lana di vetro (resistenza 35K)

5 isolamento in lana di vetro (resistenza 32K)

6 clip a forma di Z

7 angolare in acciaio (a forma di T)

8 elemento tagliafuoco

9 finitura a stucco

10 protezione antincendio

11 trave in acciaio

12 guarnizione orizzontale in gomma

13 isolamento in lana di roccia

14 pavimento in legno massiccio (quercia giapponese)

Accanto ai più noti standard Passivhaus (Classic, Plus, Premium) e EnerPHit (Classic, Plus, Premium), l’istituto di Darmstadt offre un terzo tipo di certificazione per gli edifici a basso consumo di energia, Low Energy Building –Energiespar Haus Il PHI Low Energy Building Standard è pensato per tutti quegli edifici che non soddisfano pienamente i criteri della Passivhaus per vari motivi Tra i criteri richiesti, un consumo annuo di energia per il riscaldamento ≤ ai 30 kWh/m2; un consumo annuo di energia per il raffrescamento ≤ al massimo dei due criteri alternativi di Passivhaus ed EnerPHit per la domanda di raffreddamento; 30 kWh/m2 una tenuta all’aria n50 ≤ a 1 h-1 e una domanda di energia primaria annuale da fonti rinnovabili ≤ 75 kWh/m2

Parete tipo:

1 finitura a stucco

2 sigillatura

3 pannello di cemento espanso

4 clip a forma di Z

5 supporto metallico

6 isolamento in lana di vetro 32K

7 isolamento in lana di vetro 35K

8 cartongesso

9 LGS (Light Gauge Steel) - elemento in acciaio leggero

Pur seguendo le indicazioni progettuali del Passivhaus Institut, il padiglione del tempio Tochoji non è riuscito a ottenere la certificazione dall’istituto tedesco poiché, nonostante un’ottima tenuta all’aria testata di 0,38 h-1, il consumo annuo di energia per il riscaldamento è risultato essere di 22 kWh/m2 Tra le cause che hanno portato alla mancata certificazione Passivhaus, oltre alla presenza di numerosi ponti termici non risolvibili, data l’architettura del manufatto, ce ne sono state alcune, per così dire, contingenti, che hanno impedito il rispetto dei criteri del PHI Una di questi ha riguardato i serramenti. Il produttore giapponese delle finestre, l’unico che, al momento del progetto, realizzava serramenti certificati Passivhaus e che avrebbe dovuto consegnare la facciata continua

composita in legno-alluminio, è andato in bancarotta proprio durante la fase di costruzione A quel punto, i progettisti hanno dovuto trovare in un periodo molto breve un altro produttore che fosse in grado di realizzare un prodotto alternativo con le stesse prestazioni termiche; cosa che, alla fine, non è stata possibile Il nuovo produttore infatti non è stato in grado di mantenere il valore U originale del telaio della finestra, dei vetri e, quindi, del guadagno solare dalla vetratura Inoltre, nel frattempo, un nuovo edificio pluripiano per appartamenti, proprio sul lato sud del sito del tempio di Tochoji, aveva ottenuto il permesso di costruzione; un edificio alto 14 piani che aveva “rubato” il guadagno solare calcolato – e auspicato – dagli architetti.

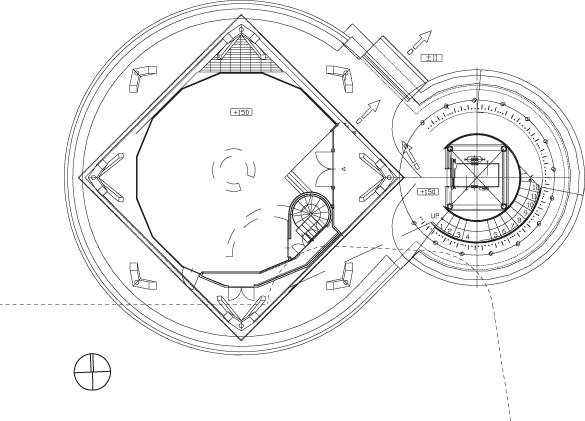

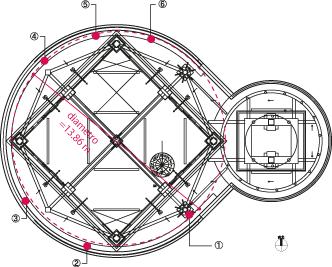

Il comfort indoor del padiglione Bunyukaku è garantito da un sistema di VMC con due unità di ventilazione, dotate di estrazione dell’aria dalle zone delle toilette e recupero di calore L’ACS è fornita da un semplice boiler elettrico mentre la peculiarità impiantistica dell’edificio è rappresentata da una pompa di calore geotermica terra-acqua (glicole etilenico) che garantisce riscaldamento e raffrescamento, distribuendoli attraverso ventilconvettori presenti in ogni ambiente, ed è collegata a 6 sonde verticali da 130 m collocate circolarmente attorno al perimetro della parte più grande del padiglione Una soluzione tecnologica entusiasticamente accolta dalla committenza buddista

Caratteristiche delle sonde geotermiche: tipo sonda: a doppia U; profondità: 130 m; materiale di cui è fatta la sonda: PE100; materiale di riempimento: sabbia silicea; fluido vettore: acqua con aggiunta di glicole etilenico 25%

1 sonda a U

2 riempimento con malta liquida

3 riempimento con sabbia

4 peso

Tutti i servizi meccanici necessari come la ventilazione e il riscaldamento/raffreddamento degli ambienti per la sala delle cerimonie (all’ultimo piano) sono installati nel soffitto del 4° piano come elementi visibili

Qui sotto, la pianta del piano terra con la collocazione indicativa delle sei sonde geotermiche in relazione alla pianta del padiglione 1

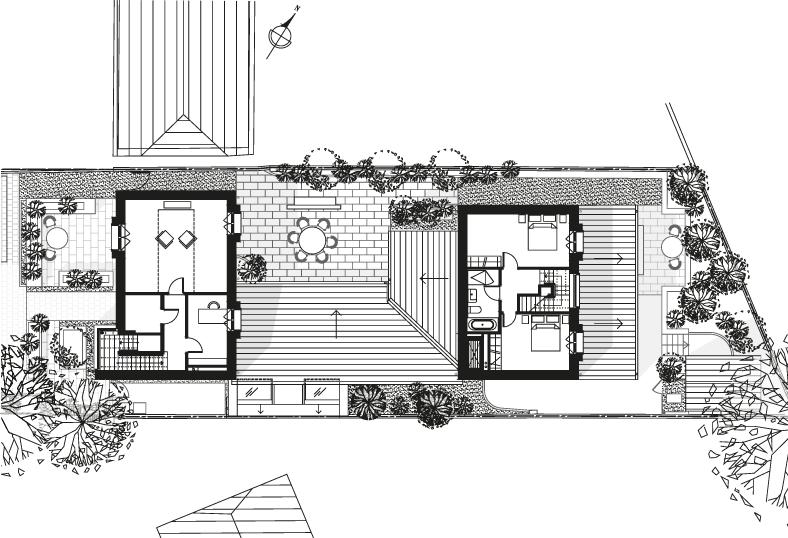

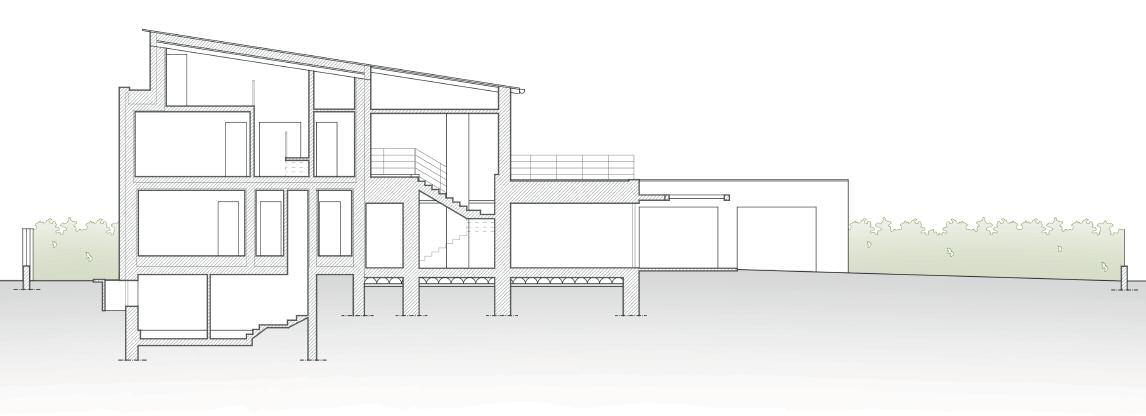

Una composizione volumetrica che si adatta all’ambiente costruito ricercando guadagni solari gratuiti e illuminazione naturale è il più recente progetto di Wain Morehead Architects, studio irlandese che in questo edificio passivo ha sfruttato a proprio vantaggio le caratteristiche sfavorevoli del lotto su cui sorge la casa, creando un modello di risparmio non solo di energia ma anche di consumo di suolo.

Un buon guadagno solare è uno dei punti cardine degli edifici a energia zero, soprattutto di quelli che devono essere riqualificati Tuttavia, quando il sito di progetto è lungo, stretto, orientato nordest-sudovest e presenta un accesso al sole insolitamente povero, è difficile raggiungere lo standard Passivhaus, ancor più se sono presenti ombreggiamenti variabili dovuti a tre abitazioni che sorgono su tre lati del lotto, a mura alte 2,4 m e a grandi e rigogliosi alberi posti a dimora a confine Infine, se l’edificio da recuperare mostra superfetazioni mal organizzate, così come spazi interni incongrui alle esigenze dei committenti, il processo progettuale si complica ulteriormente

A partire da tali premesse e al fine di valutare la convenienza economica della riqualificazione, i progettisti hanno effettuato sull’esistente studi solari approfonditi che, viste le condizioni sfavorevoli del-

l’area di progetto e gli eccessivi costi dell’intervento di recupero in standard passivo, hanno portato alla demolizione dell’abitazione per far posto a due nuovi corpi di fabbrica di due piani ciascuno, uno sul fronte principale e l’altro su quello retrostante, collegati tra di loro da un volume a un unico livello Il complesso, che si av volge attorno a una corte interna, sfrutta così appieno la disponibilità di luce diurna e di irraggiamento solare in tutti i momenti del giorno, impattando nel minor modo possibile sul vicinato Nello specifico, il fabbricato affacciato sul fronte strada ospita l’entrata, il bagno degli ospiti e il salotto al piano terra, uno studio, una piccola sala e un ripostiglio al primo piano; in quello retrostante trovano posto invece la zona notte e il vano tecnico L’edificio a un piano, pensato per unire i due volumi principali, non è solo uno spazio di circolazione ma diventa il

Grande cura è stata prestata anche alla progettazione del verde che, sul fronte principale, è pensato e messo a dimora per ombreggiare e per trarre vantaggio dall’irraggiamento solare

cuore della casa, alloggiando lungo un largo corridoio la cucina, la dispensa, la sala da pranzo e la veranda/giardino d’inverno

Grandi aperture vetrate si aprono verso l’esterno in tutta l’abitazione, permettendo allo sguardo di spaziare in ogni luogo dell’edificio – dalla zona notte al living – e sulla corte interna che diventa essa stessa un’ulteriore stanza da vivere L’illuminazione naturale nella cucina/pranzo è amplificata da finestre posizionate in alto, a sud-est, le quali inondano lo spazio con la luce del mattino e di metà mattinata Le stesse finestre – la casa è stata progettata per consentire la ventilazione naturale a effetto camino – possono essere aperte usando stantuffi al fine di espellere l’aria calda che, grazie ad aspiratori, viene qui convogliata da entrambe le due sezioni a due piani, contribuendo in tal modo a risolvere eventuali fenomeni di surri-

Progetto

Wain Morehead Architects Ltd , Cork (IE)

Struttura

Allen Barber Engineering Consultants Ltd , Cork (IE)

Appaltatore principale

Michael Twomey & Son, Crosshaven (IE)

Verde e paesaggio

John Butler Landscaping, Cork (IE)

Superficie

323 m2

Certificazioni

Passivhaus Institut Darmstadt

A1 BER Building Energy RatingIE (23,23 kWh/m2 anno)

Livello Oro in Home Performance

Index (Irish Green Building Council)

Sopra: le ampie vetrate a sud, dove è collocato l’ingresso, consentono di giovarsi dell’apporto solare gratuito

Qui accanto: la zona notte si affaccia su un piccolo giardino dove è sistemata anche un rimessa

scaldamento La forma planimetrica poco profonda, le porte scorrevoli e le altre aperture supportano a loro volta la ventilazione naturale dell’intero edificio nelle mezze stagioni

Con l’obiettivo di bilanciare il risparmio energetico, l’illuminazione naturale e i collegamenti tra gli spazi interni e il paesaggio circostante, si è dunque definito il progetto finale, anche se alcune necessarie modifiche hanno ridotto la larghezza del fabbricato retrostante della casa e cambiato la sua disposizione interna, compromettendo il guadagno solare in questa porzione dell’abitazione Tale perdita, combinata alla mancanza di compattezza dei volumi, ha comportato l’aumento dello spessore dell’isolamento dell’involucro così da incontrare gli obiettivi energetici tipici delle case passive in relazione alla domanda di energia per il riscaldamento degli spazi

Cork City Passive House è il primo edificio in livello Oro della HPI - Home Performance Index - in Irlanda L’HPI è il primo sistema nazionale di certificazione volontaria dell'Irlanda per lo sviluppo residenziale sostenibile e di qualità, creato dall'Irish Green Building Council (IGBC)

È stato inoltre “Progetto elogiato” nella categoria

Sostenibilità dei Royal Institute of Architects of Ireland Architecture Awards 2017

Una curiosità: i genitori dei committenti avevano vissuto e allevato i propri figli nella casa che è stata demolita Ora, quei figli hanno ricostruito la ‘loro stessa’ casa

La casa raggiunge facilmente i requisiti nZEB (near Zero Energy Buildings) futuri, con un coefficiente di prestazione energetica (EPC) di 0,143 e un coefficiente di prestazione del carbonio (CPC) di 0,145 Il massimo consentito per un nZEB è un EPC di 0,3 e un CPC di 0,35.

Consumo energetico annuo per riscaldamento 14 kWh/m2 anno (secondo PHPP)

Carico di calore

8 W/m2

Tenuta all’aria n50 0,6 h-1

Energia primaria non rinnovabile

66 kWh/m2 anno

Energia primaria rinnovabile

30 kWh/m2 anno (domanda), 7 kWh/m2 anno (prodotta in sito)

Surriscaldamento (PHPP)

3% (del tempo in cui la temperatura è superiore a 25 °C)

Sopra e a fianco, due immagini dello stesso ambiente, la cucina, a lavori finiti e in fase di posa delle condutture della VMC

Trasmittanza media pareti portanti esterne

U = 0,11 W/m2K

Trasmittanza media solaio contro terra

U = 0,08 W/m2K

Trasmittanza media copertura

U = 0,13 W/m2K

Trasmittanza media serramenti

Uw = 0,7 W/m2K