10. Oktober 2025, 19:30 Uhr Mittlerer Saal

»Mein lieber Schwan!«

10. Oktober 2025, 19:30 Uhr Mittlerer Saal

»Mein lieber Schwan!«

Lohengrin in 90 Minuten

Klänge sehen – Bilder hören

Sa, 11. Okt 2025, 19:30

Stiftsbasilika St. Florian

Johann Sebastian Bach/Leopold Stokowski:

Ein feste Burg ist unser Gott & Fuge g-Moll

Anton Bruckner: Adagio, II. Satz der Symphonie Nr. 7 E-Dur

Paul Hindemith: Symphonie Mathis der Maler

Bruckner Orchester Linz

Ralf Weikert | Dirigent brucknerfest.at

Das Programm auf einen Blick

»Nun sei bedankt, mein lieber Schwan!« – mit diesen Worten verabschiedet sich der Held Lohengrin nach seiner mysteriösen Ankunft im Herzogtum Brabant von seiner ›Mitfahrgelegenheit‹: ein Kahn, von einem Schwan über das Wasser gezogen. Verständlich, dass er so die örtliche Bevölkerung in Aufruhr versetzt …

Richard Wagners romantische Oper Lohengrin ist eine märchenhafte Geschichte voller Rätsel, Intrigen, Duelle und mit so manchem ›Plot Twist‹. Ganz ohne Gesang, Orchester oder Bühnenbild lassen das Solistenensemble D’Accord und Schauspieler Juergen

Maurer die Handlung lediglich mit den Mitteln der Sprache und der Musik lebendig werden und schlagen damit den Bogen zum Beginn des Festivals. Dafür machen sie sich die visuelle Suggestionskraft der Partitur zunutze, um die offenbar schon Friedrich Nietzsche wusste, der meinte: »Im Lohengrin giebt es viele blaue Musik. Wagner kennt die opiatischen und narkotischen Wirkungen«. Kein Wunder, dass Wagners berauschende Klangsprache auch für die spätere Filmmusik ein zentrales Vorbild war!

Juergen Maurer Sprecher

Solistenensemble D’Accord

Martina Trumpp Violine

Julia Pfister Violine

Daniel Schwartz Viola

Stephan Knies Viola

Tobias Moll Violoncello

Nicola Pfeffer Violoncello

Richard Wagner 1813–1883

Lohengrin. Romantische Oper in drei Akten WWV 75 // 1845–48

Paraphrase für Streichsextett von Martina Trumpp

1. Akt: Vorspiel – König Heinrichs Aufruf – Elsas Auftritt – Elsas Klage – Auftritt des Schwanenritters – »Nie sollst du mich befragen« – »Mein Engel, mein Erlöser« – »Elsa, ich liebe dich« – »Mein Herr und Gott, nun ruf ich dich« – »Du kündest nun dein wahr’ Gericht« – Kampf – Finale: Jubel

// Pause //

2. Akt: Vorspiel – Am Münster – Ortruds Verzweiflung – Glück und Treue – Morgenlied vom Turme – Zug zum Münster –Ortruds Wut – »Der teure Held«– Freudentränen – Der Zug ins Münster

3. Akt: Vorspiel – Hochzeitsmarsch – Im Brautgemach – Elsas Zweifel – Die verbotene Frage – Lohengrins Erschütterung –Einzug des Königs – Gralserzählung – Ankunft des Schwans –»Mein lieber Schwan« – »Elsa, nur ein Jahr« – »Leb wohl« –Elsa sinkt entseelt zu Boden

Konzertende: ca. 21:30 Uhr

Richard Wagner // Lohengrin

Den Sommer des Jahres 1845 verbrachte Richard Wagner im Kurort Marienbad. Nur wenige Monate zuvor hatte er die Partitur des Tannhäuser fertiggestellt. Für seine fünfwöchige Kur hatten ihm die Ärzte eigentlich absolute Ruhe verordnet. Nichtsdestotrotz beschäftigte sich Wagner intensiv mit mittelalterlichen Dichtungen wie dem Parzival aus der Feder Wolfram von Eschenbachs und dem anonymen Epos Lohengrin. Wagner hatte eine Vorliebe für mittelalterlichen Sagen: Ein Großteil seiner Musiktheaterwerke basiert auf alten Stoffen, die er für seine Libretti neu adaptierte (und dabei mehr oder weniger stark in die Erzählungen eingriff). Mit Lohengrin war Wagner bereits fünf Jahre vorher während eines Aufenthalts in Paris in Berührung gekommen: In Christian Theodor Ludwig Lucas’ 1838 erschienener Abhandlung Ueber den Krieg von der Wartburg, die Wagner in dieser Zeit kennenlernte, war auch ein kurzes (wenn auch philologisch obskures) Referat über das mittelalterliche Gedicht enthalten. Seinen Kuraufenthalt 1845 verbrachte Wagner jedenfalls mit intensivem Lesen und Schreiben: Er stellte in Marienbad nicht nur eine erste Prosafassung der Meistersinger von Nürnberg fertig, sondern verfasste auch einen detaillierten Prosaentwurf für den Lohengrin. »[D]er ›Lohengrin‹ [...] stand plötzlich vollkommen gerüstet mit größter Ausführlichkeit der dramatischen Gestaltung des ganzen Stoffes vor mir«, erinnerte sich Wagner in seiner Autobiografie. Das Textbuch zur Oper schloss Wagner im November 1845 ab, die Arbeit an der Musik begann er im Mai des nächsten Jahres.

Drei Jahre zuvor war Wagner in Dresden zum Königlich Sächsischen Hofkapellmeister auf Lebenszeit ernannt worden – ein wichtiger Karriereschritt. Seine Amtspflichten störten jedoch zugleich die Kompositionsarbeit am Lohengrin, für die er sich zwischenzeitlich auf das Schäfer’sche Gut in Graupa nahe Dresden zurückgezogen hatte. Die Entstehung der Oper zog sich daher für Wagners Verhältnisse in die Länge: Zwar

Richard Wagner // Lohengrin

schloss er bereits Ende Juli 1846 eine erste Kompositionsskizze des Lohengrin ab, die Finalisierung der Partitur gelang ihm aber erst knapp zwei Jahre später im April 1848. In dieser Zeit hatte Wagner bereits damit begonnen, sein Kapellmeisteramt infrage zu stellen: Frustriert über die veralteten, kritik und reformresistenten Strukturen des Theaterwesens, näherte er sich mehr und mehr den oppositionellen Strömungen des Vormärz an. An den politischen Auseinandersetzungen der 1848erRevolution war Wagner dann direkt beteiligt: Nicht nur ergriff er publizistisch Partei für die Revolution und stellte sich damit gegen seinen höfischen Dienstherrn. Auch als es im Frühjahr 1849 zu heftigen Barrikadenkämpfen zwischen preußischen Truppen und Zivilbevölkerung kam, bei denen sogar das Dresdner Opernhaus Feuer fing, war Wagner mittendrin. Mit seiner Karriere als Hofkapellmeister war es daraufhin vorbei: Die Aufstände wurden blutig niedergeschlagen, Wagner steckbrieflich gesucht. Mit Mühe gelang ihm die Flucht nach Weimar und von dort aus weiter ins Exil nach Zürich. Der Uraufführung des Lohengrin, die schließlich am 28. August 1850 in Weimar unter der Leitung von Franz Liszt stattfand, konnte Wagner deshalb folglich nicht persönlich beiwohnen.

Worum aber geht es eigentlich im Lohengrin? Im Zentrum der Handlung steht das berühmte ›Frageverbot‹, das Wagner aus dem letzten Kapitel des Parzival von Wolfram von Eschenbach übernommen hat: Zu Beginn der Oper befindet sich Herzogstochter Elsa von Brabant in einer misslichen Lage. Ihr wird vorgeworfen, ihren Bruder Gottfried umgebracht zu haben, um

Richard Wagner, Aquarell von Clementine StockarEscher, 1853

Richard Wagner // Lohengrin

selbst auf den Thron zu gelangen. Angeklagt wird sie von ihrem Vormund Friedrich von Telramund, der selbst machtpolitische Ambitionen hat. Nun soll das ›Gottesgericht‹ entscheiden: Wer Recht hat, gewinnt, wer Unrecht hat, verliert und bezahlt dafür mit seinem Leben. Kein Wunder, dass von den übrigen Brabantern niemand große Lust hat, für Elsa in den Ring zu steigen. Schließlich kommt ihr ein mysteriöser Ritter zur Rettung, der von einem Schwan auf einem Boot übers Wasser gezogen wird. Er ist bereit, für Elsa zu kämpfen, sie zur Frau zu nehmen und sogar für ihr Volk in den Krieg gegen die Ungarn zu ziehen – unter einer Bedingung: »Nie sollst du mich befragen, noch Wissens Sorge tragen, woher ich kam der Fahrt, noch wie mein Nam’ und Art«, fordert der Held, dessen Name – Lohengrin, Titel der Oper – den Hörer:innen freilich längst bekannt ist. Elsa willigt ein, und tatsächlich gewinnt der »Schützer von Brabant«, wie er genannt werden will, das Duell. Dem geschlagenen Telramund schenkt er sein Leben. Trotzdem sinnt Telramund auf Rache – immerhin hat er durch Lohengrin seine gesellschaftliche Stellung verloren. Gemeinsam mit seiner Frau Ortrud schmiedet er daher nachts einen Plan, wie sie den verhassten Helden doch noch zu Fall bringen können. Ihre Idee: Ortrud soll Elsa dazu bringen, das Frageverbot zu brechen, indem sie bei ihr Zweifel an der Integrität des namenlosen Helden sät.

Am nächsten Morgen kommt es beim Einzug des Brautpaars ins Münster zum Eklat: Ortrud bezichtigt Lohengrin öffentlich des Betrugs, wird aber zurückgedrängt. Während Elsa zum Altar schreitet, rumort es dennoch in ihr. Als sie nach der Hochzeit zum ersten Mal mit ihrem frischgebackenen Ehemann im Brautgemach allein ist, platzt es schließlich aus ihr heraus: »Nichts kann mir Ruhe geben, dem Wahn mich nichts entreißt, als – gelt’ es auch mein Leben – zu wissen, wer du seist!« Mit ihrer Frage hat Elsa den Pakt mit dem »Schützer von Brabant« aufgelöst: Statt mit den Brabantern in den Krieg gegen die Ungarn zu ziehen, muss er nun dahin zurückkehren, wo er hergekommen ist. Vor seiner Abreise legt er aber noch in der Gralserzählung vor dem versammelten Volk seine Herkunft offen: »Nun hört, wie ich verbotner Frage lohne! Vom Gral ward ich zu euch daher gesandt: Mein Vater Parzival trägt seine Krone, sein Ritter ich – bin Lohengrin genannt.« Spätestens jetzt wird Elsa klar, dass sie einen großen Fehler gemacht hat. Sie fleht Lohengrin an, bei ihr

Richard Wagner // Lohengrin

zu bleiben, aber der ruft bereits nach dem Schwan, der ihn zurück zum Gral bringen soll. Zum Trost bringt er immerhin als letzte Amtshandlung Elsas verschwundenen Bruder Gottfried zurück. Er war der Schwan, der Lohengrins Kahn übers Wasser gezogen hat. Unter »Ach!« und »Weh!«Rufen sinkt Elsa schließlich »entseelt« in den Armen ihres wiedergefundenen Bruders zu Boden.

In Wagners gesamtem Schaffen steht der Lohengrin als Scharnier zwischen Früh und Spätwerk. Im Gegensatz zur »Handlung in drei Aufzügen« Tristan und Isolde oder späteren Musikdramen wie dem Ring des Nibelungen bezeichnet Wagner Lohengrin als »Romantische Oper in drei Akten«. Trotzdem realisiert Wagner hier erstmalig eine durchkomponierte Form, in der die einzelnen Akte nicht mehr aus der Aneinanderreihung einzelner Nummern bestehen. Aus dem dramatischen Gesamtgefüge treten dennoch einzelne ›Arien‹ wie die Gralserzählung hervor. Im Vergleich zu früheren Werken Wagners wie dem Fliegenden Holländer oder Tannhäuser kommt im Lohengrin bereits ein Vorläufer der Leitmotivtechnik zum Einsatz, die der Komponist in späteren Werken wie dem Ring des Nibelungen zu komplexen Netzen musikalischer Verweise ausdifferenzieren sollte. Im Lohengrin werden die einzelnen Motive jedoch noch spärlicher eingesetzt als später im Ring, weshalb Musikforscher Carl Dahlhaus sie eher als »musikalische Embleme« und »musikalische Requisiten ohne Bedeutung für das symphonische Gewebe« bezeichnete. Es existieren auch nur ungefähr eine Handvoll von ihnen, darunter zum Beispiel das atmosphärische Gralsmotiv, das in den ersten Takten des Vorspiels erklingt, das eindringliche Motiv des Frageverbots oder Ortruds düsterchromatisch lavierendes Thema.

In den Jahren nach der Uraufführung tauschten sich Wagner und Liszt immer wieder über den Lohengrin aus. Ein wichtiger Diskussionspunkt war dabei das Geheimnis des Grals und wie es sich unter anderem im Vorspiel der Oper offenbart. Liszt sah darin die Verkörperung eines Gottes, der sich den Unterdrückten annimmt und im Gegenzug von Ihnen

Liebe und Treue verlangt. Wagner bezeichnete das Vorspiel zwar auch als »wunderwirkende Darniederkunft des Grales im Geleite der Engelsschar«, sah darin aber zugleich eine Kritik der bestehenden Verhältnisse: »Aus einer Welt des Hasses und des Haders schien die Liebe verschwunden zu sein [...]. Aus der öden Sorge für Gewinn und Besitz [...] sehnte sich das uner tötbare Liebesverlangen des menschlichen Herzens endlich wiederum nach Stillung eines Bedürfnisses, das, je glühender und überschwenglicher es unter dem Drucke der Wirklichkeit sich steigerte, um so weniger in eben dieser Wirklichkeit zu befriedigen war«. Der Gral verkörperte für ihn diese unstillbare menschliche Sehnsucht nach Liebe in einer modernen, entfremdeten Welt.

Richard Wagner // Lohengrin

Das Kunstwerk der Zukunft

Kunsttheoretische Schrift von Richard Wagner (1850), in der er das ästhetische Ideal einer Einheit der Künste, das ›Gesamtkunstwerk‹, proklamiert

Von seinen umfassenden Plänen eines politischen Umbruchs, für die er 1849 auf die Straße gegangen war, verabschiedete sich Wagner im Zürcher Exil. Stattdessen versuchte er nun, sich innerhalb einer scheinbar unveränderlichen Wirklichkeit einen eigenen Raum für sein »Kunstwerk der Zukunft« zu erschaffen. Von den Polemiken ließ er dennoch nicht ab: Kurz nach der Uraufführung des Lohengrin veröffentlichte er den antisemitischen Aufsatz Das Judentum in der Musik, in dem er mit (erfolgreicheren) jüdischen Komponisten wie Felix Mendelssohn Bartholdy, Giacomo Meyerbeer oder Jacques Offenbach abrechnete: »Der Antisemit Wagner moralisiert nicht (und Intellektuelle mögen zunächst dazu neigen, ihm das zugute zu halten). Er macht es dem Judentum – der Allegorie, für die dann die realen Juden einstehen müssen – keineswegs zum Vorwurf, daß es bösartig sei, sondern behauptet mit gelassenrichterlicher Geste, daß das Judentum von der Geschichte – einer Instanz also, gegen deren Spruch es keine Berufung gibt – zur Schlechtigkeit verurteilt sei. Der Haß maskiert sich als Objektivität; man entscheidet nicht selbst (um dann die Konsequenzen der Entscheidung auf sich zu nehmen), sondern läßt den Weltgeist oder das Gesetz der Geschichte für sich reden.« (Dahlhaus) Für die nationalistische, antisemitische und schließlich nationalsozialistische Vereinnahmung von Wagners Werken spielte daher auch der Lohengrin eine zentrale Rolle –auch wenn in dieser Oper im Gegensatz zu Werken wie dem Ring des Nibelungen oder den Meistersingern von Nürnberg keine offensichtlichen antisemitischen Elemente enthalten sind. »Hörte mit Rührung das LohengrinVorspiel, mußte weinen, weil mir schien, ich hörte das in der Jugend Geliebte wieder im Untergang«, notierte Thomas Mann nach einer Radioübertragung im Juni 1940 in sein Tagebuch, während er sich bereits im amerikanischen Exil befand.

Paula Schlüter

So, 2. Nov 2025, 11:00

Großer Saal

Gottfried, Lindsey, Nigl & Concentus Musicus Wien

Mozarts Nächte

Gemeinsam mit Kate Lindsey und Georg Nigl macht der Concentus Musicus Wien mit Serenaden sowie Opernduetten und Arien von Wolfgang Amadé Mozart den Tag zur Nacht.

Mo, 24. Nov 2025, 19:30

Großer Saal

Saraste, Kuusisto & Helsinki Philharmonic Orchestra

Ein finnisches Programm mit Werken von Outi Tarkiainen und Jean Sibelius, ergänzt um Igor Strawinskis Violinkonzert, präsentieren JukkaPekka Saraste, Pekka Kuusisto und das Helsinki Philharmonic Orchestra.

Mi, 10. Dez 2025, 19:30

Großer Saal

Hrůša & Wiener Philharmoniker

Erstmals seit Langem sind die Wiener Philharmoniker wieder im Abonnement zu erleben und haben dabei gemeinsam mit Jakub Hrůša ein Programm voll orchestraler Klangpracht im Gepäck.

Karten und Infos: +43 (0) 732 77 52 30 brucknerhaus.at

Der in Klagenfurt geborenen Schauspieler Juergen Maurer studierte zuerst Grafik an der Akademie der bildenden Künste Wien. 1989 legte er die Schauspielreifeprüfung ab und spielte erste Rollen am Theater der Jugend und am Volkstheater Wien. Von 1993 bis 1997 war er am Schauspielhaus Leipzig engagiert, wo er unter anderem als Shakespeares Richard III., als Macheath in Brechts Die Dreigroschenoper, als Roelle in Fegefeuer in Ingolstadt von Marieluise Fleißer und als Max in der Komödie Otello darf nicht platzen auf der Bühne stand. Schließlich war er von 1997 bis 2012 Ensemblemitglied des Burgtheaters in Wien und dort unter anderem als Eilif in Brechts Mutter Courage und ihre Kinder, als Brighella in Goldonis Ein Diener zweier Herren, als Pablo in Hesses Der Steppenwolf, als Sprecher in Handkes Publikumsbeschimpfung, als Dichter in Schnitzlers Reigen, als Warwick in Shakespeares Die Rosenkriege, in den WittenbrinkAbenden mit Mozart Werke Ges.m.b.H. und So leben wir und nehmen immer Abschied sowie als Güldenstern in Hamlet zu erleben. Zwischen 2003 und 2007 verkörperte er bei den Festspielen Reichenau den Hochroitzpointner in Professor Bernhardi, den Schachweltmeister in Schachnovelle und den Amadeus Adams in Zwischenspiel Zudem war er mehrmals als Franz Werfel Teil der Produktion Alma von Paulus Manker.

Als Film und Fernsehschauspieler wurde Juergen Maurer mit Rollen in Freundschaft von Rupert Henning, Der Fall des Lemming von Nikolaus Leytner, Der erste Tag und Das Wunder von Kärnten von Andreas Prochaska, FC Rückpass von Leo M. Bauer sowie in der TVSerie Das Glück dieser Erde bekannt. Nach Beendigung seines Engagements am Burgtheater wurde er in zahlreichen populären Film und Fernsehproduktionen wie Vorstadtweiber, Neben der Spur, Spuren des Bösen und Vienna Blood zum Publikumsliebling.

Das Solistenensemble D’Accord hat sich in den letzten Jahren einen Spitzenplatz im Konzertleben erspielt und tritt regelmäßig an international renommierten Aufführungsorten wie der Hamburger Elbphilharmonie, dem Königsschloss Hohenschwangau oder dem Haus Wahnfried in Bayreuth auf. Zur DNA des Ensembles gehört das Prinzip »Große Musik in kleinem Format« – hauptsächlich in Form von Opernparaphrasen für Sextett oder Septett, aber auch Vivaldis Vier Jahreszeiten zählen zum Repertoire. Damit begeistern die Musiker:innen ein neues Publikum für diese Werke und Fans entdecken neue Klänge in ihrer Lieblingsoper. Ebenso wichtig sind die charmanten Moderationen, die auch komplizierte Musik für das Publikum gleichzeitig gehalt und humorvoll verständlich machen. Ziel dabei ist immer die Niederschwelligkeit: Klassische Musik kann sehr wohl Spitzenqualität und Nahbarkeit, tiefe Emotionen und leichte Zugänglichkeit bieten. Das ist der Ansatz von Ensemblegründerin und

leiterin Martina Trumpp, die auch als Solistin und Pädagogin weltweit erfolgreich arbeitet und die meisten Arrangements selbst verfasst. Stephan Knies spielt Bratsche und ist als Dramaturg für Konzepte, Texte und Moderationen zuständig. Zusammen mit ihren renommierten Musikerkolleg:innen – alle erfolgreich in exponierten Positionen – gestalten die beiden das Solistenensemble D’Accord.

Ihre CDProduktion Der große Karneval der Tiere (Buchfunk Verlag 2023), zu der der KlassikEntrepreneur Aleksey Igudesman zwei Sätze beigesteuert hat, wurde unter anderem mit dem begehrten AKI Audiosiegel als »herausragende deutschsprachige HörbuchProduktionen für Kinder« ausgezeichnet. Die Aufnahme von Martina Trumpps SeptettParaphrase von Richard Wagners Tristan und Isolde (Coviello Classics 2023) wurde für den Deutschen Schallplattenpreis nominiert.

Herausgeberin

Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH, Brucknerhaus Linz, Untere Donaulände 7, 4010 Linz

Redaktion

Paula Schlüter

Biografien

Philipp Kehrer, Romana Gillesberger

Lektorat

Mag. Claudia Werner

Gestaltung

Anett Lysann Kraml, Lukas Eckerstorfer

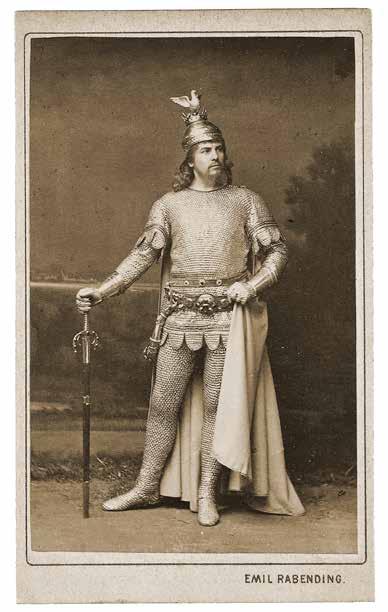

Abbildungen gemeinfrei (S. 7 & 10–11), Wien Museum (S. 8), H. Blenk (S. 15), M. Rothe (S. 16–17)

Programm-, Termin- und Besetzungsänderungen vorbehalten

LIVA – Ein Mitglied der Unternehmensgruppe Stadt Linz

Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen ein schönes Konzert!

Mit unserer eigenen Hammerkopfproduktion entfesseln wir das volle tonliche Spektrum unserer Flügel und Klaviere –eine Kunst, die Leidenschaft, Erfahrung und Disziplin erfordert. www.bechstein-linz.de

vossentowels vossen_towels vossentowels